别再谈“白左”了,西方两大思潮已分道扬镳

别再谈“白左”了 , 西方两大思潮已分道扬镳丨风向来源:风向文/斯坦福统计学博士 , 原谷歌风投(GV)技术合伙人 张拓木

近期 , 一封由乔姆斯基、史蒂芬·平克、弗朗西斯·福山、J.K.罗琳等名人联署的公开信在西方文化思想界引发轩然大波 ,这封信批评频繁封杀导致不宽容在公共空间蔓延 。核心提要:1 、公开信发起人来自黑白混合家庭 , 对种族问题和警醒文化(对社会不公保持警醒并积极行动 )有深入思考 。此信发布的契机是警醒人士封杀异己的取消文化大行其道 。这封公开信可算作传统自由派精英对警醒文化第一次有组织的反击 。2、总体来看 , 在传统自由派媒体如《纽约时报》读者群 , 对公开信的支持占主流 。 但在社交媒体如推特上 , 对公开信主要是负面评价 。 这可能与社交媒体强调简单道德评价等特质有关 。3、警醒文化对公开信的批评主要集中于“由谁来把握言论自由的解释权、适用范围和边界 。 ”而保守派对公开信多持幸灾乐祸态度 , 而且批评传统自由精英派人士也实行取消文化令人噤声 。4、总体来看 , 哈泼斯公开信可能无法扭转言论自由式微的趋势 。 因为攻击端的警醒人士正凯歌高奏 , 而被攻击的普通人仍只能保持沉默 。 更糟糕的是 , 传统自由派与警醒人士的敌视进一步加剧 , 隐然出现一种警醒主义——自由主义——保守主义的三元对立 。 而此前含混描述欧美自由主义者的词汇“白左” , 早已失去了解释力 。引言7月7日 , 美国老牌人文杂志《哈泼斯》(Harper’s)网站发布《关于正义与公开辩论的公开信》 。 公开信很短 , 只有一页纸五百多词 , 沉重的行文表达出对压制言论自由的强烈担忧 。

▎ 公开信推特一百五十多位联署人中不乏当今文化界重量级人物 。 传统自由主义理念为何会遭遇危机 , 面对警醒文化(详细文章请点击此处)能否重新站稳脚跟 , 文化界过往的左右谱系正在经历何种重调——对于这一系列问题 , 哈泼斯公开信及其反响为我们提供了很好的一扇窗口 。

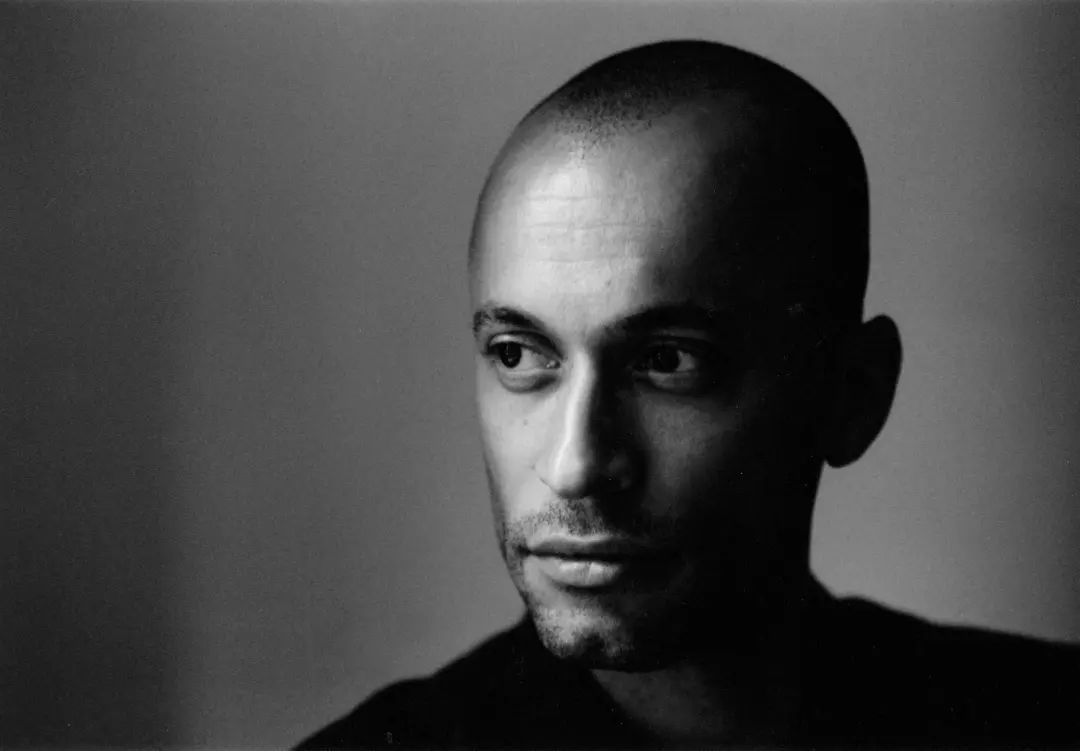

背景与公开信联署人中诺姆·乔姆斯基、史迪芬·平克、玛格丽特·阿特伍德、弗朗西斯·福山等等名人大腕相比 , 公开信的发起人、哈泼斯杂志专栏作家托马斯·查特顿·威廉姆斯此前并不特别出名 。1981年他出生于美国新泽西州一个黑人父亲白人母亲的家庭 , 2011年与法国作家瓦伦丁·福莱结婚后定居巴黎 。 2019年10月出版自传《黑白自画像——对种族的反学习》之后才进入公共视野 。 由于自身经历 , 他对种族问题和相伴而来的警醒文化有深入的思考 。

▎公开信发起人托马斯·查特顿·威廉姆斯威廉姆斯在接受纽约时报采访时提到公开信的主意是大约一个月前与几位朋友在讨论时局时产生的 。自五月下旬开始 , 伴随着黑命攸关运动的高涨 , 警醒人士的“取消”运动更加大行其道 。 公开信里简短地提到了一些案例 , “报纸主编因发布争议文章被解职”(指纽约时报评论版主编詹姆斯·贝内特、费城询问报执行主编斯坦·维希诺维斯基) , “研究人员因转发学术论文被解雇”(指一位普通研究人员大卫·肖在推特上转发一份非暴力抗议比暴力抗议可能更有效的论文遭雇主解雇) , “教授因为在课堂上引用文学作品被调查”(多起事件 , 比如普利策奖提名者、诗人劳丽·谢克在写作课堂上讨论著名黑人活动家詹姆斯·鲍德温的用词被学生揭发而受到调查;斯坦福大学艺术历史系西裔副教授萝丝·赛尔色达在课堂上引用歌词时念了N-word遭抗议与调查等等) 。

▎cancel culture在一些媒体中也被翻译为“封杀文化” 。 图片来自Getty这样的“取消文化”(cancel culture)并不是刚刚开始 , 但它的历史也并不悠久 。 公开信联署人之一的乔纳森·海特在著作《被溺爱的美国心灵》(The Coddling of the American Mind)一书中讲述了取消文化从2015年左右开始逐渐兴起的发展轨迹 。

▎这本书指出 , 校园正在教导学生的思考方式会让他们变得容易焦虑和易受伤害 。在今年的黑命攸关运动背景下 , 取消文化得到了更多的“掩护”与激励 , 不断挑战刷新言论审查的传统边界 , 让越来越多的人感到言论自由和思想自由这样的自由主义理念到了生死存亡的关头 。 正是在这种情况下威廉姆斯的倡议很快获得大量文化界人物的联署支持 。 这些人绝大多数属于反对警醒文化的传统自由派 。

推荐阅读

- 那些年,中国从西方进口的武器

- 传统文化,恰恰从没碰到过西方文化

- 20世纪60年代前期中国从西方国家引进成套技术设备

- 平原公子:“西方民主”,是如何失去市场的?

- 中国汽车正确的海外战略:做好国内市场再谈出口

- 7声枪响 白左民主党的超级大阴谋

- 西方文明的历程(长篇连载)

- 西方之工业阶级

- 五千年文明还是太短,西方文明超过一万年!

- 为什么中国拒绝西方所谓“普世价值”?