文章插图

文章插图

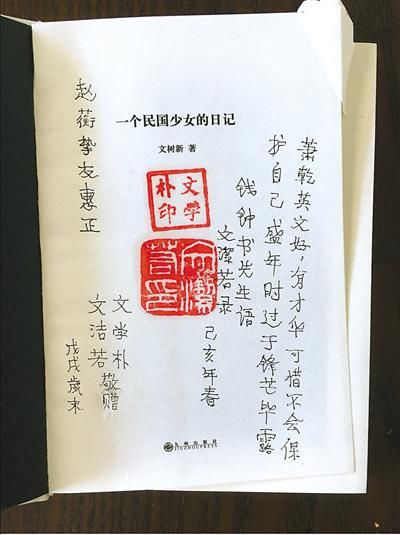

文洁若赠予赵蘅的书

文章插图

工作中的文洁若 绘图/赵蘅

文章插图

川端康成头像 绘图/萧桐 ◎赵蘅

[年终致敬]

躬背移步 一脸笑吟吟

这次见到93岁高龄的文洁若阿姨,真没出息,使劲忍着,也让她看出我的眼泪在眼眶里打转了。

除了走进她有意为我虚掩的门第一次让我用鞋套,陪她出门取报放酸奶瓶时会戴上口罩,半年没见,几乎看不出老太太有什么变化,更谈不上疫情对她有多大的干扰。还是那样神气,虽早已躬背移步,却两颊绯红,一脸笑吟吟。

见面第一件事依然是急于送书,问你有没有这本,还是那本。“不急,不急。”我说,“您先坐下,别累着,我先交代给您带什么了。凉席、报纸、口罩、消毒湿巾。这是去年12月戴乃迭百年纪念会的报道,没敢惊动您,我把您的文章选了一段,请人朗诵了,效果特别好。这是我写的草婴书房的剪报,还有纪念邵燕祥老师的文章……”

第一回带礼物没带吃的,事先电话里问过,黄桃,特高级的黄桃,是我儿子鸫儿送的。还有南京鸡鸣寺的绿豆糕,上海图书馆明辉送的,还有……老太太说都不要,吃的很多,吃不完浪费。那凉席要吗?南京今年的新产品。“凉席要,我的那床找不到了。”其实我正矛盾,都过立秋好些天了,还用凉席对老人是否晚了点呢?可这回探望一进门热气扑面,刹那间就出汗了。原来文阿姨既不用空调,也不用电扇,说发出声音太吵。再看她那堆了一桌的书本笔墨,立马领会在这套拥挤的满满当当的房间里,发出任何声音,它的始终以读书写字为第一的主人都会视为干扰!

毕竟我和文阿姨很熟,还有点面子,今天我居然硬是把老太太哄到“卧房”,半强迫帮她拆下床单枕套枕巾,换上崭新时髦的凉席和同花色的枕套。我知道要不这样,她且舍不得用呢,只好“堵”上一句大话:“您做了这么大的贡献,也该享受一下生活啦!”接着,我再把占据床尾的几床被子挪到床边,冲这室内温度,至少还能用一个月。自然“顺手牵羊”掠走了一堆被单毛巾,我笑说洗好再给您送来,暗笑,这不等于催我再来吗。

正在翻译 川端康成的《东京人》

搀扶文阿姨回到外屋书桌前,自己勉强找个地儿坐下。我问文阿姨,您最近在忙什么啊?她说在翻译川端康成的《东京人》。这本书第一次在中国出版吗?她回答道,“不是,三十年前就翻了,这次是校对,想给人文社(人民文学出版社),我在找原版书。”

对日本文学涉猎甚少的我,关切地问作家的相关情况,文阿姨说自杀了,又说他是日本第一位得了诺贝尔奖的作家,获奖作品为《古都》《千只鹤》《雪国》。“得奖后约他稿的太多,大概他觉得写不出来吧。”(这多像海明威)。文阿姨的看法总是和约定俗成的分析大相径庭。我倒更倾向是作家早年丧亲过多的宿命,称他是“温情的陪葬者”再恰当不过。青春时代又遭遇恋人离开,悲凉而无奈。他曾坦白说“《伊豆舞女》中的‘我’就是我”,所以他一直“感激着爱情”。19部小说,功成名就,也阻挡不了1972年4月16日这位极具日本特色的著名作家在工作室吞煤气管的决然。

“你看这是儿子萧桐画的。”展现在文阿姨手里的是一张炭笔画的作家肖像,她翻原书到印有川端康成照片这页给我看,我说画得真好。画是复印的,各有两张,我说把重复的送我吧,她说一定保存好啊,可别丢了。我说不会。问她原画在哪?她非说这就是原画,已经发给了日本。那自然是电子版了。我也不再和她争辩了。

《东京人》写于《雪国》之后。我很喜欢一位书评作者说他的父亲分析《东京人》:“日本文学给人的感觉就像秋天的夜晚,下着雨,雨又不大,巷子里有一盏灯,不甚亮,在雨中透着昏黄的光,却又看不到灯下的事物。而《东京人》里川端康成借笔下的朝子评论他们的生活,用了一句‘恼人的秋天里的蔷薇’,这可能就是《东京人》、是川端康成、是日本文学的另一个真实写照吧。”不禁感叹,川端康成细致缜密描写的日本社会风俗画面和中国女翻译家的现实生活有多么大的差异啊,文阿姨居住环境虽说是杂乱昏暗的,而她的内心却充满积极向上,如同明朗的阳光。

推荐阅读

- 这群被公安工作“耽误”的灵魂画师

- 他是梁山上最可恶之人,自毁前程还要害兄弟落草,最后果真遭报应

- 镜湖区文化馆积极开展馆际交流活动,促进群文工作繁荣和发展

- 省文化和旅游厅来我馆调研公共文化服务工作

- 【工作简讯 03期】酒泉市博物馆流动展览走进北新幼儿园

- 火化尸体时能听到“哭声”?工作人员:不是迷信,是有科学依据的

- 比炎黄帝还要古老的上古,到底是什么时候上古人是什么人

- 梅兰芳一生中3个女人:这尘世间的爱恋,比戏中还要苦三分

- 【工作简讯 03期】玉门市 肃北县 阿克塞县

- 封“神”纪?|叶非夜:言情小说不止是“喂糖” 还要传播快乐抵抗焦虑(下)

![[豪情NBA]詹姆斯又有夺冠帮手,爵士双核关系破裂!15分13篮板悍将或去湖人](https://imgcdn.toutiaoyule.com/20200413/20200413134117924521a_t.jpeg)