еӨ§еһӢж–°зј–и¶Ҡеү§гҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢзҡ„еү§жң¬д»ҺгҖҠйҷҶзҫҪжіүгҖӢеҲ°гҖҠиҢ¶еңЈйҷҶзҫҪгҖӢеҶҚеҲ°гҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢпјҢеҺҶж—¶е…«е№ҙпјҢдҝ®ж”№е…«зЁҝпјҢз»ҲдәҺеңЁ2012е№ҙ7жңҲ17ж—Ҙиө°иҝӣдәҶдҪҷжқӯе°ҸзҷҫиҠұи¶Ҡеү§еӣўзҡ„жҺ’з»ғеҺ… гҖӮ

йқўеҜ№д»Ҙе…ЁеӣҪи‘—еҗҚеҜјжј”жқЁе°Ҹйқ’дёәж ёеҝғзҡ„дәҢеәҰеҲӣдҪңзҸӯеӯҗеҸҠе…Ёеӣўжј”иҒҢе‘ҳпјҢжҲ‘дҪңдәҶеҰӮдёӢзҡ„зј–еү§йҳҗиҝ°пјҢеҚіеӣһзӯ”дёәд»Җд№ҲиҰҒеҶҷгҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢиҝҷдёӘжҲҸпјҹиҝҷдёӘжҲҸзҡ„еҲӣдҪңиҝҪжұӮжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

2004е№ҙпјҢжҲ‘еҶҷдәҶгҖҠйҷҶгҖӢеү§еҲқзЁҝпјҢеҪ“ж—¶зҡ„еҲӣдҪңеҠЁеӣ дё»иҰҒжңүдёүпјҡ

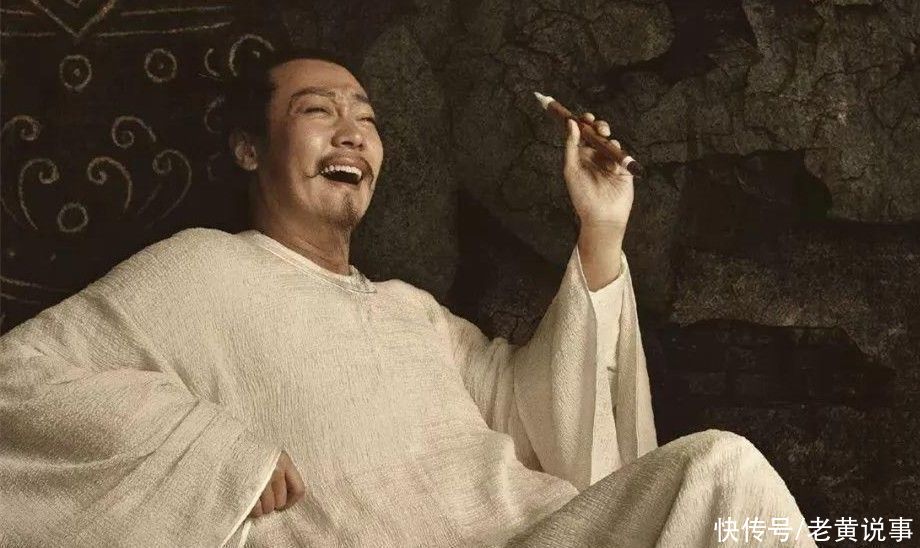

дёҖжҳҜйҷҶзҫҪиҝҷдёӘеҜ№иҢ¶ж–ҮеҢ–жңүеҚ“и¶ҠиҙЎзҢ®зҡ„дәәзү©еҫҲеҖјеҫ—дёҖеҶҷ гҖӮд»–дёҚд»…жҳҜж’°еҶҷдё–з•Ң第дёҖйғЁиҢ¶зҷҫ科全д№ҰгҖҠиҢ¶з»ҸгҖӢзҡ„ж–ҮеҢ–еҗҚдәәпјҢжҳҜвҖңиҢ¶е…ҙдәҺе”җвҖқзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒж Үеҝ—пјҢжҳҜдёӯеҚҺиҢ¶ж–ҮеҢ–зҡ„дёҖдёӘй«ҳеәҰе’Ңж·ұеәҰпјӣд»–еҸҲжҳҜиә«дё–еқҺеқ·гҖҒе……ж»Ўдј еҘҮгҖҒжҖ§ж јзӢ¬зү№зҡ„еҘҮдәәпјҲд»–жҳҜдёӘиў«жҠӣејғзҡ„еӯӨе„ҝпјҢеҒҡиҝҮе°ҸжІҷејҘпјҢе…јеҒҡеғ®еҪ№ гҖӮ13еІҒйҖғзҰ»еҜәйҷўпјҢжөҒжөӘиЎ—еӨҙпјҢжӣҫеңЁжқӮиҖҚзҡ„жҲҸзҸӯжј”иҝҮе°Ҹдё‘ гҖӮд»–еңЁеҜәйҷўй•ҝеӨ§пјҢеҚҙдёҚжҳҜе’Ңе°ҡпјӣжңүиҝҮзҲұжғ…пјҢдҪҶз»Ҳиә«жңӘеЁ¶пјӣиҮӘз§°дё‘йҷӢгҖҒз»“е·ҙпјҢзҲұе’Ңдәәдәүиҫ©пјӣжҖ§жғ…дёӯдәәпјҢи®Ід№үж°”пјҢеӨҡиҜҷи°җпјӣжҖ§жҖҘдё»и§ӮпјҢеҫҲи®ІиҜҡдҝЎпјӣз”ҹжҖ§ж·ЎжіҠпјҢдёҚзҫЎеҗҚеҲ©пјҢе”ҜдёҖзҡ„д№җи¶ЈжҳҜзғ№з…®йҰҷиҢ—дёҺжңӢеҸӢеҗҢдә«пјүпјӣд»–иҝҳжҳҜжҲҸжӣІиҲһеҸ°зҡ„ж–°дәәпјҢиҮід»ҠжІЎжңүд»»дҪ•еү§зӣ®еЎ‘йҖ иҝҮйҷҶзҫҪзҡ„иүәжңҜеҪўиұЎ гҖӮжӣҙдёәйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜйҖҡиҝҮеҜ№йҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖҒж’°еҶҷиҢ¶з»Ҹзҡ„жӣІжҠҳдәәз”ҹзҡ„жҸҸиҝ°пјҢд»ҘеҸҠеҜ№д»–зҡ„зҲұжғ…гҖҒеёҲеҫ’д№Ӣжғ…еҸҠйӮЈз§ҚвҖңзӣёдҫқзӣёжҒӢгҖҒзӣёе®ҲзӣёжңӣгҖҒдёҚзҰ»дёҚејғгҖҒзүөжүӢдёҖз”ҹвҖқзҡ„иҢ¶жғ…зҡ„еҲ»з”»пјҢжҺЁеҮәдёҖдёӘвҖңж·ЎжіҠеҗҚеҲ©гҖҒеҜ„жғ…еұұж°ҙгҖҒдёҚжҖ•иү°йҷ©гҖҒжҪңеҝғй—®иҢ¶вҖқе№іеҮЎиҖҢеҸҲйқһеҮЎзҡ„иҢ¶дәәеҪўиұЎпјҢеҜ№д»ҠеӨ©зҡ„е№ҙиҪ»дәәпјҢзү№еҲ«жҳҜеӨ§еӯҰз”ҹз«Ӣеҝ—еҲӣдёҡдјҡжңүдёҖе®ҡеҗҜиҝӘ гҖӮд»ҺиҝҷзӮ№жқҘиҜҙпјҢиҝҷд№ҹжҳҜдёҖйғЁеҠұеҝ—еү§ гҖӮ

дәҢжҳҜжҺЁеҮәдҪҷжқӯж–ҮеҢ–ж–°еҗҚзүҮзҡ„йңҖиҰҒ гҖӮдҪҷжқӯе·Іиҝһз»ӯдёҫеҠһеӨҡеұҠдёӯеӣҪиҢ¶еңЈиҠӮ гҖӮеҫ„еұұд№ғйҷҶзҫҪи‘—з»Ҹд№Ӣең°гҖҒж—Ҙжң¬иҢ¶йҒ“д№Ӣжәҗ гҖӮзҰ…иҢ¶ж–ҮеҢ–е’ҢиүҜжёҡж–ҮеҢ–гҖҒиҝҗжІіж–ҮеҢ–已并еҲ—жҲҗдёәдҪҷжқӯдјҳз§Җең°еҹҹж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒж Үеҝ—пјҢжҺЁеҮәе…·жңүдҪҷжқӯжө“еҺҡдәәж–Үж°”жҒҜзҡ„йҷҶзҫҪеҪўиұЎе·Іе……ж»Ўжңҹеҫ… гҖӮ

гҖҗи¶Ҡеү§йҷҶзҫҪй—®иҢ¶,з•ҷеҫ—йқ’еұұеҸӘз§ҚиҢ¶гҖ‘дёүжҳҜиҢ¶ж–ҮеҢ–еҖјеҫ—ејҳжү¬ гҖӮиҢ¶жҳҜе…Ёзҗғе…¬и®Өзҡ„жңҖеӨ§дј—еҢ–гҖҒжңҖеҸ—ж¬ўиҝҺгҖҒжңҖжңүзӣҠдәҺиә«еҝғеҒҘеә·зҡ„дёҖз§ҚеӨ©з„¶гҖҒиҗҘе…»гҖҒдҝқеҒҘйҘ®ж–ҷ гҖӮж—©еңЁ2005е№ҙпјҢжқӯе·һиў«е…«дёӘвҖңеӣҪвҖқеӯ—еҸ·иҢ¶дёҡжңәжһ„жҺҲдәҲвҖңдёӯеӣҪиҢ¶йғҪвҖқзҡ„з§°еҸ·пјҢвҖңжқӯдёәиҢ¶йғҪпјҢиҢ¶дёәеӣҪйҘ®вҖқзҡ„ж°”йҹөеңЁиҘҝеӯҗж№–з•”йЈҺз”ҹж°ҙиө· гҖӮдҪҷжқӯеҫ„еұұдёҮеҜҝзҰ…еҜәзҡ„еҫ„еұұиҢ¶е®ҙе·Іиў«еӣҪеҠЎйҷўзәіе…ҘеӣҪ家зә§йқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§еҗҚеҪ•пјҢеҫ„еұұеҗҚиҢ¶еҗҚжү¬жө·еҶ…еӨ– гҖӮејҳжү¬иҢ¶ж–ҮеҢ–иҮіе°‘жңүиҝҷж ·еӣӣдёӘж„Ҹд№үпјҡдёҖжқҜиҢ¶дј йҖ’дёҖд»ҪеҒҘеә·пјҢдёҖжқҜиҢ¶жҖЎе…»дёҖд»Ҫеҝғж°”пјҢдёҖжқҜиҢ¶еҖЎеҜјдёҖд»Ҫе’Ңи°җпјҢдёҖжқҜиҢ¶дҝғиҝӣз»ҸжөҺеҸ‘еұ• гҖӮе”җд»ЈеҢ»еӯҰ家йҷҲи—ҸеҷЁз§°вҖңиҢ¶дёәдёҮз—…д№ӢиҚҜвҖқпјӣеҪ“д»ЈиҢ¶з•ҢйҷўеЈ«йҷҲе®—жҮӢж•ҷжҺҲиҜҙпјҡе–қиҢ¶дёҖеҲҶй’ҹеҸҜд»Ҙи§ЈжёҙпјҢе–қиҢ¶дёҖе°Ҹж—¶еҸҜд»Ҙдј‘й—ІпјҢе–қиҢ¶дёҖдёӘжңҲеҸҜд»ҘеҒҘеә·пјҢе–қиҢ¶дёҖиҫҲеӯҗеҸҜд»Ҙй•ҝеҜҝ гҖӮеҸӨд»ЈпјҢж°‘д»ҘиҢ¶жҢҒ家пјҢе„’д»ҘиҢ¶дёҫе»үпјҢйҒ“д»ҘиҢ¶дҝ®иә«пјҢдҪӣд»ҘиҢ¶е…»жҖ§ гҖӮеңЁиҝ«еҲҮйңҖиҰҒжІ»з–—жө®иәҒгҖҒе…ӢжңҚеҠҹеҲ©гҖҒйҒҸеҲ¶з„Ұиҷ‘зҡ„д»ҠеӨ©пјҢжӣҙиҰҒжҸҗеҖЎвҖңдёҖдёӘдәәе–қиҢ¶е’Ңж°”пјҢдёҖ家дәәе–қиҢ¶е’ҢзқҰпјҢдёҖдёӘзӨҫдјҡе–қиҢ¶е’Ңи°җпјҢдёҖдёӘдё–з•Ңе–қиҢ¶е’Ңе№івҖқзҡ„иҢ¶йҒ“иҢ¶зҗҶ гҖӮд»Ҡе№ҙдёүжңҲпјҢжқӯе·һеёӮж”ҝеәңз”Ёжі•еҫӢзҡ„еҪўејҸ规е®ҡпјҢиҮӘ2012е№ҙејҖе§ӢпјҢжҠҠжҜҸе№ҙзҡ„и°·йӣЁиҠӮж°”е®ҡдёәвҖңе…Ёж°‘йҘ®иҢ¶ж—ҘвҖқпјҢеҠЁе‘ҳе…Ёж°‘зҹҘиҢ¶гҖҒзҲұиҢ¶гҖҒйҘ®иҢ¶гҖҒз”ЁиҢ¶пјҢдҪҝиҢ¶жӢҘжңүдәҶжӣҙдёәйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚ гҖӮ

еҹәдәҺд»ҘдёҠзҡ„ж„ҹеҸ—е’ҢжҖқиҖғпјҢжҲ‘зӣҜдёҠдәҶвҖңйҷҶзҫҪй—®иҢ¶вҖқиҝҷдёӘйўҳжқҗпјҢдёҖзӣҜе°ұжҳҜе…«е№ҙпјҢзӣҙеҲ°гҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢе…«еәҰжү“зЈЁеҗҺиө°иҝӣжҺ’з»ғеҺ… гҖӮ

иӢҘи®әгҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢзҡ„еҲӣдҪңиҝҪжұӮпјҢйҰ–е…ҲжҳҜиҰҒеҠӘеҠӣеЎ‘йҖ еҘҪйҷҶзҫҪиҝҷдёӘжһҒе…·д»ЈиЎЁжҖ§зҡ„дёӯеӣҪеҸӨд»ЈзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҪўиұЎ гҖӮеҜ№и®ёеӨҡиҢ¶дәәиҖҢиЁҖпјҢйҷҶзҫҪе§Ӣз»ҲжҳҜдёҖдёӘ既敬з•ҸеҸҲдёҚеҸҜеҸӮйҖҸзҡ„и°ң гҖӮйҷҶзҫҪзҡ„зҒөйӯӮдёҖж–№йқўжҳҜйҡҫд»Ҙиҝӣе…Ҙзҡ„пјҢеҸҰдёҖж–№йқўеҸҲжҳҜдёҺжҲ‘们еҚҒеҲҶзӣёйҖҡзҡ„ гҖӮд»–дёҖж–№йқўиў«з”ҹжҙ»зғӯзҲұзқҖпјҢ并зғӯзҲұзқҖз”ҹжҙ»пјҢеҸҰдёҖж–№йқўеҸҲиў«з”ҹжҙ»е’ҢзӨҫдјҡжҠҳзЈЁзқҖ гҖӮд»–е…·жңүеҚ“е°”дёҚзҫӨзҡ„ж°”иҙЁпјҢд»–еҜ№иҮӘ然гҖҒеҜ№дәәз”ҹгҖҒеҜ№е®—ж•ҷгҖҒеҜ№зӨҫдјҡзҡ„иЎҢдёәжҖҒеәҰпјҢж¶өзӣ–дәҶд»ҘеҫҖжүҖжңүж—¶д»Јзҡ„иҢ¶дәә们зҡ„еҝғи·ҜеҺҶзЁӢ гҖӮеңЁеҲӣдҪңиҝҮзЁӢдёӯпјҢжҲ‘е°ҪйҮҸз”Ёз”ҹеҠЁзҡ„з»ҶиҠӮеұ•зҺ°йҷҶзҫҪвҖңеҺ»жғіеҺ»зҡ„ең°ж–№пјҢеҒҡжғіеҒҡзҡ„дәӢпјҢжҲҗдёәжғіжҲҗдёәзҡ„дәәвҖқзҡ„дәәз”ҹжҖҒеәҰпјҢеҮёжҳҫйҷҶзҫҪвҖңдёҚзҫЎй»„йҮ‘зј¶пјҢдёҚзҫЎзҷҪзҺүжқҜпјҢдёҚзҫЎжңқе…ҘзңҒпјҢдёҚзҫЎжҡ®зҷ»еҸ°пјҢеҚғзҫЎдёҮзҫЎиҘҝжұҹж°ҙпјҢжӣҫеҗ‘з«ҹйҷөеҹҺдёӢжқҘвҖқзҡ„дәәж јйӯ…еҠӣе’ҢвҖңз•ҷеҫ—йқ’еұұеҸӘз§ҚиҢ¶вҖқгҖҒвҖңгҖҠиҢ¶з»ҸгҖӢе°ұжҳҜжҲ‘зҡ„йӯӮвҖқзҡ„зІҫзҘһеўғз•ҢпјҢеҠӘеҠӣдёәи§Ӯдј—жүҳиө·дёҖдёӘеҸҜдәІеҸҜзҲұеҸҜ敬зҡ„иҢ¶еңЈеҪўиұЎ гҖӮ

е…¶ж¬ЎпјҢиҜҘеү§еә”иҜҘеғҸдёҖжқҜиҢ¶пјҢж—ўй«ҳйӣ…пјҢеҸҲйҖҡдҝ—пјҢйӣ…дҝ—е…ұиөҸ гҖӮж—ўжҺҘвҖңзҗҙжЈӢд№Ұз”»иҜ—й…’иҢ¶вҖқзҡ„ж–ҮдәәеӨ§ж°”пјҢеҸҲжҺҘвҖңжҹҙзұіжІ№зӣҗй…ұйҶӢиҢ¶вҖқзҡ„ж°‘й—ҙең°ж°”пјҢиғҪз»ҷи§Ӯдј—еёҰжқҘејҖејҖзӘҚгҖҒејҖејҖзңјгҖҒејҖејҖеҝғзҡ„е®ЎзҫҺдә«еҸ— гҖӮзңӢгҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢпјҢе°ұжҳҜе“ҒиҢ¶пјҢе°ұжҳҜе“ҒйҷҶзҫҪ гҖӮж·Ўйӣ…дёӯеҗ«жңүдәӣи®ёиӢҰ涩пјҢеә”жҳҜиҜҘеү§зҡ„иүәжңҜйЈҺж ј гҖӮ

е…¶дёүпјҢиҢ¶д№Ӣз»ҝпјҢжҳҜиҢ¶зҡ„жң¬иүІпјҢд№ҹжҳҜдәәзұ»з”ҹе‘Ҫзҡ„жң¬иүІпјӣиҢ¶д№ӢиӢҰпјҢжҳҜиҢ¶зҡ„зңҹе‘іпјҢд№ҹжҳҜдәәз”ҹзҡ„зңҹе‘і гҖӮеҰӮжһңиҝҷжҳҜи§Ӯдј—и§Ӯеү§еҗҺеҫ—еҲ°зҡ„еҗҜиҝӘпјҢйӮЈжӯЈжҳҜгҖҠйҷҶзҫҪй—®иҢ¶гҖӢзҡ„еҶ…ж¶өжүҖеңЁпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘ж®·еҲҮзҡ„жңҹзӣј гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- дҪҷжқӯе°ҸзҷҫиҠұи¶Ҡеү§еӣўејҖжҺ’йҷҶзҫҪй—®иҢ¶

- йҷҶзҫҪиҢ¶ж–ҮеҢ–еұ•зӨәйҰҶжң¬е‘ЁејҖе·Ҙе»әи®ҫ

- йҷҶзҫҪиҢ¶ж–ҮеҢ–еӣӯ,жү“йҖ е…ЁзҗғйҰ–еёӯиҢ¶ж–ҮеҢ–зү№иүІе•ҶдёҡеҢә

- йҷҶзҫҪжқҜеҗҚзү№иҢ¶иҜ„жҜ” иҝһдә‘жёҜеёӮиҺ·иӘүйўҮдё°

- иҢ¶еңЈйҷҶзҫҪи°ҲиҢ¶еҫ·

- жө…жһҗжіЎиҢ¶д№ӢжүӢжі•дёҺеҝғжі•

- й—»йҰҷиҜҶиҢ¶,дҪҷе§ҡеӨ§еІҡй—®иҢ¶и®°

- иҙөе·һз»Ҹе…ёдә‘йӣҫиҢ¶дёҡеҮәиө„е…ҙе»әзҡ„йҷҶзҫҪйӣ•еғҸж—ҘеүҚиҗҪжҲҗ

- йҷҶзҫҪжқҜеҗҚзү№иҢ¶иҜ„жҜ”жҸӯжҷ“ й•ҮжұҹеёӮеҢ…жҸҪеүҚдә”еҗҚ

- ж№–е·һйҷҶзҫҪжқҜиҢ¶иҜ„жҸӯжҷ“ 常规з»ҝиҢ¶еӨәеҫ—еӨҙзӯ№