еҚҠз”ҹйЈҺжғ…жүҚеӯҗпјҢеҚҠз”ҹдё–еӨ–й«ҳеғ§пјҢд»–жҳҜдё–й—ҙзңҹжӯЈзҡ„дј еҘҮ

еҚҠз”ҹйЈҺжғ…жүҚеӯҗпјҢеҚҠз”ҹдё–еӨ–й«ҳеғ§пјҢд»–жҳҜдё–й—ҙзңҹжӯЈзҡ„дј еҘҮгҖӮй•ҝдәӯеӨ– пјҢ еҸӨйҒ“иҫ№ пјҢ иҠіиҚүзў§иҝһеӨ© гҖӮ жҷҡйЈҺжӢӮжҹіз¬ӣеЈ°ж®Ӣ пјҢ еӨ•йҳіеұұеӨ–еұұгҖӮ еӨ©д№Ӣж¶Ҝ пјҢ ең°д№Ӣи§’ пјҢ зҹҘдәӨеҚҠйӣ¶иҗҪгҖӮ дәәз”ҹйҡҫеҫ—жҳҜж¬ўиҒҡ пјҢ е”ҜжңүеҲ«зҰ»еӨҡгҖӮ й•ҝдәӯеӨ– пјҢ еҸӨйҒ“иҫ№ пјҢ иҠіиҚүзў§иҝһеӨ© гҖӮ й—®еҗӣжӯӨеҺ»еҮ ж—¶иҝҳ пјҢ жқҘж—¶иҺ«еҫҳеҫҠгҖӮ еӨ©д№Ӣж¶Ҝ пјҢ ең°д№Ӣи§’ пјҢ зҹҘдәӨеҚҠйӣ¶иҗҪгҖӮ дёҖеЈ¶жөҠжҙ’е°ҪдҪҷж¬ў пјҢ д»Ҡе®өеҲ«жўҰеҜ’ гҖӮ

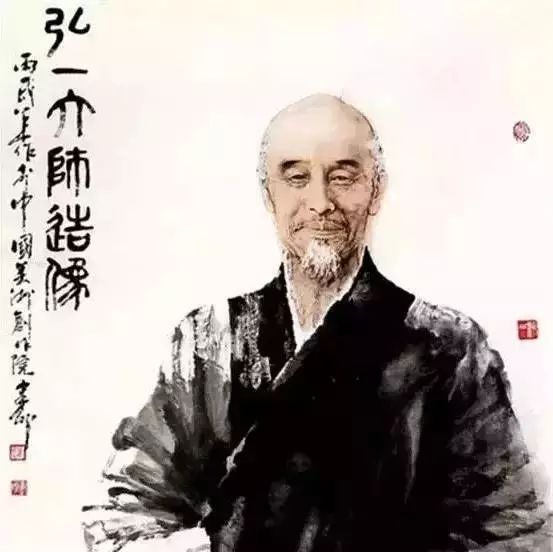

иҝҷгҖҠйҖҒеҲ«гҖӢзҡ„жӯҢеӨ§йғҪдёӯеӣҪдәәйғҪеҗ¬иҝҮ пјҢ е”ұиҝҮ гҖӮ жӯҢиҜҚжё…ж–°ж·Ўйӣ… пјҢ жғ…зңҹж„ҸжҢҡ пјҢ еҮ„зҫҺжҹ”е©ү, пјҢ еҺҶз»Ҹзҷҫе№ҙ пјҢ дҫқ然жҳҜйҖҒеҲ«иҜ—дёӯзҡ„дёҚдәҢз»Ҹе…ё гҖӮе®ғзҡ„дҪңиҖ…е°ұжҳҜжқҺеҸ”еҗҢ пјҢ еңЁдёӯеӣҪзҷҫе№ҙзҡ„ж–ҮеҢ–еҸІдёӯ пјҢ иў«е…¬и®Өзҡ„йҖҡжүҚе’ҢеҘҮжүҚ гҖӮж— и®әйҹід№җгҖҒжҲҸеү§гҖҒд№Ұжі•гҖҒз»ҳз”»гҖҒиҜ—иҜҚзҡҶжҳҜдёҖжөҒ пјҢ е Әз§°е…ЁжүҚеӨ§еёҲ пјҢ дёӯеӣҪзҺ°д»ЈиүәжңҜзҡ„йј»зҘ– пјҢ жҳҜвҖңдәҢеҚҒж–Үз« жғҠжө·еҶ…вҖқзҡ„иүәжңҜе·ЁеҢ гҖӮд»–жҳҜдёӯеӣҪж–°ж–ҮеҢ–иҝҗеҠЁзҡ„е…Ҳй©ұ пјҢ жңҖж—©е°ҶжІ№з”»гҖҒй’ўзҗҙгҖҒиҜқеү§еј•е…ҘдёӯеӣҪ пјҢж“…й•ҝд№Ұжі•гҖҒиҜ—иҜҚгҖҒдё№йқ’гҖҒйҹіеҫӢгҖҒйҮ‘зҹі пјҢ еңЁеҪ“ж—¶жҳҜж•ҙдёӘеӯҰжңҜз•ҢзҘһдёҖиҲ¬зҡ„еӯҳеңЁ гҖӮдҪҶжҳҜеңЁзӣӣеҗҚжҠөиҫҫе·…еі°д№Ӣйҷ… пјҢ д»–еҚҙйҖүжӢ©жҠӣеҰ»ејғеӯҗ пјҢ йҒҒе…Ҙз©әй—Ё пјҢ д»ҺжӯӨиӢҰдҝ®еҚҠз”ҹ гҖӮ з•ҷз»ҷдё–дәәйҡҫд»ҘжҸЈжөӢзҡ„зҺ„иҝ· гҖӮеҚҠз”ҹйЈҺжғ…жүҚеӯҗпјҢеҚҠз”ҹдё–еӨ–й«ҳеғ§пјҢд»–жҳҜдё–й—ҙзңҹжӯЈзҡ„дј еҘҮгҖӮж°‘еӣҪйЈҺжөҒдәәзү©пјҡжқҺеҸ”еҗҢдёәд»Җд№ҲеҮә家пјҲдёҠпјү

зҺ°д»Јдәәи®Өдёә пјҢ дҝЎдҪӣдҝ®дҪӣзҡ„дәә пјҢ еӨҡжҳҜеӣ йҒӯйҒҮдёҚе№ё пјҢ жҲ–姻жҒӢеӨұиҙҘ пјҢ жҲ–жҳҜиҰҒи§ЈеҶіиә«дҪ“з–ҫз—… пјҢ жүҖд»ҘжқҺеҸ”еҗҢзҡ„еҮә家еҺҹеӣ пјҢ зҷҫе№ҙжқҘдј—иҜҙзә·зәӯ гҖӮ дәәд»¬ж— жі•зҗҶи§Ј пјҢ жӯЈеҖјдәӢдёҡе·…еі°гҖҒдёҖз”ҹеҜҢиҙөзҡ„д»– пјҢ дёәд»Җд№ҲиҰҒд№үж— еҸҚйЎҫйҒҒе…Ҙз©әй—Ёпјҹж—©ж…§зҡ„вҖңзҘһз«ҘвҖқ1880е№ҙ9жңҲ23ж—Ҙ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢз”ҹдәҺеӨ©жҙҘеҗҚй—Ёжңӣж—Ҹ гҖӮ д»–йҷҚз”ҹд№Ӣж—Ҙ пјҢ дёҖеҸӘе–ңй№ҠеҸЈиЎ”жқҫжһқйҖҒиҮідә§жҲҝеҶ… пјҢ дәә们йғҪиҜҙиҝҷжҳҜдҪӣиөҗзҘҘз‘һ гҖӮ е…¶зҲ¶жқҺзӯұжҘјеҪ“ж—¶е·ІжҳҜ68еІҒ пјҢ иҖҒжқҘеҫ—еӯҗ пјҢ йқһеёёй«ҳе…ҙ пјҢ з»ҷд»–иө·еҗҚж–Үж¶ӣ пјҢ еӯ—еҸ”еҗҢ пјҢ д»–жҺ’иЎҢ第дёү пјҢ е°Ҹеӯ—дёүйғҺ гҖӮ жқҺеҸ”еҗҢзҡ„жҜҚдәІзҺӢж°Ҹ пјҢ жҳҜжқҺзӯұжҘјзҡ„дә”е§ЁеӨӘ пјҢ еҪ“ж—¶жҳҜ20еІҒ гҖӮжқҺеҸ”еҗҢзҡ„зҲ¶жҜҚйғҪдҝЎдҪӣ гҖӮ жқҺзӯұжҘјеҗҚдё–зҸҚ пјҢ зҘ–зұҚжөҷжұҹеҳүе…ҙ пјҢ жӣҫдёӯеӨҙеҗҚиҝӣеЈ« пјҢ дёҺжқҺйёҝз« гҖҒеҗҙжұқдјҰ并称清жңқдёүеӨ§жүҚеӯҗ гҖӮ д»–е®ҳиҮіеҗҸйғЁдё»дәӢ пјҢ иҮҙд»•еҗҺз»ҸиҗҘзӣҗдёҡгҖҒе…ҙеҠһ银еә„ пјҢ з»ҲжҲҗжҙҘй—Ёе·ЁеҜҢ пјҢ дёҺеҪ“жңқд»•е®ҰеӨҡжңүеҫҖжқҘ гҖӮ жҷҡе№ҙжқҺзӯұжҘје°ҠеҙҮзҺӢйҳіжҳҺзҗҶеӯҰ пјҢ дҝЎд»°зҰ…е®—дҪӣеӯҰ гҖӮ д»–д№җе–„еҘҪж–Ҫ пјҢ жӣҫеҲӣеҠһж…Ҳе–„ж•‘жөҺеӣўдҪ“ пјҢ ејҖеҠһд№үеӯҰ пјҢ жңүвҖңжқҺе–„дәәвҖқд№Ӣз§° гҖӮе№је№ҙжқҺеҸ”еҗҢеҚіеҸ—дҪӣж•ҷи–°жҹ“ пјҢ 5еІҒж—¶ пјҢ 家йҮҢ延иҜ·й«ҳеғ§дёәз—…йҮҚзҡ„зҲ¶дәІиҜөгҖҠйҮ‘еҲҡз»ҸгҖӢ пјҢ е”ҜжқҺеҸ”еҗҢиғҪе…ҘеҶ…е®Ө пјҢ дёҺе…¶зҲ¶еҗҢиҒҶдҪӣжі• гҖӮжқҺзӯұжҘјжӯ»еҗҺ пјҢ жқҺйёҝз« дәІиҮӘдёәе…¶зҘӯд»ӘзӮ№дё» гҖӮ зҒөжҹ©еңЁе®¶еҒңж”ҫдёғж—Ҙ пјҢ дј—еӨҡе’Ңе°ҡжҳјеӨңиҜөз»Ҹ пјҢ жӯӨдәӢз»ҷе°ҸеҸ”еҗҢз•ҷдёӢдәҶеҫҲж·ұзҡ„еҚ°иұЎ гҖӮ е№јж—¶д»–дёҺејҹејҹзҡ„жёёжҲҸ пјҢ дҫҝжҳҜеӯҰе’Ңе°ҡеҒҡжі•дәӢ пјҢ вҖңдёӨдёӘдәәйғҪз”ЁеӨ№иў«жҲ–еәҠзҪ©еҪ“иўҲиЈҹ пјҢ еңЁеұӢйҮҢжҲ–зӮ•дёҠеҝөдҪӣзҺ© гҖӮ вҖқжқҺеҸ”еҗҢзҡ„еӨ§еЁҳйғӯж°ҸеҸҠй•ҝе«Ӯ пјҢ д№ҹжҳҜиҷ”иҜҡзҡ„дҪӣж•ҷеҫ’ пјҢ жӣҫж•ҷеҸ”еҗҢеҝөиҜөгҖҠеӨ§жӮІе’’гҖӢзӯүдҪӣз»Ҹ гҖӮиҒӘж…§ејӮдәәзҡ„жқҺеҸ”еҗҢ пјҢ еӯҰиҲҢж—¶е°ұи·ҹзқҖиҖҒзҲ¶ж‘ҮеӨҙжҷғи„‘ең°иғҢиҜөеҜ№иҒ”дәҶпјӣ6гҖҒ7еІҒж—¶ пјҢ д»–ж”»иҜ»гҖҠжҳӯжҳҺж–ҮйҖүгҖӢ пјҢ зҗ…зҗ…жҲҗиҜөпјӣ8еІҒиҜ»еӣӣд№Ұдә”з»Ҹ пјҢ д»–иҝҮзӣ®дёҚеҝҳпјӣ13еІҒдёҙж‘№еҺҶжңқеҗҚ家碑帖 пјҢ д»–е°ұд»ҘзҜҶеҲ»е’Ңд№Ұжі•й—»еҗҚ пјҢ иў«дәәз§°дҪңвҖңзҘһз«ҘвҖқ гҖӮ

жқҺеҸ”еҗҢж—©жңҹд№Ұжі• гҖӮ пјҲе…¬жңүйўҶеҹҹпјү然иҖҢ пјҢ дәәз”ҹзҡ„иӢҰз©ә пјҢ жқҺеҸ”еҗҢиҝҮж—©е°ұж„ҹеҸ—еҲ°дәҶ гҖӮ 15еІҒж—¶ пјҢ д»–е°ұеҶҷдёӢпјҡдәәз”ҹзҠ№еҰӮиҘҝеұұж—Ҙ пјҢ еҜҢиҙөз»ҲеҰӮз“ҰдёҠйңң гҖӮ16еІҒ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢиҖғе…Ҙиҫ…д»ҒеӯҰйҷўеӯҰд№ е…«иӮЎж–Ү гҖӮ жһҜзҮҘзҡ„е…«иӮЎд»–еҶҷеҫ—ж–ҮйҮҮж–җ然 пјҢ еёёеҫ—еҳүеҘ– гҖӮ е…«иӮЎж–Үз« иҜ•еҚ·ж јејҸдёҘи°Ё пјҢ ж–Үеӯ—еҝ…йЎ»еҶҷиҝӣеҚ°еҘҪзҡ„ж–№ж јд№ӢеҶ… пјҢ дҪҶж–ҮжҖқжіүж¶Ңзҡ„жқҺеҸ”еҗҢ пјҢ д№Ұйҡҫе°Ҫж„Ҹ пјҢ дҫҝи§үзәёзҹӯж–Үй•ҝ пјҢ еёёеёёдёҖж јд№ӢдёӯеӨ№еҶҷдёӨеӯ— пјҢ дәҺжҳҜе°ұжңүдәҶвҖңжқҺеҸҢиЎҢвҖқзҡ„еӨ–еҸ· гҖӮ еҪ“ж—¶д»–иҝҳеёҲд»ҺеҗҚ家еӯҰд№ дј з»ҹзҡ„иҜ—иҜҚеҸҠзҜҶеҲ»ж–№жі• гҖӮе°‘е№ҙзҡ„жқҺеҸ”еҗҢжҜ”иҫғеҸӣйҖҶ гҖӮ д»–жІүиҝ·еҪ“ж—¶иў«з§°дёәвҖңиҙұдёҡвҖқзҡ„жҲҸжӣІ пјҢ е–ңж¬ўе”ұжҲҸгҖҒе®ўдёІ пјҢ иҝҳдёәеҝғд»Әзҡ„еқӨдј¶жҚ§еңә пјҢ з”ҡиҮійҷ·е…Ҙиҝ·жҒӢиҖҢжңӘжһң гҖӮ18еІҒж—¶ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢдёҺй—ЁеҪ“жҲ·еҜ№зҡ„дҝһ家еҘіжҲҗе©ҡ гҖӮ иҝҷжҳҜжҜҚдәІдёәд»–иҒҳеЁ¶зҡ„еӨ©жҙҘиҢ¶е•Ҷд№ӢеҘі пјҢ еҗҺдёәд»–з”ҹдёӢдёүдёӘе„ҝеӯҗпјҲдёҖеӯҗеӨӯжҠҳпјү гҖӮеҪ“ж—¶зҡ„зӨҫдјҡйЈҺж°”и®Өдёә пјҢ дј з»ҹж–ҮеҢ–йҡҫд»Ҙз«ӢеӣҪ пјҢ еҸ—жӯӨеҪұе“Қ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢд»°ж…•иҘҝж–№зҡ„жҖқжғіе’ҢжҠҖжңҜ гҖӮ е“Ҙе“Ҙд»Һ家дә§дёӯжӢЁеҮәе·Ёиө„дҫӣе…¶зҪ®е®¶ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢйҰ–е…Ҳе°ұд№°дәҶдёҖжһ¶жҳӮиҙөзҡ„й’ўзҗҙ гҖӮз»ҙж–°еҸҳжі•ж—¶ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢж— жҜ”е…ҙеҘӢ пјҢ еҲ»дёӢвҖңеҚ—жө·еә·жўҒжҳҜеҗҫеёҲвҖқзҡ„еҚ°з« пјҢ д»ҘиЎЁе…¶еҝ— гҖӮ еҸҳжі•еӨұиҙҘеҗҺ пјҢ д»–дёҖеәҰиў«жҖҖз–‘дёәеҗҢе…ҡ гҖӮ 1898е№ҙ10жңҲ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢеёҰзқҖжҜҚдәІдёҺ家зң·иҝҒеұ…дёҠжө· пјҢ з§ҹдҪҸеңЁжі•з§ҹз•Ң гҖӮ

жқҺеҸ”еҗҢзҜҶеҲ»дҪңе“Ғ гҖӮ пјҲе…¬жңүйўҶеҹҹпјүвҖңдәҢеҚҒж–Үз« жғҠжө·еҶ…вҖқеҲ°дёҠжө·д»ҘеҗҺ пјҢ иҝҷдҪҚ19еІҒзҡ„жҙҘй—ЁжүҚеӯҗ пјҢ д»Ҙе№ҙе°‘йІңжңүзҡ„жүҚеҚҺеҸҠжЎҖйӘңдёҚзҫҒ пјҢ еҫҲеҝ«й©°еҗҚдёҠжө·ж»© гҖӮ жҜҸеҶҷж–Үз« пјҢ д»–еҝ…е®ҡвҖңжҠҖжғҠеӣӣеә§вҖқ гҖӮеӨҡе№ҙд»ҘеҗҺ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢд»ҘдёҖеҸҘвҖңдәҢеҚҒж–Үз« жғҠжө·еҶ… пјҢ жҜ•з«ҹз©әи°ҲдҪ•жңүвҖқжҰӮжӢ¬дәҶиҝҷдёӘж—¶жңҹзҡ„зҠ¶жҖҒ гҖӮд»–дёҺдёҠжө·ж–°еӯҰз•Ңзҡ„йўҶиў–дәәзү©и®ёе№»еӣӯгҖҒж–ҮдәәиўҒеёҢжҝӮгҖҒе„’еҢ»и”Ўе°ҸйҰҷгҖҒеҗҚеЈ«еј е°ҸжҘј пјҢ з»“жҲҗвҖңеӨ©ж¶Ҝдә”еҸӢвҖқ гҖӮ иҝҷеҝ—и¶ЈзӣёжҠ•зҡ„дә”дәә пјҢ зӣёдә’й…¬е”ұ пјҢ е®Јжү¬ж°‘жқғжҖқжғі пјҢ е“ҒиҢ—и®әиүә пјҢ жІүжөёеңЁзҗҙжЈӢд№Ұз”»гҖҒйЈҺиҠұйӣӘжңҲд№Ӣдёӯ пјҢ дә«еҸ—зқҖйЈҺжөҒеҖңеӮҘзҡ„еҝ«ж„Ҹдәәз”ҹ гҖӮ1901е№ҙ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢиҖғе…ҘеҚ—жҙӢе…¬еӯҰпјҲд»ҠдёҠжө·дәӨйҖҡеӨ§еӯҰпјү пјҢ е°ұиҜ»з»ҸжөҺзү№з§‘зҸӯ пјҢ дёҺй»„зӮҺеҹ№зӯүдәәеёҲд»Һи”Ўе…ғеҹ№ гҖӮ еҚ—жҙӢе…¬еӯҰзҡ„еҠһеӯҰзү№зӮ№жҳҜдёӯдҪ“иҘҝз”Ё пјҢ д»–жҺҘеҸ—дәҶиҫғзі»з»ҹзҡ„儒家з»Ҹе…ёж•ҷиӮІ пјҢ д№ҹеҗёзәіиҘҝж–№ж–ҮеҢ– гҖӮ д»–зҡ„иӢұж–ҮжҲҗз»©жҳҜз”Ізӯү пјҢ иў«иҜ„дёәвҖңеҸЈйҪҝжё…жҘҡ пјҢ ж–Үжі•еЁҙзҶҹвҖқ пјҢ еҜ№ж—Ҙж–Үд»–д№ҹз•ҘжңүжҺҢжҸЎ гҖӮеҪ“ж—¶жқҺеҸ”еҗҢжңҖе–ңжі•еӯҰ пјҢ жӣҫеҶҷиҝҮеҗҚдёәвҖңи®әејәеӣҪеҜ№ејұеӣҪдёҚе®Ҳе…¬жі•д№Ӣе…ізі»вҖқзҡ„и®әж–Ү пјҢ иҜ»д№Ұж—¶жңҹиҝҳзҝ»иҜ‘дәҶжі•еӯҰи‘—дҪңгҖҠжі•еӯҰй—Ёеҫ„д№ҰгҖӢе’ҢгҖҠеӣҪйҷ…з§Ғжі•гҖӢ пјҢ дёӨжң¬д№ҰеҮәзүҲеҗҺеңЁеҪ“ж—¶еҪұе“ҚеҫҲеӨ§ гҖӮжңҹй—ҙ пјҢ жқҺеҸ”еҗҢжӣҫжҠҘеҗҚеә”иҜ•з§‘дёҫ пјҢ зӯ”еҚ·й’Ҳз ӯж—¶ејҠ пјҢ иҮӘ然еҗҚиҗҪеӯҷеұұ гҖӮ дёүеңәеқҮжңӘиҖғдёӯ пјҢ д»ҚеӣһеҚ—жҙӢе…¬еӯҰе°ұиҜ» гҖӮ1902е№ҙзҪўиҜҫйЈҺжҪ® пјҢ и”Ўе…ғеҹ№иҫһиҒҢ пјҢ дёәдәҶж”ҜжҢҒеӯҰжҪ® пјҢ жқҺеҸ”еҗҢзӯүеҫҲеӨҡеҗҢеӯҰйғҪдё»еҠЁйҖҖеӯҰ гҖӮ еҗҺжқҘд»–еҸӮеҠ дәҶвҖңжІӘеӯҰдјҡвҖқ пјҢ ејҖеҠһиЎҘд№ з§‘ пјҢ дёҫиЎҢжј”иҜҙдјҡ пјҢ жҸҗеҖЎз§»йЈҺжҳ“дҝ— пјҢ жҺўи®ЁжүҖи°“вҖңж–°ж–ҮеҢ–гҖҒж–°дјҰзҗҶгҖҒж–°йҒ“еҫ·вҖқ гҖӮ1905е№ҙжқҺеҸ”еҗҢеҲӣдҪңгҖҠзҘ–еӣҪжӯҢгҖӢ пјҢ дёҖз»ҸеҸ‘иЎЁеҚійЈҺйқЎеӨ§жұҹеҚ—еҢ— пјҢ е№ҝдёәдј е”ұ гҖӮ д№ӢеҗҺд»–еҮәзүҲдәҶгҖҠеӣҪеӯҰе”ұжӯҢйӣҶгҖӢ пјҢ д»ҘгҖҠиҜ—з»ҸгҖӢгҖҒгҖҠзҰ»йӘҡгҖӢгҖҒе”җе®ӢиҜ—иҜҚзӯүдёәжӯҢиҜҚ пјҢ еҜҢжңүдј з»ҹж–ҮеҢ–еҶ…ж¶ө пјҢ жҳҫзӨәдәҶд»–ж·ұеҺҡзҡ„вҖңеӣҪеӯҰвҖқеә•и•ҙ гҖӮжқҺеҸ”еҗҢе®Јдј з”·еҘіе©ҡ姻иҮӘдё»зҡ„жҖқжғі пјҢ зј–еҶҷдәҶгҖҠж–ҮйҮҺе©ҡ姻新жҲҸеү§жң¬гҖӢпјӣд»–е°Ҷж–°жҖқжғіж–°зҹҘиҜҶиһҚе…ҘжҲҸжӣІ пјҢ еҲӣдҪңдәҶгҖҠй»„еӨ©йңёгҖӢзӯүдә¬еү§жҲҸзӣ® гҖӮ д»–дәІиҮӘдёҠеңә пјҢ д»Һе°Ҹз”ҹе”ұеҲ°иҖҒз”ҹ пјҢ иөўеҫ—ж»Ўе Ӯе–қйҮҮпјӣд»–дёҺдёҠжө·д№Ұз”»еҗҚ家дёҖиө·еҠһгҖҠд№Ұз”»жҠҘгҖӢ пјҢ еҗҚеЈ°еӨ§жҢҜ пјҢ жҲҗдёәдёҠжө·зҡ„д№Ұз”»еҗҚжөҒ гҖӮдё°еӯҗжҒәжҸҸиҝ°иҝҮеҪ“ж—¶жқҺеҸ”еҗҢеңЁдёҠжө·жЁЎж ·пјҡвҖңдёқз»’зў—еёҪ пјҢ жӯЈдёӯзјҖдёҖж–№зҷҪзҺү пјҢ жӣІиҘҹиғҢеҝғ пјҢ иҠұзјҺиўҚеӯҗ пјҢ еҗҺйқўжҢӮзқҖиғ–иҫ«еӯҗ пјҢ еә•дёӢзјҺеёҰжүҺи„ҡз®Ў пјҢ еҸҢжўҒеҺҡеә•йһӢеӯҗ пјҢ еӨҙжҠ¬еҫ—еҫҲй«ҳ пјҢ иӢұдҝҠд№Ӣж°” пјҢ жөҒйңІдәҺзңүзӣ®й—ҙ гҖӮ вҖқвҖңй—®дҪ•еҰӮеЈ°иүІе°Ҷжғ…еҜ„ пјҢ дј‘жҖ’йӘӮ пјҢ дё”жёёжҲҸ гҖӮ вҖқиҝҷжҳҜжқҺеҸ”еҗҢеҜ№иҮӘе·ұеҪ“ж—¶зҠ¶жҖҒзҡ„еҶҷз…§ гҖӮ иҝҷдҪҚеҜҢ家公еӯҗе“Ҙ пјҢ 家еңЁдёҠжө·жңүй’ұеә„ пјҢ еҮәжүӢйҳ”з»° пјҢ е№ҙе°‘иҪ»зӢӮ гҖӮ йҷӨдёҺж–ҮдәәеҫҖжқҘ пјҢ иҝҳеёёдёҺжӯҢйғҺгҖҒиүәеҰ“дәӨйҷ… пјҢ дёәд№ӢеҶҷжӯҢиөӢиҜ— пјҢ жһҒе…·зәЁз»”д№ӢйЈҺ гҖӮзғҹиҠұжҹіе·· пјҢ еЈ°иүІзҠ¬й©¬ пјҢ иҝҷз§ҚеҜ„жғ…еЈ°иүІзҡ„жёёжҲҸдәәз”ҹ пјҢ иҷҪеҰӮйұјеҫ—ж°ҙ пјҢ д»–иҮӘе·ұд№ҹжҳҜжңүжӢ…еҝ§зҡ„ пјҢ 22еІҒзҡ„жқҺеҸ”еҗҢеҶҷдҝЎз»ҷи®ёе№»еӣӯпјҡвҖңз»Ҳж—ҘиҠұдёӣеҫҒйҖҗ пјҢ иҮҙиҝ·дёҚиҝ” пјҢ е°ҶжқҘз»“еұҖ пјҢ жӯЈиҮӘеҸҜиҷ‘ гҖӮ вҖқ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- жҲ‘иҝҷеӨ§еҚҠз”ҹвҖ”вҖ”и§Јж”ҫдәҶпјҢеӨ©е°ұ...

- й№ӯеІӣйЈҺжғ…|еӯ©еӯҗеёёеёёи§үеҫ—иҮӘе·ұд»Җд№Ҳд№ҹдёҚиЎҢпјҢжҖҺд№ҲеҠһпјҹзҲ¶жҜҚдёҖдёӘе°Ҹж”№еҸҳе°ұиғҪи§ЈеҶі

- йқ’е№ҙ|жё…еҚҺжүҚеӯҗиҫһжҺүеӨ–дјҒй«ҳи–Әе·ҘдҪңпјҢеӣһиҖҒ家еҪ“дҝқе®үпјҢ24е№ҙжІЎеҸӮеҠ иҝҮеҗҢеӯҰиҒҡдјҡ

- жҲ‘иҝҷеӨ§еҚҠз”ҹвҖ”вҖ”еҠіеҠЁе°ұжҳҜж”№йҖ

- й№ӯеІӣйЈҺжғ…|ж№–еҚ—зңҒ2020е№ҙжҷ®йҖҡй«ҳж ЎжӢӣз”ҹжң¬з§‘дёҖжү№еҫҒйӣҶеҝ—ж„ҝжҠ•жЎЈеҲҶж•°зәҝ

- й№ӯеІӣйЈҺжғ…|й«ҳиҖғжҲҗеҠҹеҪ•еҸ–еҗҺ并дёҚжҳҜвҖңдёҮдәӢеӨ§еҗүвҖқпјҒиҝҷдәӣдәӢйЎ№иҜ·дёҖе®ҡиҰҒвҖңеҠһзЁіеҰҘвҖқ

- й№ӯеІӣйЈҺжғ…|иҜӯж–Үиҫ…еҜј2дёӘиҜҜеҢәпјҡ家й•ҝи®Өдёәзҡ„иЎҘд№ пјҢж¶ҲиҖ—жҺүзҡ„жҒ°жҳҜеӯ©еӯҗзҡ„еӯҰд№ иғҪеҠӣ

- й№ӯеІӣйЈҺжғ…|еӨ§еӯҰжңүеҝ…иҰҒиҜ»дәҢеӯҰдҪҚеҗ—пјҹиө„ж·ұеӯҰе§җпјҡиҝҷеӣӣдёӘдё“дёҡиҰҒиҜ»пјҢдёәдәәз”ҹеҠ еҲҶ

- жҲ‘们зҡ„еҗҺеҚҠз”ҹпјҢйғҪеңЁеҺ»жқ жқҶ

- зӨҫдјҡ|дә®й©¬жІіеӣҪйҷ…йЈҺжғ…ж°ҙеІёе°ҶйғЁеҲҶйҖҡиҲӘ жІҝеІё22家дјҒдёҡе…ЁйғЁеҸӮдёҺжІійҒ“жІ»зҗҶ