“自白诗”通感音乐会:让一切相遇自然发生( 二 )

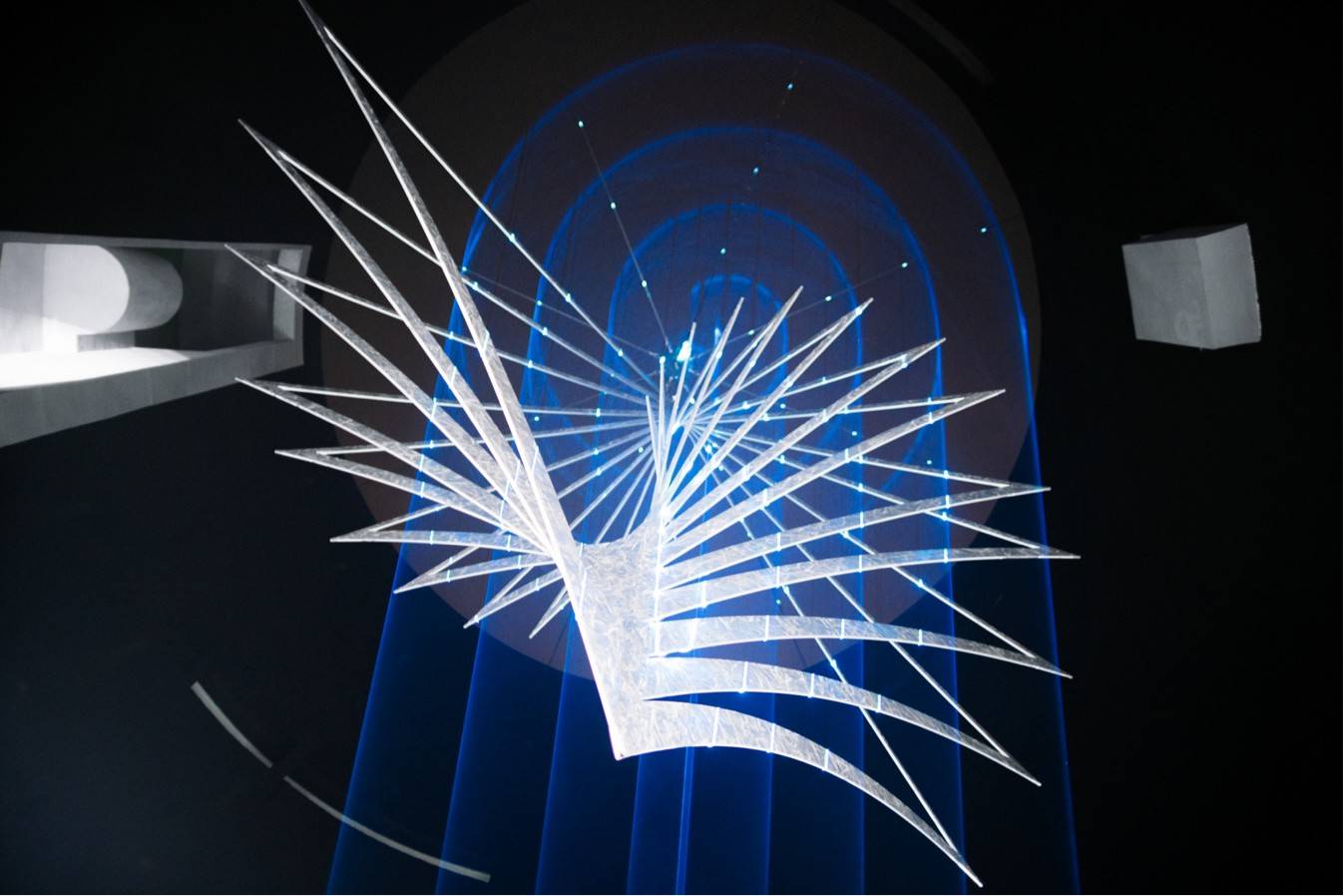

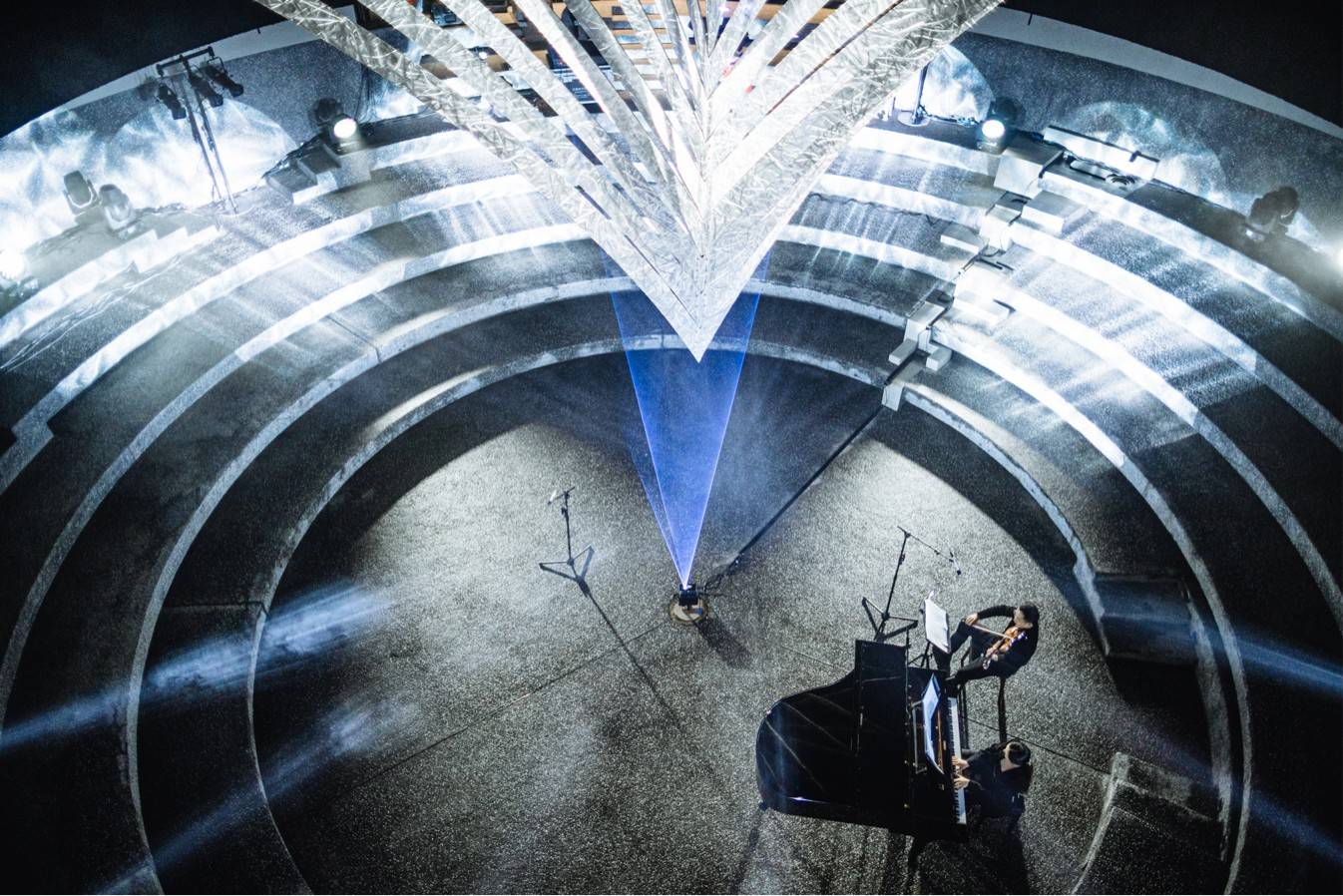

U-Music X BIU有趣的灵魂终将相遇先于这次的“自白诗” , 2020年的跨年夜 , 杨小一和策展人高露共同组建的古典音乐跨界创作团体U-Music(音乐同我特别有关系)就和BIU一起做了一场演出 , “长夜之梦”(Midnight Reveries) 。 那是一个非常“疯”的夜晚 , 音乐演了一夜 , 一秒都未曾间断 , 4位音乐家同时担任吟唱诗人 , 用了五十多种乐器 , 从巴洛克步入古典 , 奔向浪漫 , 走近印象主义 , 又以诗经为序 , 顺着古老的民间小调一路换“景” 。 所有观众睡在美术馆里 , 最后被摇滚唤醒 , 在零下十几度的海边迎接第一缕阳光从海平线升起 。再度牵手 , 源于“长夜之梦”的成功合作 , 更源于两个团队之间的相互认可 。 据说高露有一天站在海边 , 指着一个巨大无比被海风吹得奄扁了的巨型装置 , 幽幽地对杨小一说 , 要做艺术家、策展人 , 首先要懂得材料学、工程学 。 从那个时刻起 , U-Music内部就定下了一个规矩 , 所有抛出来地概念和想象出来的场景、画面 , 都必须亲自跑一遍所有的技术逻辑 。 “有想法一点也不稀奇 , 创意最怕的是只有想法 。 ”杨小一一脸严肃 。 所以 , U-Music和不乏想法、且在意逻辑的BIU , 计划一直一起“疯”下去 。8个月前 , 两个团队开始初步碰撞“自白诗”项目 , 在初期的交流中就花了大量时间彼此学习对方的领域 , 比如U-music会去学习呈现、搭建、细致到每一种设备型号的对比 , 艺术品制作工艺的用料与设计布局 , BIU则勤奋地聆听每一首乐曲 , 查阅学习每个古典音乐相关时期的特点、派别、历史以及相关艺术门类的知识 。 这可能是双方合作达成的第一个共识:“遇到这样的伙伴是非常幸福和兴奋的 。 ” 当然 , 他们也知道 , 在后面的执行阶段 , 还有无数场争执在等着大伙儿 , 可是没有关系 , 争执同样意味着创作的兴奋度 。争执也意味着概念的不断突破和技术的不断革新 。 两组人马最终如愿打破了古典音乐演奏与数字场景营造间的边界 。 BIU的视觉导演Elmo这样描述当晚的演出:“音乐会最核心的部分 , 是我们对音乐家们现场演奏音乐的声频捕捉 , 通过即时算法 , 实现古典音乐的‘可视化’ 。 观众在现场看到的每一个影像 , 都不是提前预设的 , 每一个音乐家的演奏音波、每一个现场瞬间 , 触发的都是‘只当下可有’的生成艺术画面 。 ”BIU和U-Music的音乐家精确配合 , 以‘通感’为技 , 3D Mapping(三维投影)为支点 , 融汇展、演的意识形态和表达手段 , 让不同的感官彼此沟通交错、挪移转换 。 简单来说 , 就是让观众用眼睛聆听旋律 , 用耳朵观看影像 , 用双手触摸乐曲 。

艺术重构 X 未来好玩的才刚刚开始高露与杨小一有着相似的成长轨迹:四岁开始学习小提琴 , 接受科班、专业的古典音乐训练 , 毕业于中央音乐学院 , 实力出众 , 她们原本为自己设定的人生是:做一个傲娇的演奏家 , 直到拉不动琴为止 。 然而有一次 , “当我作为观众在台下听音乐会时 , 才感受到传统古典音乐会可能产生的乏味、距离和隔阂 。 无数次看见如我一般的所谓专业人士在观众席瞌睡 , 只在乐曲结束后送上附和的掌声 。 ”杨小一突然意识到 , 比起所谓的坚守 , 自己更迫切于以一种更具有冒险精神的方式去捍卫古典音乐的尊严 。 而高露 , 在一路奋进攻读完美国旧金山音乐学院音乐演奏专业 , 终于又如儿时所愿再获设计专业学位 , 她发觉音乐与设计竟有如此默契而美妙的联结 , 无论是美术与音乐的关系 , 还是建筑与音乐的关系 , 都令她着迷 , “古典音乐 , 应该有更多视觉化重构的可能!”两人开始为“古典音乐的当代化呈现”奔忙 , 忙到要放下琴 , 站到完全陌生的导演席上 , 甚至随时随地补位电工的工作 。 但 , 这是值得的事 。 她们做舞台剧 , 用沉浸式手法对音乐进行全面演绎 , 找到了一种市场上没有的方式向大众展现古典音乐的魅力;她们组建乐团 , 融合当下新时代元素 , 延伸古典音乐的精神内核 , 被《人民日报》赞为了“古典音乐的翻译官”;她们找到了志同道合的音乐家伙伴 , 还找到了BIU这样的跨界合作团队 , 让古典音乐和新媒体艺术创新而和谐地“通感” 。

说到“通感” , 这应该算是这一次艺术重构的首要手段 。 通感本是写作中的一种修辞手法 , 指在描述客观事物时 , 用形象的语言使感觉转移 , 将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通交错 , 使意象更为活泼新奇 , 它所以也被更直白地叫做“移觉” 。 技术上 , 如上文已提 , BIU为音乐家的现场演绎施与可视化算法 , 即时生成交互影像 , 达成五感的融会贯通 。 谦虚的Elmo并没有强调团队的出色(但事实上是) , 只是非常感性地一遍遍描述当晚观众们的反应 。 他说原本对于观众的接受程度自己是有保留态度的 , 50%的部分做了自己想做的尝试 , 50%的部分考虑了观众的艺术认知 , 但是看到在两个艺术现场观众的高参与度和沉浸其中的反应 , 他很有信心在跨界上走得更远一些 。 他也注意到在捕捉音频实时生成交互影像的那一part , 剧场里发出“哇”的惊叹声 , 可其实多数观众并没有意识到这是多么炫酷的新媒体技术(这也是杨小一与他起争执的一个点 , 杨小一认为黑科技不应该需要二度解释) , 但Elmo确信自己有感受到——观众有感受到音乐与影像是紧密联系的 , 他觉得这就够了——若因这个用视觉通感听觉的独特片刻 , 让对古典音乐近而远之的非专业受众爱上古典音乐 , 已经足够美妙 。程蕴嘉则再一次为“通感”解读出了中国哲学 。 她说:“我们中国人自古以来就有‘善哉乎鼓琴 , 巍巍乎若太山’‘善哉乎鼓琴 , 汤汤乎若流水’这些对于艺术欣赏上通感联想的描述 , 前卫和复古并不冲突 。 ”“唤醒每一种感官 , 让每一个人都参与艺术 , 是我们期待的未来 。 ”她又补充到 。艺术家的敏感往往会会带来两种与世界的亲疏关系 , 多数是隔阂 , 少数是交融 。 高露、杨小一、程蕴嘉和Elmo显然都选择了后者 。 他们愿意用自己的敏感所带来的易于感同身受 , 帮助人们走近艺术、走近彼此 。 他们相信的是 , 没有边界的艺术会走出房间 , 与其他的作品产生交流 。 能够通感的体验也能够打破认知的边界 , 让人们全然沉浸其中 , 用自己有觉知的身体去探索 , 并与他人协同创造出全新的世界 。 通感 , 打通的是艺术和人的感官 , 更是横亘在万事万物中的千山万水 。他们带着“自白诗” , 想让美好的人和事 , 没有隔阂地去相遇 。

推荐阅读

- 中央民族乐团|中央民族乐团举办民乐名家音乐会

- “自白诗”音乐会阿那亚奏响通感艺术现场第一弹

- 杭州市生态环境局|一通感谢电话,要谢的是淳安这支热心做“水文章”的党员服务队

- 李云迪以精湛琴技 倾情献奏光明音乐会