中国最后一位“穿裙子的士”,将在电影院与我们相遇( 三 )

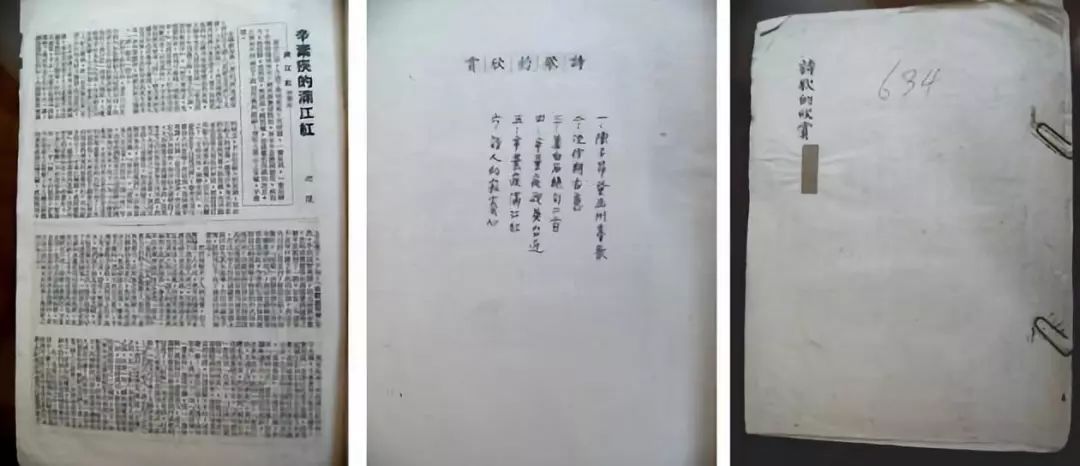

1956年在台北教主日学所谓台湾的“白色恐怖”已成历史名词 , 但在那个年代国民政府败退海岛 , 风声鹤唳 , 侦骑四出 , 对单独逃难来台外省人的思想 , 察问尤密 , 宁枉勿纵 , 受难者数以万计 。连迦陵先生以一从不涉政治的女教师 , 亦不能幸免被怀疑而入狱 , 可见一斑 。 她深受其害 , 岂能无感?曾写过以《转蓬》为题的一首五言律诗:转蓬辞故土 ,离乱断乡根;已叹身无托 ,翻惊祸有门;覆盆天莫问 ,落井世谁援;剩抚怀中女 ,深宵任泪吞 。诗人离乡背井 , 自比无根的蓬草 , 随风飘转 , 与故乡音讯全断 , 不得联系 。 夫妻两人先后被捕 , 已别无栖身之所 。语云“祸福无门” , 但对她而言 , 祸似有门 , 不请自来 。 罩在头上的无妄之灾 , 无语问苍天 , 就像是掉落在井里的人 , 无人拯救 。 眼下独自养育怀中的婴儿 , 只好在深夜里暗自忍泪吞声 。这首在1950年写的诗 , 在那个时代不能也不敢发表 , 直到几十年后 , 台湾解禁后始得出版《迦陵诗词稿》以传世 , 此诗可作史诗读 。

台静农装订的叶嘉莹文稿以迦陵先生的才学 , 若继续在中学教书 , 岂非大材小用?然而当时大学教职僧多粥少 , 更何况曾被戴上“有思想问题”的帽子 , 人人避之若吉 。幸有昔日师长许世瑛与戴君仁两位教授的推荐而入上庠 , 但推荐者并非由于私谊 , 而是深知被推荐者在诗词上的造诣 。 迦陵先生在《许世瑛先生挽诗》中所说:先生怜才偏不弃 ,每向人前多奖异;侥幸题名入上庠 ,揄扬深愧先生意 。虽多谦词 , 确实是“怜才不弃” , 遂得在台湾大学中文系从1954年到1969年执教凡十五年 。事实上 , 迦陵先生除讲解细腻之外 , 就诗词创作的才能而言 , 当年台大中文系的同侪固无出其右者 , 即与老一辈的师长相比 , 亦有过之而无不及 。 中文系台静农主任之看重迦陵先生 , 屡请代写联语 , 即此之故 。今日在大学讲解中国旧诗词者 , 不论国内外 , 同时有此等创作能力者 , 恐绝无仅有 。我在台大求学期间 , 正值迦陵先生执教的十五年之内;今日回顾 , 未能追随学习 , 实属平生一大憾事 。

1965年与台大中文系毕业生合影 。 第一排 , 左六为戴君仁 , 左八为台静农 , 左十为郑骞 , 右二为叶嘉莹 , 右三为许诗英 。漂泊北美迦陵先生不仅为台大中文系的老教授所推重 , 更得到域外汉学家们的赏识 。按美国于二战后 , 凭其丰沛的国力 , 百事齐举 , 在学术领域内 , 将中国研究学院化 , 以中国为主的东亚研究纷纷在重要大学设立 , 如雨后春笋 。及神州变色 , 美国政府需要知己知彼 , 更积极鼓励研究中国 。 故在五六十年代的冷战时期 , 许多美国学者 , 不论老少 , 去不了大陆 , 都来到台湾 , 不是学习汉语 , 就是研究各类有关中国的专题 。研究中国古典诗词者 , 多半会去听迦陵先生的课 , 无论腔正字圆的北京话或深入细密的讲解 , 都会给老外留下深刻的印象 , 她被邀请赴北美讲学是迟早的事 。 邀请最积极的无过于哈佛大学汉学教授海陶玮(James R. Hightower)了 。他在哈佛的东亚文明系主讲中国古典诗词 , 对陶渊明尤感兴趣 , 难怪在访问台北时偶然与迦陵先生聚谈之后 , 就极力邀她去哈佛与他长期合作 。只因迦陵先生已有密歇根大学之约 , 后来又因签证问题 , 不得已接受加拿大大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)之聘 , 翌年就成为终身教授 , 但海教授不肯放弃 , 每年暑假仍请她到哈佛两个月 , 多年不辍 。1968年迦陵先生如约回台执教 , 海教授坚留未果 , 迦陵先生赋诗辞别 , 有云“吝情忽共伤去留 , 论学曾同辩古今” , 海教授译此联为:“Reluctant on impatient, stay or leave, someone’s hurt; We have studied together, debated past and present” 。 “伤去”之人之情 , 译文中更能见之 。海教授的汉语、汉文显然有限 , 理解中华古典诗词也有障碍 , 需要迦陵先生为之讲解疏通 。有此需要的汉学家当然不仅仅海氏一人 , 当年常闻西方汉学家的“壁橱里藏有老中”(hiding a Chinaman in the closet)之说 。海教授找到迦陵先生 , 不肯轻易放过 , 可说颇有眼光;但海教授很公开地与迦陵先生共同研究 , 并极为尊重 , 并没有把她当研究助理看待 , 最后完成英文《中国诗研究》一书 。迦陵先生说:“这本书署名是我跟海先生 , 当然我是非常尊重海先生的 , 所以把海陶玮先生的名字写在前边” , 显然将第一作者礼让给海陶玮 。 我们可以想见 , 除了英文写作之外 , 主要的内容应出自迦陵先生 。不过 , 海先生对迦陵先生确实很好 , 把好几篇她的中文论文译成英文发表 , 帮助她在异国建立学术地位 。十九世纪的传教士理雅阁(James Legge)翻译中国经典 , 几无大谬 , 靠的是王韬的帮助 , 却无王韬的署名 。上世纪李约瑟(Joseph Needham)写多卷本《中国科技史》的前几卷是与王玲合写的 , 却在署名上 , 把王玲当作“研究助理”(with the research assistance of Wang Ling) 。海先生就不一样 , 待迦陵先生如上宾 , 他退休时特别要她接他在哈佛的位置 , 可见迦陵先生在海陶玮教授心目中的分量 。

推荐阅读

- 飞行的小猪|自己身边最招人烦的四类人,尤其是最后一种!

- 苍井空,或者村上春树

- 中国争取释放孟晚舟采取的胁迫外交不会奏效

- 美媒声称:美军U2飞越中国军演区域,中没有战机能拦

- 韩国与中国电子半导体产业的崛起

- 中国电子半导体产业的崛起看日本的衰落

- 全中国自己也感染了新冠肺炎的医护人员总计3387人

- 中国再次大举进口美国玉米大豆,玉米价格怎么走?

- 突发!两名中国籍高校研究人员在美被捕

- 两名中国籍高校研究人员在美被捕,因“窃取机密”