证券市场上的“父爱主义”与“婆婆式监管”

一、证券市场“父爱主义”的根本表现:“厌空型”的监管态度所谓“父爱主义”又称“家长主义” , 该理论主张政府在某些领域为了公民利益可以不顾其意志而限制其自由或自治 。 在经济学上 , 20世纪70年代 , 美国著名经济学家罗纳德•麦金农和爱德华•肖 , 分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中 , 所提出的“金融抑制理论”较好地诠释了这一思想的含义 。 他们认为 , 发展中国家为了实现特定时期的既定经济发展目标 , 在经济发展的过程中往往主动地、有意识地全方位介入金融市场 , 通过人为的干预造成金融市场的利率、汇率等交易价格极度扭曲 。刘鹤副总理在2016年为《21世纪金融监管》一书的中文版序中 , 对我国金融市场改革和监管曾做过一个精辟总结 , 他认为 , “从衡量金融发展的四个维度---深度、效率、可获得性、稳定性来看 , 我国金融业改革开放和监管取得了令人瞩目的成绩 , 但不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出” 。 从历史上看 , “每一次重大的金融危机都意味着政府与市场关系的严重失调 , 每一次金融监管的提升其实在本质上都是针对每一次金融创新所导致的政府与市场关系的重新审视与调整” 。 由此 , 他认为在完善体制的同时 , 也要改革和优化监管机制 , 应该“拒绝监管上的‘父爱主义’” 。 无独有偶 , 在7月7日由中国金融四十人论坛组织的第19期孙冶方悦读会上 , 曾分别担任过中国证监会主席、副主席的肖钢、李剑阁和高西庆又结合中国证券监管的历史再次提到的监管的“父爱主义”及其危害性 。以笔者之见 , “父爱主义”最大的特点在监管实践中体现出了一种“厌空型”的监管态度 , 而且 , 这种“厌空型”的监管态度自我国证券市场诞生之初就紧紧伴随中国证券市场的发展过程 , 由此带来强烈的以政府为主导的强制性变迁发展路径 。 比如早先担心影响场内交易价格而人为设置的流通股与非流通股之分;因为T+0回转交易的“做空”影响而给予的实质禁止;因为担心对二级市场的冲击而对于首次公开发行的缓缓停停(由此还一度形成 “股市堰塞湖” , 以及业界有关“5·1劳动节”“6·1儿童节”等对于极低过会率现象的戏称);还有那些对于上市公司大股东减持的零零种种限制 。 这些监管政策无非就是向市场传达了希望“慢牛”的监管意图 。 但问题在于 , 不管“慢牛”抑或“快牛” , 监管层还是希望股市能够“节节高升” , 似乎实现股市收益的“雨露均沾”才能完成国家和人民所给予的“厚望” 。

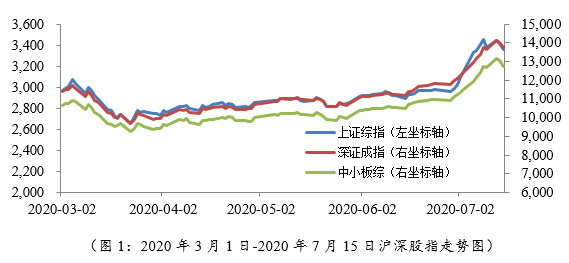

二、“父爱主义”的市场角力:由“民意”所裹挟的“婆婆式”监管制度变迁具有建立新偏好的目的 。 一组制度能够影响市场和合作制度的发展 , 它又会反过来影响不同群体获取政治权力及改变游戏规则的能力 。 制度对权利的设定与偏好会对市场参与者的成本产生影响并间接影响市场参与者的行为决定 , 监管的预期结果将反映在投资者和企业利益集团对监管过程的参与性 , 并最终影响到企业与投资者之间、投资者和投资者之间的市场均衡结果 。 就监管的意义而言 , 制度的选择并不在于制度对理想形式的遵从 , 而是能在充分考虑市场主体预期及反应的情况下设计、安排制度规则 , 最终实现制度的充分有效 。但是 , 在“选择权利就是选择利益”的背景下 , 利益集团间的讨价还价是管制程序和制度的一种普遍特征 。 由此 , 证券市场监管制度的设计与选择 , 从来必须关注两个变量:第一个变量来自于既得利益集团的威胁 , 由于既得利益集团已经从现有制度中获得利益 , 是变革的阻力 , 即使这种制度变革有助于整体社会(大众)的利益 , 仍会遭到极大的阻力;第二个变量来自于以为机制变革会损害自己利益的庞大的弱势群体的威胁 。通常情形下 , 我们认为弱势群体应该是支持改革的群体 , 而事实上 , 弱势群体可能由于知识、经验及力量的弱势 , 在面对制度变革的选择不具备影响力的情况下 , 只有以抗议、影响社会稳定等方式维持原有其已认知的制度方式 , 阻碍制度向更为有效的方面变革 。 这两种变量所存在的人群看似彼此地位极其悬殊 , 可是他们如果在反对市场体制的问题上结成联盟 , 就会发挥巨大的影响力 , 促使政府对市场采取干预行动 。 而这种行动表面上打着改进市场缺陷的招牌 , 实际上却妨碍市场的有效运作 。在此背景下 , 被民意所裹挟的“父爱主义”监管就带有深厚的“婆婆式”监管特点 , 体现为证券市场主管机关对证券市场事无巨细的“关心” , 其最终的落脚点 , 就是对于“中国股市监管就是在坚持依法监管的同时 , 要求保护中小投资者利益 , 注意维护市场的稳定 。 如果事情已经影响到市场稳定 , 监管部门不有所作为就背离了监管的初衷 。 采取合规合法的手段维护市场稳定 , 这既合乎情理 , 又合乎监管规则 。 这在国外也是不鲜见的 , 是各方都能够接受的”的立场 。在此立论上所呈现的证券监管的“父爱主义”并不鲜见:前有证券市场设立之初的“四不政策”救市(1994年) , 其中还曾有过“5·19”救市(1999年)和连环救市方案(2008年) , 最近的一次就是相信广大股民至今仍记忆深刻的2015年大救市 。 这些包括从发行上市、证券交易、基金发行、市场准入、券商整治在内的一系列的“从生到死”的监管 , 也就造就了被学界所诟病的“以指数为驱动”的监管表现 。进一步而言 , 这种“婆婆式”的监管 , 在某种程度上一度意味着一种为取悦上级而进行的“行政邀功型”监管 , 而非以保证交易公平、合理和稳定而进行的“保障公平型”监管 , 这反而促成了众多投资者眼中我国的证券市场那种“天然且持续的‘政策市’”的决策思维 。 由此导致的后果 , 就是原本在买方与卖方(包括发行人)双方自行博弈的市场决策过程中会不知不觉地把“政策因素”作为博弈的变量考虑进去 。而相似地 , 监管部门在做重大监管决策时 , 也往往把对于市场指数波动的影响因素考虑在内 , 由此产生了监管者既在场下当“裁判员”也会上场当“运动员”的“发行人-投资者-监管机构”三方博弈格局 , 甚至出现市场力量通过集中抛售方式改变监管决定的反作用力(比如先前的印花税、国有股减持、暂停IPO和大股东减持) 。 从这个意义上 , 这应该也就是孙冶方悦读会上高西庆教授所提及的“这么多年看下来 , 没有哪个市场上监管者的监管能力 , 投资者跟监管者的博弈能力有中国市场这么厉害的”的一个主要表现 。三、“父爱主义”的改变愿景:监管中立的理想远景我国的证券监管机构面临着太多的非市场因素的利益冲突 , 包括诸如保持政治立场正确、舆论引导、社会稳定等政治性任务与功能 , 甚至监管政策的选择还可能牵扯到政治升迁等个人利益 , 这些政治性任务与功能的存在从各种程度上限制了监管者所应独立进行的监管安排与政策实施 , 由此形成证券监管制度更加货币于政治目标而非市场目标的监管倾向 。 虽无证据证明在此等利益冲突下服从于政治目标的监管政策并非必然不具备有效性 , 但从整体而言 , “只要存在利益冲突 , 就不可能从总体上说一种制度是否有效果(有效率) , 抽象的效率并不是一个令人的绩效变量” 。本文并非否定市场主体以外的政府或立法机关对证券市场的监管作用 , 因为证券监管之所以存在的原因是基于证券市场内部性监管存在自我约束的强制性与保护力度不足的问题 , 由此产生市场博弈的自我约束如果没有借助国家工具作为保障 , 只是单纯依靠市场自律所形成的自我管理机制不可能得到长久的维持 , 最终证券市场也不可能实现真正的公平博弈 。此时 , 以国家立法与行政监管的方式将市场自我监管规则及自律措施固定为可受法律保护的、具有强制约束力的规则就显得极为必要 , 它体现的是国家对市场自我监管的后援支持 , 是对市场本身监管需求的延伸、保护与补充 。但对此也必须清醒地认识到 , 证券监管的存在并不是因为市场本身监管无效用或证券监管是对博弈行为进行规制的“灵丹妙药” 。 在监管与市场之间 , 证券监管的“监管中性”就显得非常重要 。监管中性与监管中立不同:监管中立主要涉及在不同国家的政治体制项下 , 每个国家各自有着适用于其自身需求的政治组织结构 , 每个不同的政治结构都有其特定的历史背景和意义 , 因此监管机构是否在组织架构上的独立性取决于监管机构所在国的政治体制安排和传统;但“监管中性”并不是“监管中立” , 其并不是追求金融监管机关在政治体系内的“独立性”目标 。借用亚太经合组织(OECD)在其《竞争中性:维持国有与私人企业公平竞争的环境》报告中有关“竞争中性”的引鉴 , 本文中的“监管中性” , 是仅指证券监管机关在从事证券监管的活动中应以所监管的直接融资工具的性质及其风险防范为根本出发点 , 在进行监管制度的选择与实施中 , 避免监管者本身政治目标与市场目标、监管者内部团体利益与市场参与者、上层建筑政治需要与市场需要的冲突 , 避免一切可能引起监管利益冲突的干预行为 。因此 , 就一个理想型的证券监管框架而言 , 首先必须在监管理念中意识到政府对博弈过程监管所具有的间接性特点 , 将“服从式监管”转变为“服务型监管” , 将证券监管转变为一种为保护市场运行的纠错式与保障式的后援式监管:政府监管的纠错意义 , 在于纠正市场博弈规则的不公平性与不公正性;政府监管的保障意义 , 在于对公平与公正规则的保护 。在“服务型”监管理念下 , 作为外部性监管的政府监管的目的并不是要防止市场风险(因为市场风险控制本身是市场主体的事) , 而是要保障市场主体在零和博弈过程中的公平性 。 政府监管保护的 , 是零和博弈过程的公平而非保证零和博弈结果的公平 。 政府只是以“最后保障人”的身份来保障市场主体在为实现博弈公平过程中进行自我监管所面临的约束力与强制性不足的问题 , 政府对市场主体博弈损失不承担担保的义务 。因此 , 在从服从式监管向服务性监管的过程中 , 无论是政府也好 , 证券市场主管机关也好 , 都必须学会置身于市场之外 , 学会尊重市场自身博弈规律所确定的市场规则 。 政府监管不应对市场本身既有或可能出现的博弈规则作出过度的干预或调整 , 政府更不应该主导或设定市场博弈规则的产生与形成 , 不能取代市场本身监管的优势与自我约束的需要 , 更不能替代市场监管成为凌驾于市场之上的主导监管 。中国有句成语“父爱如山” , 但过度的父爱却可能使得子女在成长的道路上“步履蹒跚” , 成为永远长不大的“巨人” 。 同样地 , 证券市场上事无巨细的“婆婆式监管”只会使得市场对于“父亲”的依赖越来越重 , 长此以往难免会与早前坚定的市场化改革的要求渐行渐远 。 总而言之 , 在“父爱主义”和“婆婆式监管”的理念下 , 中国证券市场的改革与发展仍弯多道远 , 且行且珍惜 。(作者郑彧为华东政法大学国际金融法律学院教授 , 法学博士)本文来自澎湃新闻

推荐阅读

- 职场|职场中的4个潜规则 没人给你说 但非常重要

- 青年|职场上和小人相处,记住三个规矩,决定你们的关系是好是坏

- 青年|那些在职场上混得风生水起的人,就赢在这七点

- 河南一考生高考考场上撕毁其他 2 名考生答题卡

- 考生考场上撕毁其他2名考生答题卡 校长:已妥善处置

- 宿松|宿松一名高考生坐澡盆进考场上了热搜

- 肖钢:监管者应丢掉父爱主义不要总觉得孩子没长大

- 职场|职场上,领导不给你加薪,你只能默默承受?懂得这3步加薪才有望

- 王守信|80年代我国最大贪污犯:庭审现场上蹿下跳拒不认罪,最终被枪决

- 娱乐大爆料|职场上,要想拥有好的人脉,切记2个常见思维误区,越早明白越好

![[人民前线]侦察兵里当尖兵!,00后上等兵](https://imgcdn.toutiaoyule.com/20200502/20200502161114462652a_t.jpeg)