еңәеҗҲ|вҖңжёёзҡҮеҹҺвҖқдәӢиҖғвҖ”вҖ”еҜ№е…ғд»ЈдёҖдёӘжј”еү§еңәеҗҲзҡ„иҖғеҜҹ( еӣӣ )

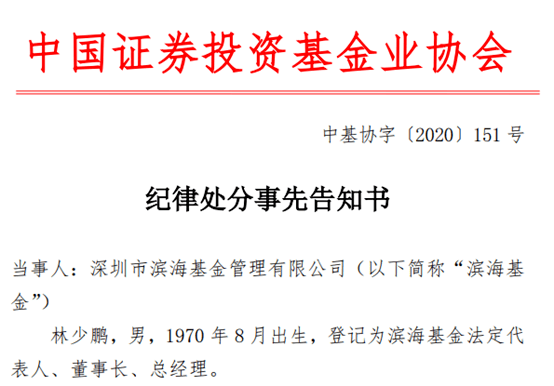

гҖҠе…ғеҸІВ·зӨјд№җеҝ—гҖӢзҡ„д№җйҳҹйғЁеҲҶиҪҪжңүдёҖз§ҚйҳҹиҲһеҗҚжӣ°вҖңиҜҙжі•йҳҹвҖқпјҡ

еј•йҳҹзӨје®ҳд№җе·ҘеӨ§д№җеҶ жңҚпјҢ并еҗҢд№җйҹізҺӢйҳҹгҖӮж¬ЎдәҢйҳҹпјҢеҰҮеҘіеҚҒдәәпјҢеҶ еғ§дјҪеёҪпјҢжңҚзҙ«зҰ…иЎЈпјҢзҡӮз»ҰгҖӮж¬ЎеҰҮеҘідёҖдәәпјҢжңҚйҢҰиўҲиЈҹпјҢдҪҷеҰӮеүҚпјҢжҢҒж•°зҸ пјҢиҝӣиҮіеҫЎеүҚпјҢеҢ—еҗ‘з«Ӣе®ҡпјҢд№җжӯўпјҢеҝөиҮҙиҜӯжҜ•пјҢд№җдҪңпјҢеҘҸгҖҠй•ҝжҳҘжҹігҖӢд№ӢжӣІгҖӮж¬ЎдёүйҳҹпјҢз”·еӯҗдёүдәәпјҢеҶ гҖҒжңҚгҖҒиҲһи№Ҳ并еҗҢд№җйҹізҺӢйҳҹгҖӮж¬ЎеӣӣйҳҹпјҢз”·еӯҗдёҖдәәпјҢеҶ йҡҗеЈ«еҶ пјҢжңҚзҷҪзәұйҒ“иўҚпјҢзҡӮз»ҰпјҢжү§йәҲжӢӮпјӣд»ҺиҖ…дәҢдәәпјҢеҶ й»„еҢ…е·ҫпјҢжңҚйҢҰз»ЈиЎЈпјҢжү§д»Өеӯ—ж——гҖӮж¬Ўдә”йҳҹпјҢз”·еӯҗдә”дәәпјҢеҶ йҮ‘еҶ пјҢжҠ«йҮ‘з”ІпјҢй”ҰиўҚпјҢжү§жҲҹпјҢеҗҢеүҚйҳҹиҖҢиҝӣпјҢеҢ—еҗ‘з«ӢгҖӮж¬Ўе…ӯйҳҹпјҢз”·еӯҗдә”дәәпјҢдёәйҮ‘зҝ…йӣ•д№ӢеғҸпјҢиҲһи№ҲиҖҢиҝӣпјҢд№җжӯўгҖӮж¬ЎдёғйҳҹпјҢд№җе·ҘеҚҒжңүе…ӯдәәпјҢеҶ дә”зҰҸеҶ пјҢжңҚйҢҰз»ЈиЎЈпјҢйҫҷз¬ӣе…ӯгҖҒи§ұзҜҘе…ӯгҖҒжқ–йј“еӣӣпјҢдёҺеүҚеӨ§д№җеҗҲеҘҸгҖҠйҮ‘еӯ—иҘҝз•Әз»ҸгҖӢд№ӢжӣІгҖӮж¬Ўе…«йҳҹпјҢеҰҮеҘідәҢеҚҒдәәпјҢеҶ зҸ еӯҗиҸ©иҗЁеҶ пјҢжңҚй”ҖйҮ‘й»„иЎЈпјҢз“”зҸһпјҢдҪ©з»¶пјҢжү§йҮ‘жө®еӣҫгҖҒзҷҪдјһзӣ–пјҢиҲһе”ұеүҚжӣІпјҢдёҺд№җеЈ°зӣёе’ҢиҝӣпјҢиҮіеҫЎеүҚеҲҶдёәдә”йҮҚпјҢйҮҚеӣӣдәәпјҢжӣІз»ҲпјҢеҶҚиө·пјҢдёҺеҗҺйҳҹзӣёе’ҢгҖӮж¬Ўд№қйҳҹпјҢеҰҮеҘідәҢеҚҒдәәпјҢеҶ йҮ‘зҝ иҸ©иҗЁеҶ пјҢжңҚй”ҖйҮ‘зәўиЎЈпјҢжү§е®қзӣ–пјҢиҲһе”ұдёҺеүҚйҳҹзӣёе’ҢгҖӮж¬ЎеҚҒйҳҹпјҢеҰҮеҘіе…«дәәпјҢеҶ йқ’иһәй«»еҶ пјҢжңҚзҷҪй”ҖйҮ‘иЎЈпјҢжү§йҮ‘иҺІиҠұпјӣж¬Ўз”·еӯҗе…«дәәпјҢжҠ«йҮ‘з”ІпјҢдёәе…«йҮ‘еҲҡеғҸпјӣж¬ЎдёҖдәәпјҢдёәж–Үж®ҠеғҸпјҢжү§еҰӮж„ҸпјӣдёҖдәәдёәжҷ®иҙӨеғҸпјҢжү§иҘҝз•ӘиҺІиҠұпјӣдёҖдәәдёәеҰӮжқҘеғҸгҖӮйҪҗиҲһе”ұеүҚжӣІдёҖйҳ•пјҢд№җжӯўгҖӮж¬ЎеҰҮеҘідёүдәәжӯҢгҖҠж–°ж°ҙд»ӨгҖӢгҖҒгҖҠжІҪзҫҺй…’гҖӢгҖҒгҖҠеӨӘе№ід»ӨгҖӢд№ӢжӣІпјҢз»ҲеҝөеҸЈеҸ·жҜ•пјҢиҲһе”ұзӣёе’ҢпјҢд»Ҙж¬ЎиҖҢеҮәгҖӮ

гҖҠзӨјд№җеҝ—гҖӢжүҖиҪҪдёҺд№Ӣ并еҲ—зҡ„иҝҳжңүд№җйҹізҺӢйҳҹгҖҒеҜҝжҳҹйҳҹгҖҒзӨјд№җйҳҹпјҢиҝҷдёүз§ҚйҳҹиҲһжҳҺ确规е®ҡиЎЁжј”еңәеҗҲпјҢеҲҶеҲ«ж–Ҫд№ӢдәҺе…ғж—ҰгҖҒеӨ©еҜҝиҠӮгҖҒжңқдјҡгҖӮдҪҶиҜҙжі•йҳҹеҚҙжІЎжңүиЎЁжј”еңәеҗҲзҡ„иҜҙжҳҺгҖӮд»ҺеҶ…е®№зңӢпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„иүІеҪ©еҫҲжө“пјҢеҸӮеҠ зҡ„д№қйҳҹд№җдәәдёӯпјҢеҸӘжңү第еӣӣйҳҹдёҺйҒ“ж•ҷжңүе…іпјҢе…¶д»–йғҪдёҺи—Ҹдј дҪӣж•ҷжңүе…ігҖӮеңЁз¬¬е…«йҳҹдёӯиҝҳеј•дәәжіЁзӣ®ең°еҮәзҺ°зҷҪдјһзӣ–гҖӮдҪҶд»ҺиЎЁжј”еҪўејҸдёҠзңӢпјҢиҜҙжі•йҳҹзҡ„йҳҹиҲһдёҺе…¶д»–йҳҹиҲһдёҖж ·пјҢжҳҜдёҖз§ҚиҮӘжқҘзӣёдј зҡ„еӨ§жӣІйҳҹиҲһпјҢеұһдәҺзӨјд№җйӣ…д№җзҡ„иҢғз•ҙпјҢиҝҳз®—дёҚдёҠжқӮеү§гҖӮдҪҶйҡҸзқҖи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҡ„дј е…ҘпјҢжқӮеү§дёӯж—©е°ұеҮәзҺ°дәҶжңүе…іеҜҶж•ҷзҡ„еҶ…е®№пјҡ

иҮіе…ғеҚҒе…«е№ҙеҚҒдёҖжңҲеҫЎеҸІеҸ°жүҝеҘүдёӯд№ҰзңҒеҲӨжңӯд»ҳжҚ®е®ЈеҫҪйҷўе‘ҲпјҢжҸҗзӮ№ж•ҷеқҠеҸёз”іе…іпјҢе…«жңҲе»ҝдә”ж—Ҙжңүе…«е“ҘеҘүеҫЎз§ғзғҲеҘүеҫЎдј еҘүеңЈж—ЁйҒ“дёҺе°ҸжқҺпјҢд»ҠеҗҺдёҚжӢЈз”ҡд№ҲдәәеҚҒе…ӯеӨ©йӯ”дј‘е”ұиҖ…пјҢжқӮеү§йҮҢдј‘еҒҡиҖ…пјҢдј‘еҗ№еј№иҖ…пјҢеӣӣеӨ©зҺӢдј‘иЈ…жү®иҖ…пјҢйӘ·й«…еӨҙдј‘з©ҝжҲҙиҖ…пјҢеҰӮжңүиҝқзҠҜпјҢиҰҒзҪӘиҝҮиҖ…пјҢй’ҰжӯӨгҖӮ

иҝҷиҜҙжҳҺпјҢиҮіиҝҹеңЁиҮіе…ғеҚҒе…«е№ҙеүҚпјҢж•ҷеқҠеҸёзҡ„д№җдәәе·Із»ҸеңЁжҺ’жј”еҗ«жңүеҚҒе…ӯеӨ©йӯ”гҖҒеӣӣеӨ©зҺӢд»ҘеҸҠйӘ·й«… еӨҙеҪўиұЎзӯүеҶ…е®№зҡ„еү§зӣ®гҖӮиҝҷдәӣеҶ…е®№жҳҺжҳҫжҳҜжқҘиҮӘеҜҶе®—гҖӮ

жҳҫ然пјҢиҮіе°‘еңЁиҮіе…ғеҚҒе…«е№ҙеүҚпјҢиҝҷдәӣжқӮеү§еү§зӣ®еҮәзҺ°еңЁжёёзҡҮеҹҺзҡ„жҙ»еҠЁдёӯжҳҜдёҚдјҡд»Өдәәж„ҹеҲ°ж„ҸеӨ–зҡ„гҖӮ

е…ғд»Јзҡ„жёёзҡҮеҹҺе…·жңүдёӨдёӘжҳҺжҳҫзҡ„зү№зӮ№пјҢдёҖжҳҜжҠ¬зҘһжёёиЎҢпјҢдәҢжҳҜдјҙйҡҸжј”еү§жҙ»еҠЁгҖӮеӨ§йғҪжёёзҡҮеҹҺжүҖжҠ¬дҪӣеғҸеқӣйқўиҫҫ360еә§д№ӢеӨҡпјҢиҝҳжңүеј•дәәжіЁзӣ®зҡ„зҷҪдјһзӣ–гҖӮзҷҪдјһзӣ–гҖҒеёқеқҗгҖҒдёҮеІҒзүҢзӯүе…¶е®һиұЎеҫҒзқҖе·Із»ҸзҘһеҢ–зҡ„дё–дҝ—жқғеҠӣпјҢж•…иҖҢд№ҹеұһдәҺзҘһеғҸзҡ„дёҖз§ҚгҖӮ

жёёзҡҮеҹҺзҡ„дёҠиҝ°дёӨдёӘзү№еҫҒжқҘиҮӘжұүең°зҘҲзҘһиөӣзӨҫзҡ„дј з»ҹгҖӮеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢжёёзҡҮеҹҺзҡ„йҳҹдјҚдёӯйҷӨдәҶдҪӣеғҸеӨ–пјҢиҝҳжңүе…ізҫҪзҘһеғҸпјҢе……ж»Ўи—Ҹдј дҪӣж•ҷиүІеҪ©зҡ„зҷҪдјһзӣ–гҖҒдҪӣеғҸеқӣйқўе’Ңжұүең°е…іе…¬еғҸе…ұеӨ„дёҖйҳҹпјҢиҷҪ然еңЁжҲ‘们еҗҺдәәзңӢжқҘжҳҜеҘҮзү№зҡ„дёҖ幕пјҢдҪҶеҚҙйўҮдёәз¬ҰеҗҲе…ғжңқз»ҹжІ»иҖ…еҜ№еҗ„з§Қе®—ж•ҷ兼容并еҢ…зҡ„жҖҒеәҰпјҢд»ҘеҸҠз”ұжӯӨеёҰжқҘзҡ„дёҖз§Қж–ҮеҢ–еӨҡе…ғзҡ„зҺ°иұЎгҖӮ

е…ғд»ЈзӨјеҲ¶еӨҡзі…жқӮи’ҷгҖҒжұүгҖҒи—ҸзӯүеӨҡз§Қеӣ зҙ пјҢжёёзҡҮеҹҺеҸҜдёәжҳҫдҫӢгҖӮд»ҺвҖңеӣҪеёҲвҖқи§’еәҰзңӢжёёзҡҮеҹҺжҳҜдёҖеңәдҪӣдәӢпјҢиҖҢеңЁжұүең°зҷҫ姓зңӢпјҢеҲҷжҳҜдёҖеңәз”ұжңқе»·з»„з»Үзҡ„зҡҮ家зҘҲиөӣжҙ»еҠЁгҖӮзҘҲиөӣжҙ»еҠЁеңЁе®ӢйҮ‘е·ІйўҮдёәжҙ»и·ғпјҢи’ҷеҸӨдәәе…Ҙдё»дёӯеҺҹеҗҺпјҢе®—ж•ҷеҠҝеҠӣеҫ—еҲ°з©әеүҚеҸ‘еұ•пјҢе®ҳж–№е’Ңж°‘й—ҙзҡ„еҗ„з§Қе®—ж•ҷжҙ»еҠЁеӢғе…ҙпјҢжёёзҡҮеҹҺжӯЈжҳҜеңЁиҝҷж ·зҡ„иғҢжҷҜдёӢеҮәзҺ°гҖӮеңЁжёёзҡҮеҹҺиғҢеҗҺпјҢжҳҜеҗ„зұ»и§„жЁЎдёҚзӯүзҘҲиөӣжҙ»еҠЁзҡ„е№ҝжіӣзӣӣиЎҢгҖӮйҡҸзқҖе…ғжңқзҡ„зҒӯдәЎпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨұеҺ»зӢ¬е°Ҡең°дҪҚпјҢжёёзҡҮеҹҺзӯүдҪңдёәејӮж°‘ж—ҸејӮж–ҮеҢ–зҡ„вҖңеүҚжңқж•…дәӢвҖқпјҢеҫҲеҝ«еңЁеҗҺдәәзҡ„и®°еҝҶдёӯж¶ҲеӨұпјҢе®ғеҜ№жқӮеү§зҡ„еҪұе“ҚйҡЁд№Ӣзғҹж¶Ҳеҗһж•ЈгҖӮеҸӘжңүеңЁеҺҶеҸІзҡ„ж®Ӣз« ж–ӯз®ҖдёӯпјҢжҲ‘们жүҚеҸҜд»ҘдҫқзЁҖзңӢи§Ғе®ғжӣҫз»ҸжңүиҝҮзҡ„ејӮж ·зҡ„иүІеҪ©гҖӮдҪҶд»ҘжёёзҡҮеҹҺдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҗ„з§Қе®—ж•ҷжҙ»еҠЁпјҢдҪңдёәе…ғд»ЈжҲҸеү§зҡ„йҮҚиҰҒжј”еҮәеңәеҗҲпјҢдёҺе…ғд»ЈжҲҸеү§зҡ„еӢғе…ҙд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»д»ҚеҖјеҫ—ж·ұе…ҘжҺўи®ЁгҖӮиҝҷжҲ–и®ёжҳҜжҲ‘们д»ҠеӨ©жҺўз©¶жёёзҡҮеҹҺдҪңдёәдёҖдёӘжј”еү§еңәеҗҲзҡ„ж„Ҹд№үжүҖеңЁгҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- еҸӨд»ЈзӨҫдәӨдёӯпјҢдёҚеҗҢиә«д»ҪеңәеҗҲеә”иҜҘеҰӮдҪ•иЎҢзӨјгҖҒиҝҳзӨјпјҹ

- иғЎжӯҢеҪ“дј—иҜҙиҮӘе·ұи„ёзҡ®еҺҡпјҡдёҚеңЁе…¬е…ұеңәеҗҲи®©дәәйҡҫе ӘпјҢжҳҜдёҖз§Қж•ҷе…»

- е®Ӣжңқиә«д»ҪжңҖй«ҳзҡ„зҠ¶е…ғпјҢеҮӯжң¬дәӢиҖғдёӯпјҢдёәдҪ•еҚҙиў«йҷҚдёә第дәҢеҗҚ

- и®ҫи®ЎеёҲеҠідјҰж–ҜВ·и®ёиЎЈжңҚеҸӘеҲҶеңәеҗҲпјҢдёҚеҲҶеӯЈиҠӮ

- гҖҠзӢёзҢ«жҚўеӨӘеӯҗгҖӢеҸІдәӢиҖғ

- йҪҗеӣҪ|еӯ”еӯҗеҲ—еёӯеӨ–дәӨеңәеҗҲпјҢеӯҗиҙЎзңӢдәҶдёҖзңјпјҢж–ӯиЁҖпјҡеҸ°дёҠзҡ„дёӨдҪҚеӣҪеҗӣйғҪжҙ»дёҚй•ҝ

- и’Ӣд»Ӣзҹі|вҖңеҳІи®ҪиҫҫдәәвҖқйІҒиҝ…пјҢдёәдҪ•д»ҺжңӘеңЁе…¬ејҖеңәеҗҲйӘӮиҝҮи’Ӣд»Ӣзҹіпјҹ

- еҗүеүҢйғЁ|еә·е»әеӣҪпјҡйҒ“е…үгҖҠй’ңйҮҺеҺҝеҝ—В·йҮ‘зҹігҖӢжүҖиҪҪи’ҷе…ғејҳеҗүеүҢйғЁеҸІдәӢиҖғ

- еңәеҗҲ|еҸӨиЈ…еү§дәәзү©еҸ‘й«»йӮЈд№Ҳй«ҳпјҢеҸӨдәәзңҹжңүйӮЈд№ҲеӨҡеӨҙеҸ‘пјҹе…¶е®һеҸӨдәәд№ҹдјҡз”ЁеҒҮеҸ‘

- з–ҫдәәеҗҲе”ұ|дҪ зӣёдҝЎжӯҢе”ұиғҪж”№еҸҳе‘Ҫиҝҗеҗ—пјҹи·Ёи¶ҠйҡңзўҚпјҢд»ҺиҝҷеңәеҗҲе”ұејҖе§ӢпјҒ

![дәәж°‘зҪ‘|[зҪ‘иҝһдёӯеӣҪ]д№Ўйҹіе”ұж–°йЈҺгҖҒе®ҡзәҰйҷӨйҷӢд№ пјҢж–ҮжҳҺе®һи·өжңҖеҗҺ"дёҖе…¬йҮҢ"йҖҡдәҶ](https://mz.eastday.com/18403767.jpg)