ж–Үдәә|вҖңзӣёиҪ»вҖқиҝҳжҳҜвҖңзӣёйҮҚвҖқпјҹвҖңйӯҸжҷӢйЈҺжөҒвҖқзҡ„йӯҸжҷӢж—¶жңҹж–ҮдәәзӣёеӨ„д№ӢйҒ“еҲҶжһҗ( дәҢ )

дёүгҖҒзӣёдә’ж…°и—үзҡ„дәәж–ҮйңҖиҰҒ пјҢ ж–ҮдәәвҖңзӣёйҮҚвҖқеҫ—д»ҘжҠұеӣўеҸ–жҡ– гҖӮ

еҪ“ж—¶еӨҡж•°ж–ҮдәәйғҪжңүзқҖзҺ°д»ЈзӨҫдјҡйҮҢжүҖи°“зҡ„вҖңеҝғзҗҶз—…вҖқ пјҢ з—…еӣ еҗ„дёҚзӣёеҗҢ гҖӮ

1гҖҒж–ҮдәәжңүеҜ№з”ҹе‘Ҫжҳ“йҖқзҡ„з„Ұиҷ‘ж„ҹ гҖӮеёқзҺӢжңқд»Јжӣҙжӣҝ пјҢ жҲҳд№ұдёҚж–ӯ пјҢ иә«еӨ„иҝҷж ·ж—¶д»ЈзҺҜеўғдёӢзҡ„ж–Үдәә пјҢ ж„ҹеҲ°дәәе‘ҪеҚұжө… гҖӮ

2гҖҒж–ҮдәәжңүеҜ№д»•йҖ”иҝ·иҢ«зҡ„еҪ·еҫЁж„ҹ гҖӮйӯҸжҷӢж—¶д»Ј пјҢ е®һиЎҢдәҶдёҘж јзҡ„й—ЁйҳҖеҲ¶еәҰ пјҢ вҖңд№қе“ҒдёӯжӯЈеҲ¶вҖқдёәж ёеҝғзҡ„дәәжүҚйҖүжӢ”еҲ¶еәҰ пјҢ иҝҷж ·зҡ„еҲ¶еәҰдҪ“зі»и®©еҪ“ж—¶и®ёеӨҡжңүзңҹжүҚе®һеӯҰ пјҢ дҪҶеҮәиә«еҜ’й—Ёзҡ„ж–Үдәә们 пјҢ жІЎжңүдәҶеҸ‘еұ•з©әй—ҙ пјҢ жұӮеҸ–е®ҳиҒҢж— й—Ё гҖӮж–ҮдәәеңЁеҮәд»•е’Ңе…Ҙд»•зҡ„зҹӣзӣҫдёӯ пјҢ жҖқиҷ‘иҝҮеӨҡ пјҢ йҖ жҲҗдәҶз„Ұиҷ‘гҖҒеҪ·еҫЁ гҖӮ

жңүдәәйҖүжӢ©дәҶиҝңзҰ»ж”ҝжІ» пјҢ еҸҳжҲҗзәҜзІ№зҡ„дәәж–ҮзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗ пјҢ дҪҶж„ҹеҲ°йғҒз§ҜзқҖзҡ„еӯӨзӢ¬ж„ҹд№…д№…дёҚиғҪж•ЈеҺ» гҖӮжңүдәәжғійҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„жүҚеӯҰеҜ№еҪ“ж—¶дёҚеҗҲзҗҶзҡ„зӨҫдјҡзҺ°иұЎдёҺж”ҝжІ»еұҖеҠҝеҸ‘еЈ° пјҢ дҪҶеҸҲдёҚжғіеңЁиҝӣиЁҖдёӯ пјҢ иЎЁзҺ°еҮәиҮӘе·ұеҜ№д»•йҖ”зҡ„е…ҙи¶Ј пјҢ д»ҺиҖҢз ҙеқҸдәҶиҮӘиә«жҪҮжҙ’дёҚзҫҒзҡ„зӨҫдјҡеҪўиұЎ пјҢ иҖҢж„ҹеҲ°иӢҰй—·дёҚе·І гҖӮжңүдәә委иә«еҠ е…Ҙе®ҳеғҡйҳ¶зә§ пјҢ еҺӢжҠ‘иҮӘе·ұзҡ„дёӘжҖ§ пјҢ иҖҢж„ҹеҲ°з—ӣиӢҰдёҚе Ә гҖӮ

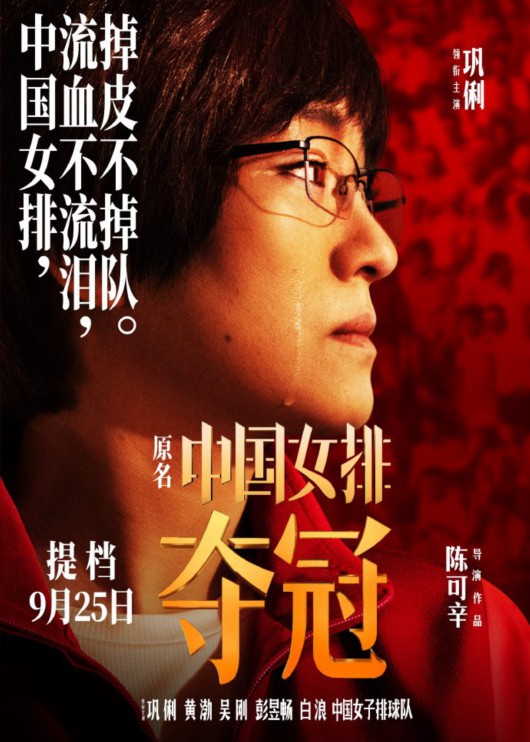

ж–Үз« еӣҫзүҮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

3гҖҒж–ҮдәәжңүеҜ№зҺ°е®һдёҚж»Ўзҡ„еҺҢдё–ж„ҹ гҖӮеҪ“ж—¶зҡ„з”ҹеӯҳзҠ¶жҖҒ пјҢ и®©ж–Үдәәж„ҹи§үеҫҲжӮІеү§ гҖӮдё–жҖҒеҸҳе№»дёҚе®ҡ пјҢ жғіиҰҒдёҺиҮӘе·ұж„ҹеҲ°дёҚж»Ўзҡ„дё–жҖҒжҠ—иЎЎ пјҢ дҪҶеҸҲйҡҫд»ҘжҠ—иЎЎ пјҢ еҝғйҮҢеҸ—еҲ°жҠҳзЈЁ пјҢ дәәж„ҹеҲ°еӨҮеҸ—з…ҺзҶ¬ гҖӮ

ж–Үдәәзҡ„еҝғзҗҶз—…жҖҒгҖҒз—…еӣ дёҚеҗҢ пјҢ дҪҶжёҙжңӣеҢ»жІ»зҡ„еҝғзҗҶжҳҜдёҖж · пјҢ еҸҜеҪ“时并没жңүеҝғзҗҶеҢ»з”ҹ гҖӮж–ҮдәәеҸӘиғҪйҖҡиҝҮвҖңзӣёйҮҚвҖқзҡ„ж–№ејҸ пјҢ е°Ҷи„Ҷејұзҡ„еҚ•дёӘдёӘдҪ“еҮқиҒҡжҲҗдёҖдёӘдёӘејәеӨ§зҡ„з”ҹе‘ҪйӣҶзҫӨ гҖӮжӯЈжүҖи°“вҖңдј—дәәжӢҫжҹҙзҒ«з„°й«ҳвҖқ гҖӮе°ұжңүдәҶеҪ“ж—¶зҡ„е»әе®үдёғеӯҗгҖҒз«№жһ—дёғиҙӨгҖҒдәҢеҚҒеӣӣеҸӢзӯүж–ҮдәәеҗҲдјҷдәә пјҢ еӨ§е®¶дёҖиө·жҠұеӣўеҸ–жҡ– пјҢ жҺ’йҒЈеҝ§ж„ҒгҖҒзғҰжҒјгҖҒиӢҰй—· гҖӮ

еӣӣгҖҒвҖңиҜҙеҘҪиҜқвҖқжөҒиЎҢжӯЈеҪ“ж—¶ пјҢ ж–ҮдәәвҖңзӣёйҮҚвҖқжҲҗдәҶзӨҫдјҡйЈҺе°ҡ гҖӮ

1гҖҒвҖңиҜҙеҘҪиҜқвҖқзҡ„иө·еӣ гҖӮиҜҙеҘҪиҜқеңЁеҪ“ж—¶жөҒиЎҢиө·жқҘ пјҢ е…ҲжҳҜд»Һе®ҳеңәдёҠејҖе§Ӣзҡ„ гҖӮеҪ“ж—¶дәәжүҚйҖүжӢ”е®һиЎҢзҡ„жҳҜд№қе“ҒжӯЈдёӯеҲ¶ пјҢ дёӯжӯЈе®ҳе°ұжңүдәҶдёҖйЎ№дё»иҰҒиҒҢиҙЈ пјҢ е°ұжҳҜе“Ғ第дәәзү© гҖӮ

2гҖҒвҖңиҜҙеҘҪиҜқвҖқзҡ„жөҒиЎҢйӣҸеҪў---е“Ғи—»ж–ҮеӯҰ гҖӮе®ҳеңәзҡ„дёҖдәӣе°ҸдёҫеҠЁ пјҢ еңЁеҪ“ж—¶зӨҫдјҡдјҡжңүйЈҺеҗ‘ж Үзҡ„ж„Ҹд№ү гҖӮе®ҳеңәдёҠжңүдәҶиҝҷд№ҲдёҖйЎ№д»»еҠЎеҗҺ пјҢ е“Ғи—»е°ұеңЁж–ҮдәәдёӯжөҒиЎҢиө·жқҘ гҖӮж–Үдәәе–ңзҲұзҡ„иҜ—гҖҒжЈӢгҖҒд№ҰгҖҒз”» пјҢ йғҪжөҒиЎҢиө·иҜ„е“ҒйЈҺ гҖӮжҜ”еҰӮи®І пјҢ еҪ“ж—¶жңүй’ҹеөҳзҡ„гҖҠиҜ—е“ҒгҖӢ пјҢ д»ҘиҜ—дёәдёӯеҝғ пјҢ жҠҠиҜ—дәәеҲҶжҲҗдәҶдёҠдёӯдёӢдёүе“Ғ пјҢ еҜ№иҜ—е’ҢиҜ—дәәйғҪеҰӮ数家зҸҚ гҖӮеҪ“ж—¶иҝҳжңүжІҲзәҰзҡ„гҖҠжЈӢе“ҒгҖӢ пјҢ и®°еҪ•зқҖеҪ“ж—¶жЈӢжүӢзҡ„е“Ғзә§ гҖӮеҪ“ж—¶иҝҳжңүеәҫиӮ©еҗҫзҡ„гҖҠд№Ұе“ҒгҖӢ пјҢ еҜ№еҺҶд»Јд№Ұ法家зҡ„зү№иүІиҝӣиЎҢдәҶиҜ„и®ә гҖӮеҪ“ж—¶иҝҳжңүи°ўиө«зҡ„гҖҠз”»е“ҒгҖӢ пјҢ еҜ№27дҪҚ画家еҲҶе“Ғд»Ҙйүҙ гҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

3гҖҒиҜҙеҘҪиҜқзҡ„жөҒиЎҢ гҖӮжёҗжёҗең° пјҢ ж–Үдәәй—ҙеңЁж—ҘеёёдәӨжөҒдёӯ пјҢ д№ҹеҜ№дәәзү©зҡ„иЁҖиЎҢдёҫжӯўиҝӣиЎҢдәҶзӮ№иҜ„ пјҢ д»Ҙиөһжү¬гҖҒзҫҺиӘүдёәдё» гҖӮиҝҷдәӣиөһжү¬ пјҢ 并дёҚжҳҜдёҖе‘іең°гҖҒеәёдҝ—ең°иЎЁжү¬ пјҢ жәўзҫҺд№ӢиҜҚд№ұз”Ё гҖӮж–Үдәәй—ҙзҡ„иөһжү¬ пјҢ жҳҜжҒ°еҲ°еҘҪеӨ„зҡ„ пјҢ д№ҹжҳҜеҗҚеүҜе…¶е®һзҡ„ пјҢ еңЁжҺӘиҫһдёҠд№ҹжҳҜиЁҖз®Җж„Ҹиө…зҡ„ гҖӮиҝҷж ·зҡ„дә’зӣёзӮ№иҜ„ пјҢ еҸ—еҲ°дәҶдё–дәәжҺЁеҙҮ пјҢ и®©ж–Үдәәй—ҙзҡ„е…ізі»иһҚжҙҪ пјҢ ж–ҮдәәвҖңзӣёйҮҚвҖқжҲҗдәҶзӨҫдјҡйЈҺе°ҡ гҖӮ

гҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯВ·иөҸиӘүгҖӢдёӯжңүиҝҷд№ҲдёӨж®өи®°иҪҪпјҡдёҖж®өжҳҜеҜ№иҜқ гҖӮзҺӢеӨӘе°үй—®еӯҷе…ҙе…¬ пјҢ вҖңйғӯиұЎжҖҺд№Ҳж ·пјҹвҖқеӯҷе…ҙе…¬зӯ”еҲ° пјҢ вҖңд»–зҡ„иҫһжё…йӣ… пјҢ дҪҶеҸҲе…үеҪ©й—Әдә® пјҢ иҜҙиҜқеҸЈиӢҘжӮ¬жІі пјҢ еҮәеҸЈжҲҗз« пјҢ иҫһж°”еҘ”ж”ҫвҖқ гҖӮ

дёҖж®өжҳҜе“Ғи®әдәәзү©зҡ„иҜқ гҖӮзҺӢжҲҺеңЁи°Ҳиө·зҺӢеӨӘе°үж—¶ пјҢ еҰӮжҳҜиҜҙ пјҢ еӨӘе°үзҡ„йЈҺеәҰд»ӘжҖҒй«ҳйӣ… пјҢ зҠ№еҰӮжҷ¶иҺ№зҡ„зҺүж ‘ пјҢ еҘҪдјје°ҳдё–д№ӢеӨ–зҡ„дәәзү© гҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

гҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯВ·иөҸиӘүгҖӢ收еҪ•дәҶе“ҒиҜ„еЈ«еӨ§еӨ«зҡ„иҜ„иҜӯ пјҢ жҲӘеҸ–дәҶдёӨе°Ҹж®ө пјҢ еҸҜд»ҘзңӢеҮәеҪ“ж—¶иҜ„иҜӯйғҪдәӣз®Җз»ғе’ҢжҒ°еҪ“зҡ„иҜқ гҖӮеЈ«еӨ§еӨ«йҳ¶еұӮзӣӣиЎҢвҖңиҜҙеҘҪиҜқвҖқ пјҢ ж•ҙдёӘж–ҮдәәзӨҫдјҡд№ҹеҸ—еҲ°дәҶдј жҹ“гҖҒж„ҹжҹ“ пјҢ ж–Үдәәй—ҙдә’зӣёзӮ№иөһжҲҗдәҶж—¶е°ҡ пјҢ ж–ҮдәәвҖңзӣёйҮҚвҖқжҲҗдәҶзӣёеӨ„ж–ҮеҢ–дёӯзҡ„еёёжҖҒ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- жҳҹеә§|еҝғйҮҢеҸӘжғізқҖз»“е©ҡзҡ„еӣӣдёӘжҳҹеә§пјҢжҳҜжІЎжңүеӨ§иҝҪжұӮпјҢиҝҳжҳҜжғіе°Ҫеҝ«е®ҢжҲҗдҪҝе‘Ҫпјҹ

- еЁұеңҲе°ҸиҗҢ|еӯҰе§җжқңй№ғзҡ„з”·жңӢеҸӢпјҢз»ҲдәҺиҝҳжҳҜи®©е·ҘдҪңе®ӨеҸ—еҲ°йҮҚиҰҒжҚҹеӨұпјҢжқҺе°–е°–зҡ„еҸҚеҮ»жјӮдә®

- жҖқдёқеҰӮй’Ҳ|дҪ и§үеҫ—еңЁдёҖж®өж„ҹжғ…дёӯпјҢжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜеҸ–жӮҰеҜ№ж–№пјҢиҝҳжҳҜеҸ–жӮҰиҮӘе·ұпјҹ

- дәәзұ»|дәәзұ»з©¶з«ҹжҳҜз”ұиҝӣеҢ–иҖҢжқҘиҝҳжҳҜеӨ–жҳҹж–ҮжҳҺеёҰжқҘпјҹзңӢе®ҢиҝҷдәӣпјҢзһ¬й—ҙдёҚж·Ўе®ҡдәҶ

- зҮ•е„ҝдҫғжҳҹеә§|еҸҚеҘ—и·ҜжӢӣж•°еҫҲеӨҡзҡ„жҳҹеә§еҘіпјҢжғіиҰҒеҘ—и·ҜеҘ№д»¬пјҢиҝҳжҳҜзңҒзңҒеҠӣж°”

- жңүж ј|е”җе«Јдә§еҗҺ1е№ҙеӨҚеҮәиў«еҳІвҖңиҝҮж°”вҖқпјҡе«Ғз»ҷзҪ—жҷӢпјҢеҘ№иҝҳжҳҜеҗҺжӮ”дәҶпјҹ

- иҫЈжӨ’|еҗғиҫЈжӨ’жҳҜиғҪиҮҙзҷҢиҝҳжҳҜиғҪйҳІзҷҢе‘ўпјҹ

- зғ№йҘӘ|дёҚз®Ўд»Җд№Ҳ蔬иҸңпјҢзӮ’зӮ№иӮүпјҢе‘ійҒ“иҝҳжҳҜе®Ңе…ЁдёҚеҗҢзҡ„е‘ў

- з©ҝжҗӯ|иЈҷжҺ§зңӢиҝҮжқҘпјҢеҚҠиә«иЈҷи®©дҪ еҸҜеҠІе„ҝзҫҺ

- дјҠдәәж—¶е°ҡз©ҝжҗӯ|ж—¶е°ҡз©ҝжҗӯпјҡдё–й—ҙзҫҺеҘіеҗ„дёҚеҗҢпјҢиҝҳжҳҜеҘ№вҖңзңҹе®һвҖқеҸҲвҖңйЎәзңјвҖқ

![[зҫҺеӣҪ]зәҪзәҰзҙ§жҖҘе»әи®ҫж–№иҲұеҢ»йҷўпјҢзҫҺеӣҪ专家称дёҚеӯҰдёӯеӣҪз»ҸйӘҢ](http://ttbs.guangsuss.com/image/276057c98762cd4b8cd0664ed646f131)