当代中国|阿尔巴尼亚著名汉学家伊利亚兹·斯巴修——“了解与讲述当代中国故事很有意义”(海客谈神州)

文章图片

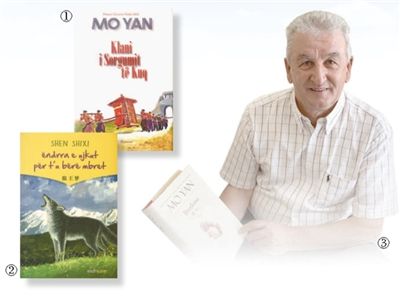

图①:莫言作品《红高粱家族》阿尔巴尼亚语译本 。图②:沈石溪作品《狼王梦》阿尔巴尼亚语译本 。图③:伊利亚兹·斯巴修 。韩 硕摄

文章图片

阿尔巴尼亚斯库台一景 。影像中国

见到阿尔巴尼亚著名汉学家伊利亚兹·斯巴修是在地拉那的阿尔巴尼亚—中国文化协会 , 老先生谦和善谈、儒雅大方 。 早在上世纪70年代 , 斯巴修先生就与中国结缘 。 近50年来 , 他始终与中国保持着密切联系 , 是中国时代发展和改革开放的亲历者和见证者 。 他翻译的《蛙》《红高粱家族》《中国历史十五讲》《中国经济改革发展之路》等中国图书在阿尔巴尼亚获得高度评价 。 2017年 , 他荣获第十一届中华图书特殊贡献奖 。

中国人敞开了热情的怀抱 , 我就像回家一样

1974年 , 斯巴修作为友好使者到中国学习汉语 。 他回忆道:初到北京 , 我很年轻 。 北京给我的第一个印象 , 一个字 , 大!中国人敞开了热情的怀抱 , 我就像回家一样 。 不单学习 , 老师们同样非常关心我们的生活 。 令人惊讶的是 , 当时很多阿尔巴尼亚的歌曲和电影在中国广为流传 。 斯巴修记忆犹新 。

那段时期 , 斯巴修的汉语水平突飞猛进 , 短短半年时间 , 便实现了从零基础到与中国朋友无障碍交流的飞跃 。 1975至1978年 , 斯巴修到北京大学中文系继续攻读汉语专业 。

1980年 , 斯巴修返回阿尔巴尼亚 , 成为一名新闻工作者 , 并着手进行大量翻译工作 。 利用语言优势 , 斯巴修通过各种渠道关注中国 , 翻译有关中国的历史、政治及经济类资料 , 并曾陪同阿尔巴尼亚总统来华访问 。 2002年 , 斯巴修作为阿尔巴尼亚驻华大使馆的工作人员再次来到北京 , 这让他又有了更加近距离观察、了解中国的机会 。

直到上世纪90年代再次来到中国时 , 北京完全变了 , 中国呈现出了另一幅景象 。 不光是国家面貌 , 中国人的生活方式也变了 , 穿的衣服、说话的方式、吃的东西都在变 , 留学那会儿最爱吃的是包子、饺子、宫保鸡丁;如今 , 处处都是餐馆 , 真的是翻天覆地的变化 。 斯巴修谈道 。

从留学生到翻译家 , 从采访人员到外交官……身份有了变化 , 但斯巴修与中国的关联始终未断 。 丰富的经历让他以多重视角了解并见证了中国的发展 , 谈起中国改革开放带来的变化以及北京这个城市的变化 , 他如数家珍 , 不时提及中国梦一带一路人类命运共同体 。

当代中国应该受到更多关注

中国作家莫言的作品引起了我对中国文学的兴趣 。 2013年 , 收到出版社请我翻译莫言作品《蛙》的邀约 , 我当时犹豫不决 , 担心无法翻译出原著的格调与神韵 。 但读完《蛙》之后 , 我顿时有了热情 , 也有了信心 。 斯巴修谈道:《蛙》的故事在阿尔巴尼亚有着相似的历史背景 , 字里行间充满了中国的气息和温度 , 令人陶醉其中 。

只用了不到6个月 , 老先生一气呵成完成了《蛙》的译本 。 在此之前 , 中国当代文学作品均是通过其他语种转译为阿尔巴尼亚语 , 《蛙》是第一部由中文直接翻译为阿尔巴尼亚语的中国当代作品 。 译本出版后 , 在阿尔巴尼亚各电视台和报纸反响热烈 , 得到读者的高度评价 , 成为当地最畅销的书籍 。

莫言的作品在描写方面非常突出 , 用阿尔巴尼亚语表现出来并非易事 。 文学作品的翻译与经济、政治类作品不同 , 并不是简单的‘词对词’ , 要尽可能贴近中国人的思维模式 。 在尊重作家、保持原意的基础上 , 向读者传递更多中国的社会文化生活信息 。 此后 , 斯巴修本着精益求精的翻译理念翻译了莫言的长篇小说《红高粱家族》 , 同样好评如潮 。

第一次见到莫言本人时 , 斯巴修很激动 。 他对我的翻译作品表示了肯定和感谢 , 并鼓励我把更多的中国文学和文化带给阿尔巴尼亚读者 。 对莫言作品的成功翻译进一步增加了斯巴修的信心 , 之后他陆续翻译了《中华思想文化术语》《中国历史十五讲》《中国经济改革发展之路》等书籍 。

翻译应当涉及中国社会的各个方面 , 了解与讲述当代中国故事很有意义 。 时下 , 阿尔巴尼亚依然需要更多有关中国、中国发展道路和中国文学等方面的好作品 , 当代中国应该受到更多关注 。 斯巴修谈道 。

我希望将阿中友谊的种子播撒在更多青年人的心田

2016年 , 斯巴修协助中国驻阿使馆翻译一带一路阿文画册 , 首次实现一带一路图书在阿落地 。 2017年 , 斯巴修荣获第十一届中华图书特殊贡献奖 。 斯巴修表示:能获得中华图书特殊贡献奖 , 是我一生中最大的荣幸 。 这份殊荣既是鼓励又是鞭策 , 我会继续发挥优势 , 努力推动两国文化、学术、媒体、新闻出版等领域的交流与合作 , 增进两国人民的彼此了解与友好感情 , 促进阿中传统友谊在新时期不断焕发新活力 。

推荐阅读

- 我给中国乳品质量洗个地

- 在“黄金海岸”中国这样实现人工港口与海龟共生

- 当核聚变遇上3D打印中国使“人造太阳”更近一步

- 欺人太甚!近两个月美国全面围剿中国实录

- 纸老虎?俄媒:美国不敢与中国在南海发生直接冲突

- 中国人不学西方的好

- 中国结

- 平原公子:谁是近代中国最伟大的人

- 平原公子:台积电断供,中国科技不可“投降”

- 美政客企图剥夺中国对人类做贡献的机会注定失败