马可·波罗,究竟有没有来过中国?

问:请问马可波罗到底有没有来过大元 , 还是只不过是道听途说?这是一个迄今仍争论未休的问题 。 笔者没有能力考据 , 扼要梳理一下史学界的意见 。质疑马可·波罗未曾到过中国的主要学术依据 , 综合起来有两点:(1)中文文献中找不到任何关于马可·波罗的直接记载 。(2)马可·波罗的游记中漏写了许多被视为中国重要特征的事物 , 比如长城、缠足、汉字、印刷术与茶叶 。这种质疑 , 自游记出版之日即已存在 。 因游记中提到中国某些城市的人口达到了百万规模 , 马可·波罗生前有一个“马可百万”的绰号 , 这个绰号在很长一段时间里是骗子与小丑的代名词 。 1324年 , 马可·波罗临终前夕 , 他的朋友们要求他取消游记中那些令人难以置信的“谎言” , 并称惟有如此灵魂才能前往天堂 , 尽管波罗回答“我还未曾说出我亲眼看见的事物的一半” , 但他的游记被许多同时代之人视为一本幻想和拼凑出来的旅行小说 , 则是一个不争的事实 。学术界开始严肃讨论“马可·波罗究竟有没有来过中国”这个问题 , 始于19世纪晚期 。 1871年 , 英国学者亨利.玉尔(Henry Yule)在其翻译的《马可波罗游记》导言里质疑说 , 游记遗漏了长城、茶叶、缠足、鸬鹚捕鱼、印刷术、汉字等等中国的标志性事物 , 这是不正常的 。

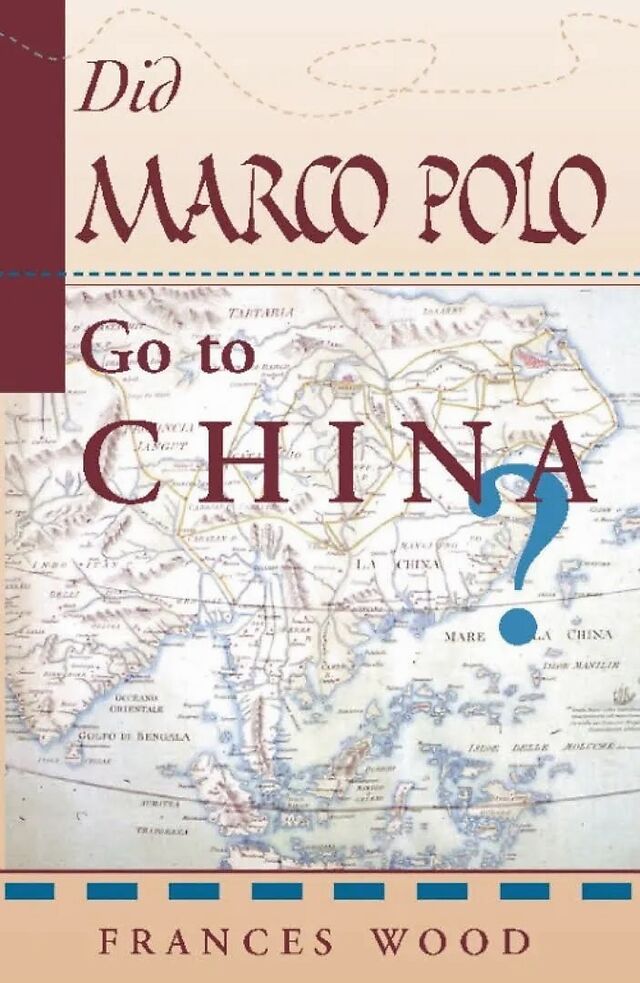

Henry Yule(1820-1889)1960年代 , 又有德国的蒙古学家傅海波(Herbert Franke)提出质疑 , 认为游记没有提到茶叶、汉字 , 是一件很诡异的事情;马可·波罗还自称在扬州做过官 , 并提供了投石机技术协助蒙古大军攻陷襄阳城 , 前者没有史料可以佐证 , 后者已被证明是不实之词(献炮者是波斯人亦思马因与阿老瓦丁) 。 据此 , 傅海波怀疑“波罗一家长期住在中国”并非事实 。类似的质疑 , 此后频繁见于其他外国学者 , 比如约翰·海格尔(John Haeger)与克雷格·克鲁纳斯(Craig Clunas) 。 1994年 , 大英图书馆东方部主任吴芳思(Frances Wood)写成《马可·波罗到过中国吗?》(Did Marco Polo go to China?)一书 , 可谓质疑论的集大成者 。 该书的中文版于1997年发行 , 引起了中国学术界很大的关注 。 其质疑的主要依据 , 由中文版的章节目录——“第十一章 漏掉万里长城”、“第十二章 自我标榜岂止一人 , 攻城谋士与他无缘”、“第十三章 这是中国吗?”、“第十五章 不见经传 , 耐人寻味”——即不难看出 。 吴芳思的结论是:“我倾向于认为马可·波罗 , 可能从来没有到过 , 比他家在黑海沿岸和君士坦丁堡的贸易站 , 还要远得多的地方旅行 。 ”

吴芳思《马可·波罗到过中国吗?》英文版封面杨志玖、黄时鉴等中国学者 , 不能认同上述质疑 。他们认为 , 中文文献找不到马可·波罗这个名字 , 是不足为奇的事情 。 元朝时(包括宋金元并存时期)来华的外国人很多 , 但在元代文献中留下姓名者很少 , 著名的柏朗嘉宾、鲁布鲁克、鄂多立克 , 都曾来过中国 , 但也都很难在中国文献中找到记载 。杨志玖还从《永乐大典》所引元朝《经世大典·站赤门》中找到了一份“可以间接证明马可·波罗游记真实性”的材料 。 该材料记载了坐船护送阔阔真公主远嫁伊利汗国的三位波斯使臣的名字——兀鲁䚟、阿必失呵、火者;马可·波罗在游记中也记载了此事 , 说自己搭乘着那条船顺道回国 , 且将三位使臣的名字写作Oulatai、Apuscah、Coja 。 杨认为 , 这是一种史料上的互为佐证 。 而且 , 波罗说三位使者最后只有火者(Coja)活着 , 另两位死于途中;波斯语史料《史集》记载护送阔阔真公主前来完婚的使者 , 也确实只提到火者一人的名字 。 信息如此准确 , 似可证明马可·波罗确实来过中国 。不过 , 这份材料仍有它的局限性 , 那就是:“这篇公文内未提及马可波罗的名字 。 ”杨志玖给出的解释是:“此文既系公文 , 自当仅列负责人的名字 , 其余从略 。 由此可想到 , 马可波罗在中国的官职 , 大概不太高贵 , 因亦不为其同时人所重视 。 ”

杨志玖研究马可·波罗的专著对于马可·波罗的“漏写”问题 , 中国学者也做出了一些比较合理的解释 。 比如 , 关于“为何没有提到长城” , 黄时鉴的研究结论是:“元朝之前 , 中国确实多次建造过长城 。 但是 , 当马可·波罗来到中国时 , 除了极个别的关隘被人们加以修缮利用外 , 长城的绝大部分都已成为荒芜的遗址 。 ”他还注意到 , 元人在诗文中提及长城 , 也“往往是在当地人告知以后 , 他们才认识到所见的遗址是古长城 , 进而发思古之幽情” 。 也就是说 , 长城在元朝的存在感是很低的 , 将长城看成中国的一个重要象征 , 是明长城修筑之后 , 由来华的外国人重新构筑起来的 。 马可·波罗不懂汉语 , 对长城的历史也毫无了解 , 即便经过了古长城遗址 , 如果没有“精通中国历史文化的人会告诉他这就是长城” , 他大概率不会对这些废墟感兴趣 。关于游记中没有提到缠足 , 黄时鉴收集了出土的元代女鞋资料 , 考据认为:元代女子缠足的主流是“窄足” , 也就是将脚的前掌与足趾缠窄 , 而非后世广为人知的“三寸金莲” 。 这种“窄足”虽会对足部发育造成影响 , 但影响程度与流行范围有限 , 尚不足以引起来华外国人的猎奇与围观 。 直到明代后期 , 中国女子的缠足发展到“三寸金莲” , 才引起来华传教士们的注意 , 进而在西方变成一种关于中国的标志性符号 。茶叶与汉字在游记中的缺失 , 也大体可以做相似的解释——马可·波罗来华时 , 茶叶还没有在蒙古人当中真正流行开来;马可·波罗来华的目的是经商 , 他不懂汉语 , 主要依靠波斯语在中国活动 , 接触的主要人群是色目人 , 而非汉人 , 所以他对汉人的饮茶习俗和汉字 , 缺乏关注度 。此类解释 , 确实有一定的说服力 , 也得到了不少外国学者的赞同 。 比如 , 澳大利亚学者罗依果(Igor de Rachewiltz)认为 , “在1579年之前 , 连中国的地理学家也忽略了长城的存在 , 马可·波罗没有提到它是不足为奇的” 。 这其中 , 也包括前文提到的、持质疑论最力的吴芳思 。 她在《马可·波罗到过中国吗?》一书的结语里说:“在杨志玖这些中国史学家看来 , 一部有着详尽内容的书 , 缺漏了一些重要的细节 , 不是一个大问题 。 这个论点有它的道理 。 ……缠足现象或许引起我的兴趣 , 但没有引起波罗和鲁斯蒂谦的兴趣 。 杨教授也不无道理地认为 , 事实错误不一定是因为采用了二手资料 。 ……考虑到蒙古人所建的帝国及其君主不止一个 , 是很复杂的 , 他说的(指马可波罗弄错了一些事实很正常)也有道理 。 ”这种赞同 , 相当于学术论争过程中 , 达成的共识 。

推荐阅读

- 日本海上自卫队究竟几斤几两?

- 时间新闻|神奇!燃气灶竟变成“自来水管” 水究竟从何而来?

- 贵阳晚报|备注“借转”但没有借条,究竟是借款还是投资?

- 金新: 《作文通讯》究竟有何特点?

- 朝阳区|司机饮酒后这个操作太不理智 究竟为何疯狂道歉?

- 楞严经究竟是不是伪经?

- 通天窍云|路口遇到这个标志时,左转不行右转却也不行,究竟该怎么办?

- 杭州综合频道|“后浪”该有的模样,就是杭州27岁的他

- 黄金|现在的100万,放在10年前,究竟“缩水”到哪种程度?

- 许飞沦落到吃饭包都被黑,东北人究竟做错了什么?