зғ§жӯ»зҡ„зҒ«@еҙҮзҘҜжҳҜеәёеҗӣеҗ—пјҹй”ҰиЎЈеҚ«й«ҳе®ҳеңЁгҖҠеҙҮзҘҜйҒ—еҪ•гҖӢдёӯжҠ«йңІпјҢд»–жҳҜдёӘеҘҪзҡҮеёқ( дёү )

еҸҜи§Ғй’ұеЈ«йҰЁеҜ№иҝҒйғҪдёҖдәӢзҡ„жқҘйҫҷеҺ»и„үйқһеёёжё…жҘҡ пјҢ дёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠ пјҢ д»–д№ҹжҳҜеҪ“дәӢиҖ… пјҢ еӣ жӯӨд»–зҡ„еҸҷиҝ°еә”иҜҘжҳҜзңҹе®һзҡ„ гҖӮ

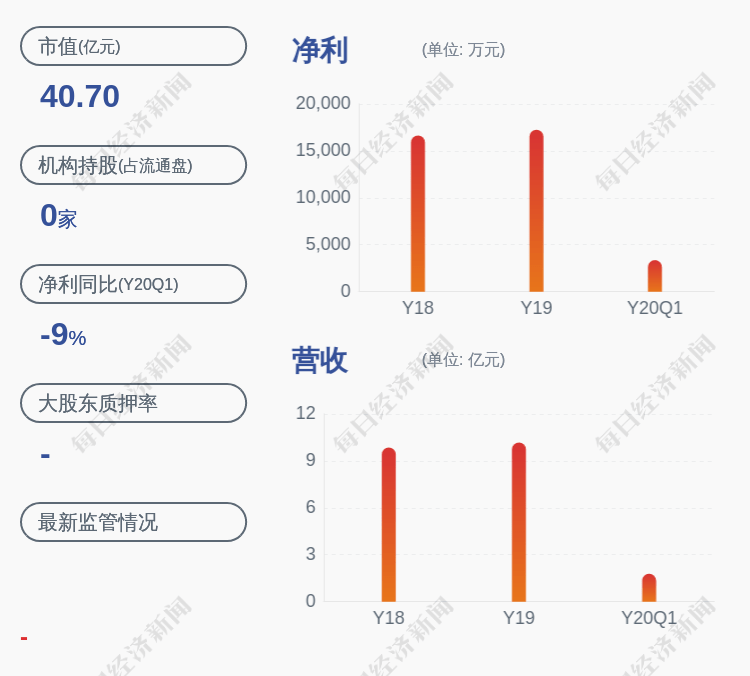

жң¬ж–ҮжҸ’еӣҫ

д»ҺгҖҠз”Із”ідј дҝЎеҪ•гҖӢзҡ„и®°иҪҪжқҘзңӢ пјҢ еҙҮзҘҜж №жң¬жІЎжңүеҠЁиҝҮиҰҒиҝҒйғҪзҡ„еҝөеӨҙ пјҢ иҖҢиҝҷз§Қжғ…еҶөе…¶е®һжӣҙз¬ҰеҗҲжҳҺжңқзҡ„дј з»ҹ пјҢ д№ҹдёҺеҙҮзҘҜжң¬дәәзҡ„жҖ§ж јжҜ”иҫғеҘ‘еҗҲ гҖӮ

жҳҺжңқеҸ·з§°вҖңеҲҡжҳҺвҖқ пјҢ гҖҠжҳҺеҸІгҖӢз§°е…¶вҖңж— жұүе”җд№Ӣе’ҢдәІ пјҢ ж— дёӨе®Ӣд№ӢеІҒеёҒ пјҢ еӨ©еӯҗе®ҲеӣҪй—Ё пјҢ еҗӣзҺӢжӯ»зӨҫзЁ· гҖӮ вҖқдёӨзҷҫеӨҡе№ҙжқҘ пјҢ иҝҷжҳҜжҳҺжңқдёҚеҸҜж’јеҠЁзҡ„ж”ҝжІ»жӯЈзЎ® пјҢ еңҹжңЁе Ўд№ӢеҸҳж—¶еҫҗжңүиҙһеӣ дё»еј еҚ—иҝҒиҖҢиҗҪдёӢйӘӮеҗҚ пјҢ дәҺи°ҰиҜҙзҡ„пјҡвҖңдё»еј еҚ—иҝҒиҖ… пјҢ жқҖпјҒвҖқе·Із»Ҹз»ҷд»ҘеҗҺжүҖжңүдё»еј еҚ—иҝҒзҡ„иЎҢдёәе®ҡдёӢдәҶи°ғеӯҗ пјҢ еҙҮзҘҜжҖҺд№ҲеҸҜиғҪжҠӣејғеҢ—ж–№еӨ§зүҮйўҶеңҹе’ҢзҘ–е®—йҷөеҜқе®—еәҷйҖғеҲ°еҚ—ж–№еҺ»?д»–е®ҒеҸҜдёҺзӨҫзЁ·дёҖеҗҢжІүжІЎд№ҹдёҚж„ҝиғҢиҙҹеҚғеҸӨйӘӮеҗҚ гҖӮ иҖҢдё”еҲҡж„ҺиҮӘз”ЁжҳҜеҙҮзҘҜжҖ§ж јдёӯжңҖдё»иҰҒзҡ„еӣ зҙ пјҢ д»–дёҚжғіеҒҡзҡ„дәӢд»»еҮӯеӨ§иҮЈжҖҺд№ҲеҠқиҜҙд№ҹдёҚдјҡеҗ¬зҡ„ пјҢ жүҖд»ҘвҖңдёҠдёҚеҗ¬вҖқжңҖз¬ҰеҗҲеҪ“ж—¶зҡ„зңҹе®һжғ…жҷҜ гҖӮ

жң¬ж–ҮжҸ’еӣҫ

гҖҠз”Із”ідј дҝЎеҪ•гҖӢзҡ„и®°иҪҪ并дёҚжҳҜеӯӨиҜҒ пјҢ и°·еә”жі°и‘—зҡ„гҖҠжҳҺеҸІзәӘдәӢжң¬жң«гҖӢдёӯд№ҹжңүзұ»дјји®°иҪҪ пјҢ йқўеҜ№еӨ§иҮЈиҝҒйғҪзҡ„е»әи®® пјҢ еҙҮзҘҜиҜҙпјҡвҖңеӣҪеҗӣжӯ»зӨҫзЁ· пјҢ жҒ’зҗҶд№ҹ гҖӮ иЁҖиҝҒиҖ…ж¬ІдҪҝжң•жҠұеӨҙйј зӘңиҖ¶пјҹвҖқ

дёәдәҶиЎЁзӨәд»–з»қдёҚиҝҒйғҪзҡ„еҶіеҝғ пјҢ д»–з”ҡиҮідёҚе…Ғи®ёеӨ§иҮЈд»¬еҶҚи°Ҳи®әиҝҒйғҪд№ӢдәӢпјҡвҖңиҜёиҮЈе№іж—ҘиӢҘдҪ•пјҹд»ҠеӣҪ家иҮіжӯӨ пјҢ ж— дёҖеҝ иҮЈд№үеЈ«дёәжңқе»·еҲҶеҝ§ пјҢ иҖҢи°ӢдәӢиӢҘжӯӨ гҖӮ еӨ«еӣҪеҗӣжӯ»зӨҫзЁ· пјҢ д№ғеҸӨд»Ҡд№ӢжӯЈ пјҢ жң•еҝ—е·Іе®ҡ пјҢ жҜӢеӨҚеҶҚиЁҖ гҖӮ вҖқ

е…ідәҺе…ідәҺеҙҮзҘҜеҲ°еә•жҳҜдёӘд»Җд№Ҳж ·зҡ„зҡҮеёқ пјҢ еҸІж–ҷдёҠжңүи®ёеӨҡи®°иҪҪ пјҢ зңӢиө·жқҘйғҪжҳҜд»–дёҖе‘іжҢҮиҙЈеӨ§иҮЈ пјҢ иҖҢдёҚиҮӘзңҒиҮӘе·ұдҪңдёәдёҖдёӘзҡҮеёқеә”иҙҹзҡ„иҙЈд»» гҖӮ жҜ”еҰӮпјҡвҖңжң•йқһдәЎеӣҪд№Ӣеҗӣ пјҢ иҜёиҮЈе°ҪдёәдәЎеӣҪд№ӢиҮЈ гҖӮ вҖқеҸҲеҰӮпјҡвҖңжң•еҮүеҫ·и—җиә¬ пјҢ дёҠе№ІеӨ©е’Һ пјҢ 然зҡҶиҜёиҮЈиҜҜжң• гҖӮ вҖқ

жңҖеҗҺд»–з•ҷдёӢзҡ„йҒ—иЁҖжҳҜпјҡвҖңиӨҡиҮЈиҜҜжң•зҹЈ пјҢ еӣҪеҗӣжӯ»зӨҫзЁ· пјҢ дәҢзҷҫдёғеҚҒдёғе№ҙд№ӢеӨ©дёӢ пјҢ дёҖж—Ұејғд№Ӣ пјҢ зҡҶдёәеҘёиҮЈжүҖиҜҜ пјҢ д»ҘиҮҙдәҺжӯӨ!вҖқ

жң¬ж–ҮжҸ’еӣҫ

йӮЈд№ҲдәӢе®һзңҹжҳҜеҰӮжӯӨеҗ—пјҹйҷӨдәҶжӯЈеҸІи®°иҪҪеӨ– пјҢ дёҖдәӣеҪ“дәӢдәәзҡ„笔记еҚҙжҸҗеҮәдәҶеҸҰеӨ–зҡ„и§ӮзӮ№ пјҢ й’ұеЈ«йҰЁзҡ„гҖҠз”Із”ідј дҝЎеҪ•гҖӢе·Із»Ҹзә жӯЈдәҶеҜ№иҝҒйғҪдёҖдәӢзҡ„дј з»ҹзңӢжі• пјҢ иҖҢеҸҰдёҖдёӘдәәеҲҷи®©дәә们зңӢеҲ°дәҶеҙҮзҘҜзҡ„еҸҰеӨ–дёҖз§ҚеҪўиұЎ пјҢ иҝҷдёӘдәәе°ұжҳҜй”ҰиЎЈеҚ«жҢҮжҢҘдҪҘдәӢзҺӢдё–еҫ· гҖӮ еҢ—дә¬еҹҺз ҙеҗҺ пјҢ д»–йҖғеҲ°жұҹеҚ—йҡҗеұ… пјҢ д»–е’Ңй’ұеЈ«йҰЁдёҚеҗҢ пјҢ з”ұдәҺеңЁй”ҰиЎЈеҚ«д»»иҒҢ пјҢ еҜ№еҪ“ж—¶жңқе»·дәӢеҠЎд»Ӣе…ҘеҫҲж·ұ пјҢ жүҖдәҶи§Јзҡ„й«ҳеұӮеҶ…幕жӣҙдёҚжҳҜдёҖиҲ¬дәәеҸҜжҜ” гҖӮ

зҺӢдё–еҫ·еҲ°жұҹеҚ—еҗҺ пјҢ зңӢеҲ°ж°‘й—ҙжөҒдј зқҖи®ёеӨҡе…ідәҺз”Із”іеҸҳд№ұзҡ„笔记 пјҢ иҝҷдәӣзЁ—е®ҳйҮҺеҸІзҡ„и®°дәӢиҚ’и°¬зҢҘдәө пјҢ е°Өе…¶еҜ№еҙҮзҘҜзҡҮеёқиӮҶж„Ҹзј–жҺ’иҜӢжҜҒ пјҢ зҺӢдё–еҫ·ж·ұж„ҹз—ӣеҝғ пјҢ д»–и§үеҫ—иҮӘе·ұеҝ…йЎ»жӢ…иө·жҫ„жё…еҸІе®һ пјҢ еҺ»дјӘеӯҳзңҹ пјҢ иҝҳеҙҮзҘҜд»Ҙе…¬йҒ“ пјҢ дәҺжҳҜд»–зј–зәӮдәҶгҖҠеҙҮзҘҜйҒ—еҪ•гҖӢ пјҢ д»ҘдҫҝвҖңеҪ•е…¶й—»и§Ғ пјҢ еҮЎйҮҺеҸІд№ӢдјӘиҖ…жӯЈд№Ӣ пјҢ йҒ—иҖ…иЎҘд№Ӣ гҖӮ вҖқ

д»–еңЁжӯӨд№Ұзҡ„еәҸдёӯеҶҷеҲ°пјҡгҖҠеҙҮзҘҜе®һеҪ•гҖӢдёҖжң¬ пјҢ иҮЈиҪҪ笔巳 гҖӮ жөҒ涕дёәд№ӢеҸҷжӣ°пјҡвҖңе‘ңе‘ј пјҢ е…ҲзҡҮд»Ҙд»ҒдҝӯиӢұж•Ҹд№Ӣдё» пјҢ йҒӯ家дёҚйҖ пјҢ еҝ§еӢӨеҚҒдёғиҪҪ пјҢ еҚ’д»ҘдәЎ гҖӮ е‘ңе‘ј пјҢ д»ҒдҝӯиӢұж•ҸиҮідәҺдәЎеӣҪ пјҢ еӨ©д№Һпјҹе…¶дәәйӮӘ гҖӮ иҮЈе°ҸиҮЈ пјҢ ж—ҘдҫҚе…ҲзҡҮе·ҰеҸі пјҢ зӣ®еҮ»ж—¶иү° пјҢ зҹҘзҘёжүҖд»ҺжқҘ пјҢ йқһж— ж•…зҹЈ гҖӮ зӣ–жІ»еӣҪеҝ…йңҖз»ҸжөҺд№ӢжүҚ пјҢ иҖҢд»Ҙе…«иӮЎеҸ–д№Ӣ пјҢ жүҖеҸ–йқһжүҖз”Ё гҖӮ ж•…еҶ…еӨ–еӨ§е°ҸиҮЈе·Ҙ пјҢ жұӮдёҖжҲЎд№ұиҮҙжІ»д№ӢжүҚ пјҢ дёҮдёҚеҸҜеҫ— гҖӮ иҜҲиҙӘжҲҗд№ пјҢ жғҹзҹҘиҗҘз§Ғз«һиҝӣ пјҢ дёӢж°‘е…¶е’ЁиҖҢдёҚжҒӨ пјҢ зәӘзәІж—ҘеқҸиҖҢдёҚй—® пјҢ дёҫеӨ©дёӢдәӢд»ҳд№ӢиғҘеҗҸ пјҢ иҖҢеңЁдҪҚиҖ…зҺҮжңқеӨ•иҮӘеЁұд№җ пјҢ еҫӘиө„ж јиҮҙеҚҝзӣёиҖҢе·І гҖӮ е—ҹд№Һ пјҢ дёҠеҚідҪҚ пјҢ иҜӣйҖҶзҸ° пјҢ ж–ҘжҠ‘е®Ұе®ҳ пјҢ иҷҡеҝғ委任жҮҰиҮЈ гҖӮ иҖҢжүҖи°“е„’иҮЈиҖ…зұ»еҰӮжӯӨ пјҢ еӨ©дёӢдәӢе°ҡеҸҜдёәд№Һпјҹд»ҘиҮҙиҫ№з–Ҷж—Ҙи№ҷ пјҢ дёӯеҺҹзӣ—иңӮиө· гҖӮ зҺҜйЎҫдёӯеӨ– пјҢ дёҖж— и¶іжҒғ пјҢ дәҺжҳҜз ҙж јз”Ёдәә пјҢ жұӮеҘҮжүҚеӣҫеҢЎжөҺ гҖӮ иҖҢе»·иҮЈж–№д»Ҙдёңжһ—жөҷе…ҡеҲҶй—ЁжҲ· пјҢ еҰӮе…¶е…ҡеҚіеҠӣжҠӨжҢҒд№Ӣ пјҢ иҜҜеӣҪж®ғж°‘зҡҶдёҚй—® гҖӮ йқһе…¶е…ҡзәөжңүеҸҜз”Ёд№ӢжүҚ пјҢ еҝ…еӨҡж–№йҷ·е®і пјҢ еҠЎзҪ®д№Ӣжӯ» пјҢ йқўеӣҪдәӢжүҖдёҚйЎҫ гҖӮ жңӢжҜ”дёәеҘё пјҢ дә’зӣёеҖҫиҪ§ пјҢ дҪҝеӨ©еӯҗеҫҮдј—и®®д»Ҙз”Ёдәә пјҢ ж—ўдёҚж•ҲпјӣжҺ’дј—и®®д»Ҙз”Ёдәә пјҢ еҸҲдёҚж•Ҳ гҖӮ жңқз”ЁдёҖдәә пјҢ еӨ•иҖҢиҙҘзҹЈ гҖӮ еӨ•з”ЁдёҖдәә пјҢ жңқиҖҢжҲ®зҹЈ гҖӮ иҫ—иҪ¬зӣёеҫӘ пјҢ иҙјеҠҝж—ҘзӮҪ гҖӮ еӨ©еӯҗеӯ‘然еӯӨз«Ӣ пјҢ еӮҚеҫЁж— жүҖжҺӘ пјҢ иҖҢе®—зӨҫйҡҸд№Ӣ гҖӮ 然еҲҷеӣҪ家жІҰдәЎ пјҢ и°Ғд№ӢзҪӘд№ҹпјҹжҜҸеҸ¬еҜ№еӨ§иҮЈ пјҢ зӘғй—»еӨ©иҜӯз…Ңз…Ң пјҢ е’ЁиҜ№е®үеҚұеӨ§и®Ў пјҢ иҖҢе»·иҮЈйқһжғӯжұ—дёҚиғҪиЁҖ пјҢ еҚіе—«е–”дёҫиҖҒз”ҹеёёи°Ҳд»ҘеЎһиҙЈ гҖӮ й—ҙжңүеҝ йІ ж•ўиЁҖд№ӢеЈ« пјҢ иҖҢжүҖиЁҖеҸҲиҝӮз–ҸдёҚиҜҶж—¶еҠЎ пјҢ дёҚеҸҜз”Ё пјҢ иҮЈзӘғжҒЁд№Ӣ гҖӮ дё”еӨ«йӯҸзҸ°жҹ„еӣҪ пјҢ еЁҒеҠҝжҢҜеӨ©дёӢ гҖӮ дёҠеҚідҪҚжҳҘз§Ӣж–№еҚҒдёғ пјҢ д№ғдёҚеҠЁеЈ°иүІеүӘйҷӨд№Ӣ пјҢ е…¶жүҚеӣәйқһдёӯдё»жүҖеҸҜеҸҠ гҖӮ иҖҢз•ҸеӨ©зҒҫгҖҒйҒөзҘ–и®ӯгҖҒеӢӨз»ҸзӯөгҖҒеҙҮиҠӮдҝӯгҖҒеҜҹеҗҸжІ»гҖҒжұӮж°‘зҳјз§Қз§Қзӣӣеҫ· пјҢ еҸҲжңқйҮҺд№ й—»е…ұзқ№ пјҢ дҪҝеҫ—еҝ иҮЈзҲұеӣҪ пјҢ жүҚе ӘеҠһиҙјд№ӢиҮЈдёәд№Ӣиҫ… пјҢ еҗӣиҮЈдёҖеҫ· пјҢ е°ҶзӣёеҗҢеҜ…еҚҸжҒӯ пјҢ еҲҷеӨӘе№ідҪ•йҡҫиҮҙ гҖӮ д№ғдёҚе№ёжңүеҗӣж— иҮЈ пјҢ еҚ’иҮҙиә«ж®үзӨҫзЁ· пјҢ еӣҪжҜҚе°ұзјў пјҢ е…¬дё»жүӢеҲғ гҖӮ е‘ңе‘ј пјҢ д»ҺжқҘжӯ»еӣҪд№ӢзғҲ пјҢ жңӘжңүзғҲдәҺе…ҲзҡҮ гҖӮ дәЎеӣҪд№Ӣз—ӣ пјҢ жңӘжңүз—ӣдәҺе…ҲзҡҮиҖ…д№ҹ гҖӮ д№ғдёҖдәҢеӨұиә«дёҚиӮ–дё§еҝғд№Ӣеҫ’ пјҢ иҮӘзҹҘйҡҫе…ҚеӨ©дёӢжё…и®® пјҢ дәҺжҳҜиӮҶдёәиҜҪи°Ө пјҢ жҲ–жӣ°е® з”°еҰғгҖҒз”Ёе®Ұе®ҳд»ҘиҮҙдәЎ пјҢ жҲ–жӣ°иҙӘиҙўжғңиҙ№д»ҘиҮҙдәЎ пјҢ жҲ–жӣ°еҘҪиҮӘз”Ёд»ҘиҮҙдәЎ пјҢ дёҫдәЎеӣҪд№Ӣе’ҺеҪ’д№Ӣеҗӣ пјҢ еҶҖе®Ҫе·ұиҜҜеӣҪд№ӢзҪӘ пјҢ иҪ¬зӣёе‘ҠиҜӯ гҖӮ иҖҢжө…и§ҒеҜЎй—»д№ӢеЈ«д»ҘдёәдҝЎз„¶ пјҢ йҒӮ笔д№Ӣд№ҰиҖҢдј дәҺдё– гҖӮ иҮЈз”ЁжҳҜеҲҮйҪҝжӢҠеҝғ пјҢ з—ӣе…ҲзҡҮиҜ¬и”‘ пјҢ еҸҲжғ§гҖҠе®һеҪ•гҖӢж— еӯҳ пјҢ еҗҺдё–е°ҶжңүеҢ№еӨ«еӨұеҫ·д№Ӣдё»еҗҢзұ»е№¶и®®иҖ… пјҢ дәҺжҳҜеҪ•е…¶й—»и§Ғ пјҢ еҮЎйҮҺеҸІд№ӢдјӘиҖ…жӯЈд№Ӣ пјҢ йҒ—иҖ…иЎҘд№Ӣ пјҢ еҗҚжӣ°гҖҠеҙҮзҘҜйҒ—еҪ•гҖӢ гҖӮ ж·ұжғӯи°«йҷӢдёҚж–Ү пјҢ дёҚи¶іиЎЁеҪ°еңЈеҫ· пјҢ иҒҠеӨҮе®һеҪ•дёҮдёҖ пјҢ еә¶жөҒиЁҖйӮӘиҜҙжңүд»ҘжҠҳе…¶иҜ¬ пјҢ иҖҢеҗҺд№ӢеҸёеӣҪеҸІиҖ…жңүжүҖиҖғжҚ®з„ү гҖӮ вҖқ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- гҖҢжҗңзӢҗж–°й—»гҖҚеҺҶеҸІзҡ„з»ҶиҠӮпјҢеҙҮзҘҜзҡҮеёқдёӢзҡ„иҝҷдёӘеҶіе®ҡпјҢжңҖз»ҲдҪҝеҫ—жҳҺзҺӢжңқиө°еҗ‘дәҶзҒӯдәЎ

- еӯӨеҜЎиҖҒдәәи®ІеҺҶеҸІпјҡе·ұе·ід№ӢеҸҳж—¶пјҢиўҒеҙҮз„•дёҚеҺ»ж•‘еҙҮзҘҜпјҢиҖҢжҳҜзҺҮйғЁеҺ»ж”»жү“жІҲйҳіпјҢжҳҜеҗҰеҸҜиЎҢпјҹ

- гҖҢж –йёҝзңӢзәўжҘјгҖҚдёәд»Җд№ҲеҙҮзҘҜе®Ғж„ҝеҗҠжӯ»пјҢд№ҹдёҚж„ҝеҚ—иҝҒпјҹ

- гҖҗжұҹеұұи¶Јй—»гҖ‘еҙҮзҘҜе°ёдҪ“иў«еҸ‘зҺ°ж—¶, иә«дёҠйҷӨдёҖе°ҒиЎҖиҜҸеӨ–, иҝҳжңүдёҖйҒ“жІЎиғҪе…¬еёғзҡ„еңЈж—Ё

- [зҲұз”өеҪұ520]еҚ•йӣ„дҝЎиў«еӨ„жӯ»зҡ„ж—¶еҖҷпјҢдј—е…„ејҹ敬зҡ„йҖҒиЎҢй…’пјҢдёәдҪ•д»–еҸӘе–қзЁӢе’¬йҮ‘зҡ„пјҹ

- #еҺҶеҸІзҘһз§ҳдәӢ#дёәдҪ•е…«ж——е…өиғҪе°ҶеҙҮзҘҜгҖҒжқҺиҮӘжҲҗе’Ңеј зҢ®еҝ йғҪжү“и¶ҙдёӢпјҹеҺҹеӣ жңү2дёӘ

- гҖҺжңЁеӯҗиЁҖеҸІгҖҸе¬ҙж”ҝиә«жӯ»зҡ„зңҹзӣёпјҢеҺҹжқҘжҳҜеӣ дёәжӯӨең°зҡ„иҜ…е’’пјҹеҗҺдё–зҡҮеёқи§ҒеҲ°йғҪеҫ—з»•йҒ“иө°

- гҖҢеҙҮзҘҜгҖҚиўҒеҙҮз„•жүҝиҜәдә”е№ҙе№іиҫҪпјҢд»–жңүдёӘз»қеҘҪжңәдјҡе®һзҺ°жӯӨзӣ®ж ҮпјҢдёәдҪ•д»–жІЎжҠ“дҪҸ

- #зү§д№ӢеӣҪеӯҰ#дёҖе°ҶеҠҹжҲҗдёҮйӘЁжһҜпјҢзӣҳзӮ№еҺҶеҸІдёҠжғЁжӯ»зҡ„8дҪҚеҗҚе°Ҷ

- гҖҺеҙҮзҘҜгҖҸжё…еҶӣе…Ҙе…іжҳҜеҺҶеҸІдёҠжңҖеӨ§зҡ„дёҖдёӘж„ҸеӨ–