我的童年是在呼和浩特锡林南路度过的 。 那时的锡林南路还属城郊 , 没有这么多房、没有这么多车、更没有这么多人 , 终日安然静谧 。 一眼望去 , 农舍片片、炊烟袅袅 , 地成垅、田成畦 , 一片田园风光 。 夏日的夜晚 , 开窗而卧 , 能听到水边的蛙鸣、地边蟋蟀的欢唱 。 至夜深 , 还能清晰地听到火车的鸣笛 , 感觉到空间是十分的辽远与深邃 。 现在内蒙古电力集团公司大楼的北端 , 那时是一片很大的湖泊 。 湖里长满了芦苇 , 终日有蜻蜓在芦苇枝头飞舞、鸭子在水上游弋 。 那个湖不太深 , 水特别清澈 , 四周的环境也十分优美 , 是我和伙伴们的乐园 。 夏天 , 我经常和小伙伴在湖边玩耍 。 为了捞些小鱼 , 往往浑身泥水 。 捞到的小鱼放在湖边挖好的坑里 , 再在坑边插些树枝 , 就形成了一个微缩景观 。 有时 , 我们还摘几片树叶 , 捉几只蚂蚁搁在树叶上 , 再把树叶轻轻地吹向湖中 。 这时 , 蚂蚁会争先恐后地爬到树叶边上来 , 碰一碰有趣的水 , 也许是怕掉进水中 , 须臾又慌忙向里面退去 。 此时 , 在岸边观察的我们就会忍俊不禁、喜笑颜开 。 我们还常用湖边的湿沙 , 津津有味地堆垒城堡 。 城堡的四周被我们布置的鲜花盛开、绿树成荫 。 再往里看 , 精致宝塔下面还围聚着一些正方形的房屋 。 在城堡的门口矗立着一根用树枝制成的旗杆 , 上面还高高飘扬着属于这个国家的国旗 , 国旗是用烟盒制作的 。 一切虽然微小简陋 , 可在我们眼里却显得那么华丽 。 那时 , 我们还经常玩一种叫“扎刀刀”的游戏 。 具体规则是:在湖边潮湿平整的土地上画出一个方块 , 从中间一分为二 , 用“锤头剪子布”确定先后顺序 。 先者把刀丢向自己的那一块 , 如果刀子没有出界或者倒下 , 就可以再掷一次 , 这次扎在对方的范围里 。 如果成功就在刀的落点划一道线 , 线后的地方就是你的了 。 然后 , 由对方按同样的规则扎 , 设法扩大自己的领地 。 这样轮流扎 , 直到其中一方的领地被分割缩小得无法下刀扎时 , 游戏结束 。 完全失去领地的一方就输了 , 另一方则是胜利者 。 湖边的芦苇上常常有蜻蜓飞舞、落停 。 捉蜻蜓一定要蹑手蹑脚地从后面上手 , 动作一定要缓慢 , 即便呼吸急迫也会惊动它飞走 。 伸手捏住它的尾巴时 , 它会回头咬你 , 但千万不要因为它咬你就松手 。 蜻蜓一般没毒 , 我被蜻蜓咬过多次了 , 安然无恙 。 如果做个网子罩蜻蜓 , 当然更好 。 那就需要找一根长竹竿 , 再用一根铁丝窝成圈 , 把铁圈固定在竹竿上 。 再将一张纱网绑在铁圈上 , 就做成了一个网子 。 把网子置于蜻蜓后面 , 轻轻地靠近 , 然后使劲一兜 , 再一翻 , 蜻蜓就困在里面了 。 蜻蜓还可以粘 。 用竹竿绕取房檐下的蛛网 , 捏成团 , 紧粘在竹竿尾 。 然后轻轻地走到蜻蜓停落的地方 , 用竿上的丝团飞快地往它身上一戳 , 它便是我的俘虏了 。 淘气的孩子 , 狠心地把蜻蜓的翅膀剪去一半 , 又把它的腿掐光 , 然后把它抛向天空 。 它飞不高 , 逃不远 , 只好劈哩啪啦地摔落 。 等到把它们玩得半死不活 , 又把它“五马分尸” , 放进砖缝里 , 观察小黑蚂蚁是如何发现食物、如何通风报信 , 又如何成群结伙地把它拖回巢穴的…… 湖边还有一些零星的水塘 。 夏季干旱时 , 塘水枯竭、塘底露出 , 塘底细腻致密的土壤经阳光暴晒就会龟裂 。 这时 , 我们就会把这些形似瓦片的龟裂泥板一一揭起 , 一摞一摞地码垛在干涸的塘边 。 有时 , 塘水并未彻底枯竭 , 浅显的泥水中有一种像红色贝壳一样的虫子在里面游得很欢 。 那玩意长大后就像三叶虫一样 , 上面是壳、后面有尾巴 , 还有层层叠叠的片状足 , 我们叫它“翻车车” 。 后来才知道 , 这是一种小型的甲壳类动物 , 学名叫鲎虫 。 我们蹲在水边 , 争先恐后地用草棍拨拉它们 , 心中快慰至极 。 夏天暴雨后 , 在水沟里还经常能看到一团团红丝一样的虫子 , 它们凭空出现 , 然后不停地在浅浅的水里扭动自己的身体 。 一上午的烈日过后 , 它们又和水一起消失了 。 成年后 , 我常常想 , 我们所有的人 , 其实都像那些虫子 。 为了活着、为了更好地活着 , 疯狂地扭动、挣扎 。 而无论你浮在哪一层 , 终归离不开这条水沟 。 一天 , 听老人们说:“种瓜得瓜 , 种豆得豆” , 我思谋种鱼自然也该得鱼 。 于是对小伙伴三干头说:“咱俩一起去种鱼吧!” 三干头说:“好的!”于是我俩就去湖边种鱼 。 “你挖坑 , 我种鱼 。 ”我边指挥三干头 , 边从口袋里掏出几根鱼刺 , 放进三干头挖好的坑里 。 三干头疑惑地说:“鱼真的能种出来吗?” “那当然!”我胸有成竹地说 。 说完 , 我把鱼刺埋好 , 很有信心地在上面浇上了水 , 然后高兴地跑回家去了 。 此后 , 我每天都要去看一下种好的鱼 , 等了好久也不见结果 , 失望至极 。 初春 , 看着大孩子们兴高采烈地放风筝 , 我只有临渊羡鱼的份 。 每当邻居大哥把风筝放上天空 , 我们都聚拢在他的周围 , 怀着仰慕的心情抬头张望 , 风筝越飞越高、越看越小 。 我不会扎风筝 , 也不会放 , 只等他把风筝放上天 , 才接过线轴来玩一会、放飞心情 。 记得邻居大哥曾向我介绍控制风筝的诀窍:一拉一放 。 拉的时候 , 上扬力增加 , 风筝稳步上升;放的时候 , 牵引力变小 , 风筝会飞高飞远 。 必须很快又拉 , 再次保持风筝的角度稳定 。 风力正盛的时候 , 多放线;风力下降的时候 , 就收线 。 有时风筝飞得高、风力大 , 就会把线扯断 。 从高空远远地飘走 , 慢慢变小 , 最后消失在视野中 。 邻居大哥的第一个反应就是撒腿狂奔 , 去追赶那个快速逃逸的风筝 。 我们这些小孩子也喜欢凑热闹 , 跟着他跑 , 气喘吁吁 , 直到跑不动为止 。 过了半天 , 邻居大哥回来了 , 有时手里拿着风筝、满面笑容;有时两手空空、一脸沮丧 。 塞外的寒冬 , 冰天雪地 , 湖水也变得平滑如镜 。 大自然给我们创造了玩耍的乐园 , 在冰面上尽情愉悦的季节再次来临 。 我的冰车是父亲给制作的 。 制作时 , 我鞍前马后地帮忙传递木板、钉子、铁丝 。 父亲是做冰车的巧手 , 用几块木板 , 钉在两根横梁上;在横梁上固定两根铅丝 , 就成为一个冰车 。 再找两根钢筋棍 , 一端磨尖 , 作为冰扦 。 至此 , 一副精巧的冰上坐骑便大功告成 。 那时 , 我们一下学便撒欢似地往湖边跑 。 宽敞的冰面上 , 伙伴们各显神通 。 冰车竞相亮相后 , 便开始了激烈而又精彩的比赛 。 大孩子驾驭冰车很熟练 , 他们身体略微前倾 , 双臂使劲划着冰扦 , 就能使冰车在冰面上飞驰;不熟练的 , 怎么使劲都在原地转圈 , 急得小脸通红;还有的孩子稳如泰山地坐着 , 单等小伙伴们来推 。 有时推的人用劲大了点 , 冰车便一溜烟地飞驰而去 , 吓得坐在冰车上的人呜哇乱叫 。 冰面偶有凸凹不平的地方 , 急停不稳 , 人仰车翻的事情时有发生 。 更有趣的是 , 躲不开的两辆冰车撞到一起 , 大家干脆就趴在冰面上打着滚地笑 。 在这磕磕绊绊的过程中 , 我们滑冰的技艺很快就熟练起来 , 速度也变得更加快捷 。 有时 , 我们还在冰面上抽毛猴(陀螺)玩儿 。 毛猴为木制的圆锥形 , 上大下尖 。 将尖头着地 , 以鞭绳缠绕毛猴 , 然后急拉鞭绳 , 使毛猴旋转 。 持续以绳抽之 , 使之旋转不停 。 我们玩的毛猴都是自己制作的 , 材料多半为硬杂木 。 硬杂木毛猴质地坚硬 , 纹理细腻致密、旋转起来稳定有力、鞭子抽上去清脆响亮 。 毛猴的锥尖处镶有一颗滚珠 , 为的是耐磨 。 冰车、毛猴这样一些既简易、又粗糙的东西 , 曾为我们带来无穷的快乐 。 塞外的冬季寒冷而漫长 , 我们尽管手脸冻得通红仍然乐此不疲 。 现在的内蒙古送变电公司东院宿舍北端 , 那时是一片农田 , 一位姓刘的河北人在此种菜 。 地的北面是他的一间土房 , 房是用土坯垒就的 。 室内土地、土炕 , 一扇木门支离破碎 。 没有能开合的窗户 , 土墙的方洞中镶着一块玻璃借以采光 。 夏天 , 他家地里的西红柿长得十分繁盛 。 他每天一早摘了 , 用架子车推到街里去卖 , 记得一斤只卖一二分钱 。 他有一个和我年龄相仿的男娃 , 黑脸、黑手 , 没裤子穿 。 我常去他家玩 , 去他家不用脱鞋就可以上炕 , 蹦啊、跳啊 , 有时高兴的能从炕上滚到地上 。 渴了就到门背后的水缸里舀水喝 , 咕咚咕咚地十分畅快 , 他爹他娘从未流露出不悦的神情 。 那年夏天 , 有几个河北老乡来投靠老刘 。 他们听说此地芦苇甚多 , 可以用来造纸 , 于是四五个人办了个造纸作坊 , 造纸采用的仍是蔡伦那个年代的工艺 。 暑假时 , 我们天天给那几个大汉打下手 。 说是打下手 , 其实是在帮倒忙 , 比如搅池子里的纸浆 , 从墙上往下揭纸 , 也忙得不亦乐乎 。 防疫站站长的少爷也是我们的玩伴 。 他有时拉我们去他家参观他成筐的玩具 , 品尝进口奶粉 。 他的妈妈 , 那个穿布拉吉的漂亮女人 , 对我们深恶痛绝 。 总是蹙眉疾首地盯着我们这群衣着不整的土孩子 , 但她又得罪不起她那宝贝儿子 。 女主人有洁癖 , 雪白的床单外人不能坐也不能挨 。 倘若有人误坐 , 她会立即从床上揪下来塞入水盆中 。 就连吃西瓜 , 她也要用酒精棉球先把外皮擦个不停 。 那时 , 我一直以为毛主席就住在天安门城楼上 , 和爱妻用煤油炉子煮饭吃 。 我那时没去过北京 , 没见过天安门 。 脑子里的天安门 , 到晚上通体放着红光 。 那时 , 院子里孩子的名字 , 很多都有共同的痕迹:建国、建华、国庆、卫星、跃进、红旗 。 那时我认为冰棍儿只能有山楂和小豆的 , 竟然不知道奶油还可以做冰棍儿 。 那时上完厕所 , 从来也不洗手 。 因为 , 按照逻辑推理——你的手碰到屎了吗?碰到屁眼了吗?没有!那还洗什么手? 那时的解放鞋 , 因为是低帮的 , 所以很容易进土 。 在院子里玩累了 , 每逢休息时就会用手抠里面的泥 。 抠得满手指臭大酱味儿 , 有时候还忍不住闻闻 , 再去洗净 。 那时说起公元2000年 , 好像现在遥想下一次冰河期的来临 。 谁知此时2000年竟然已经过去十几年了 。 后记: 我在中山西路小学念书时 , 同学们大多在回民区住 。 旧城的孩子们是很少有像样的玩具的 。 大门洞旁只要一堆沙子 , 几个孩子就在沙堆上玩儿“闪闪窖” 。 把沙子刨开一个深洞 , 架几根树枝 , 蒙上纸 , 再在表面浮上一点儿沙子 。 不知道的孩子踩上去就会闪一跤 。 那时的娃娃啥也不懂 , 在垃圾堆上捡到大人用过的避孕套 , 还以为是气球 , 就拿嘴吹起来 。 心里想这东西可比气球好玩多了 , 可以吹得非常大而不爆…… 大些的孩子在巷子里玩木刀打“节克儿” , 用铁钩子推铁环 。 一到冬天 , 巷口人们泼出来的污水会结冰 , 孩子们就在上面划冰车 。 一个院子的几个孩子常玩的游戏还有“藏埋埋” 。 其中“鸡毛信”就是在纸条上写上字藏起来 , 让其他人在他身上找 。 有一次一个孩子居然把纸条塞在了肛门里 , 搞得非常恶心 。 还有些孩子 , 经常去西河沿儿挖红胶泥 , 回来捏成房子、锅灶、篓壶、盘碗、人人马马 , 然后摆起来玩“过家家” 。 那时西河沿儿还很荒凉 , 常有丢弃的女婴被冲上岸 , 有些胆大的野孩子还用石子丢在死婴的泡白了的肚皮上 。 铺马路的时候 , 路边常常会熬沥青 , 黑黑的沥青又名“臭油” 。 这些臭油在冷却但尚未完全凝固时 , 可以捏成各种兵器 , 比如大刀、方天画戟等等 。 那时还有一种用于氧焊的材料叫“臭嘎石” , 对着它撒一泡尿就能滋滋地响起来 , 还冒着淡淡的烟 。 据说 , 这种东西产生的气能点着 , 旧城夜市的回民老汉们用的电石灯里装的就是这种东西 。 那时有些孩子把大钉子扔在铁道上 , 待火车疾驰而过时 , 钉子就压成了标准的大刀的形状 。 和电影《闪闪的红星》里红军战士手里拿的刀非常相似 。 家里如果有人在塑料厂上班 , 还可以搞到长短不一的硬塑料管儿 , 把这些管儿拼接在一起 , 就成了“靠山王”杨林手里的锏 , 操在手里互相拼打 。 离印刷厂住的近的孩子们 , 则常常能拿出来废弃不用的铅字蘸着墨水在纸上印字 。 旧城各条巷子的孩子基本上都会推选出一个头儿 , 有时候会分成两拨群殴 。 我有一次跑得慢了些 , 被一颗石子击中了后脑勺 , 起了很大一个包 , 疼了好几天 。 所有的大人都曾经是小孩 , 虽然只有少数人记得 。 普鲁斯特说:“回忆童年 , 可从世俗秩序中获得短暂解脱 , 带来对生活的全新领悟 。 ” 我们必须赞美童年 , 它让艰难尘世变成短暂的天堂 , 不论在任何年代 , 它都是最后的桃花源 。 我们从一泓清泉而来 , 生命从此奔流辗转 。 日日叮咚如歌 , 天天快乐如舞 。 我们必须记住童年 , 因为它是人一生中最美妙的阶段 。 那时的我们是一朵花 , 也是一根草 。 虽然少不更事 , 却已显露懵懵懂懂的聪明、对世界强烈的欲望 。

推荐阅读

-

广州市|广州市中心有个相亲角,优质对象,女性比例极高,父母:操心

-

『人民日报客户端』44+1!任何一个1都不能大意!

-

雪儿小姐的情书|一般情况下,会给你三个“连续”,女人想念你到极致

-

-

-

新射雕英雄传|《新射雕英雄传》开机,演员阵容曝光,主角实力还不如配角

-

-

-

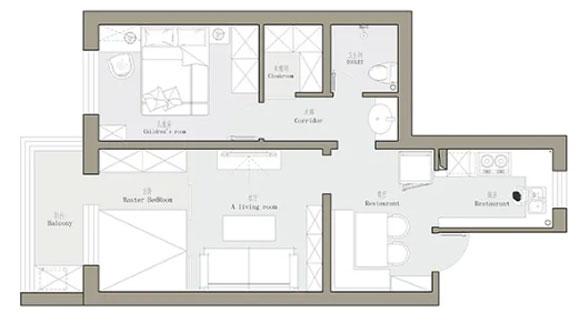

50㎡居然能做两房,还有衣帽间,小户型就该这么装,真心实用

-

中新经纬|【财经早汇】二三线城市房贷现收紧迹象,部分银行暂停房贷业务

-

-

骨鲠在喉|却因“天价”电费不敢住,物业你是在开玩笑吗,女子花90万买房

-

「平凡寥寥生活」身上这三种“体质”很明显,占一个你都很厉害了,真正优秀的人

-

-

-

悟世间百态|自制粉蒸肉、番茄鸡蛋汤,今天的晚饭是交通日主题吗?

-

内蒙古锡林郭勒盟一矿发生井下车辆事故已知20死30伤

-

-

房价|未来10年,中国“最贵重”的不再是房子,这2个行业更有“钱途”

-