ж’°ж–ҮдёЁйҮҚжңЁ еҪ“ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…еңЁеӘ’дҪ“гҖҒзҪ‘з»ңе’Ңеҗ„з§Қжё йҒ“д»ҘдёҖз§ҚзҮҺеҺҹд№ӢеҠҝдәҺе…¬дј—йқўеүҚе‘ҲзҺ°ж—¶ пјҢ дёҖж—¶й—ҙжүҖж¶ҢжқҘзҡ„еҺӢжҠ‘гҖҒж„ӨжҖ’гҖҒжҒҗж…Ңе’ҢдёҚе®үд№ҹдјҙйҡҸзқҖиҝҷдәӣй“әеӨ©зӣ–ең°зҡ„ж–°й—»жҺҘиёөиҖҢиҮі гҖӮ з”ұжӯӨ пјҢ е…ЁеӣҪзӣ®е…үйғҪејҖе§ӢиҒҡйӣҶеңЁж–°еҶ з—…жҜ’жңҖе…ҲеҸ‘зҺ°зҡ„жӯҰжұү пјҢ 并且йҡҸзқҖжӯҰжұүд»ҘеҸҠж№–еҢ—е…¶д»–еӨҡдёӘеҹҺеёӮдёҺең°еҢәејҖе§Ӣе°ҒеҹҺ пјҢ дҪҝеҫ—зҙ§еј ж„ҹиҝӣдёҖжӯҘиў«еҠ ејә гҖӮ йқўеҜ№зӘҒеҸ‘зҡ„зҒҫйҡҫдәӢ件 пјҢ е°Өе…¶еҰӮж–°з—…жҜ’иҝҷиҲ¬жңӘзҹҘд№Ӣзү©ж—¶ пјҢ дәә们дјҡж„ҹеҲ°зҙ§еј е’ҢжҒҗж…ҢжҳҜиҮӘ然зҡ„еҸҚеә” гҖӮ жҲ–и®ёд№ҹжӯЈеӣ еҰӮжӯӨ пјҢ еҸҠж—¶гҖҒе…¬ејҖзҡ„дҝЎжҒҜжүҚжңҖиғҪе®үж…°дәә пјҢ еҜ№дәҺж„ҹжҹ“иҖ…зҡ„её®еҠ©гҖҒз…§йЎҫе’ҢжІ»з–—д№ҹжңҖиғҪйј“иҲһдәә гҖӮ жӯӨж¬Ўз–«жғ…еёҰжқҘдәҶз§Қз§ҚеӨҚжқӮзҡ„жғ…з»ӘдёҺжҖқиҖғ пјҢ дј—еЈ°е–§е“—дёӯ пјҢ еҫҲеӨҡдәәеңЁдёҖз§ҚйқһеёёжҖҒзҡ„зҠ¶жҖҒдёӢејҖе§ӢдәҶиҮӘжҲ‘йҡ”зҰ»гҖҒжҠ‘жҲ–ејәеҲ¶йҡ”зҰ»зҡ„з”ҹжҙ» пјҢ 并且ж•ҙж—Ҙиў«з–«жғ…ж–°й—»зүөеҠЁзқҖжғ…з»Ә пјҢ жңүеҝғзҗҶеӯҰ家и§ӮеҜҹиҜҙ пјҢ и®ёеӨҡдәәдә§з”ҹдәҶжҹҗз§Қиҝ‘дјјPTSD пјҲеҲӣдјӨеә”жҝҖеҸҚеә”пјү зҡ„з—ҮзҠ¶ гҖӮ иҝҷдәӣеҝғзҗҶеҸҚеә” пјҢ з”ҡиҮіи®©дёҚе°‘дәәејҖе§Ӣдә§з”ҹдёҖз§Қ愧з–ҡпјҡжңүдәәеңЁеҸ—иӢҰ пјҢ жҲ‘еҚҙеңЁиҝҮзқҖе®үзЁіеҰӮеёёзҡ„з”ҹжҙ» гҖӮ еҰӮжһңиҜҙ пјҢ еңЁз–«жғ…иҮӘ1жңҲжҢҒз»ӯиҮід»Ҡзҡ„жӯӨеҲ» пјҢ еӨ§еӨҡж•°дәәе·Із»ҸиғҪеӨҹеӨ„зҗҶжңҖеҲқзҡ„иҝҮеәҰжҒҗж…ҢдёҺжҖҖз–‘ пјҢ дҪҶиҝҷз§Қеҫ®еҰҷзҡ„愧з–ҡ пјҢ д»Қ然еңЁеӣ°жү°зқҖдёҚе°‘дәә гҖӮ жҲ‘们д»ҠеӨ©зҡ„ж–Үз« пјҢ дё»иҰҒжғіи°Ҳи°Ҳе…іжіЁз–«жғ…д№Ӣж—¶ пјҢ еҰӮдҪ•еҺ»еӨ„зҗҶвҖңд»–дәәзҡ„иӢҰйҡҫвҖқдёҺиҮӘиә«зҡ„е®үзЁід№Ӣй—ҙзҡ„еј еҠӣ гҖӮ з–«жғ…д№ӢдёӢ пјҢ жҲ‘们еҸҜиғҪдјҡжңүиҝҷдәӣеҝғзҗҶеҸҚеә” еңЁж–°еҚҺзӨҫзҡ„дёҖзҜҮж–Үз« дёӯ пјҢ и®Ёи®әдәҶж–°еҶ з–«жғ…дёӢе…¬дј—еҸҜиғҪдә§з”ҹзҡ„еҝғзҗҶеҸҚеә” пјҢ е…¶дёӯе°ұеҢ…жӢ¬еҰӮдёӢз—ҮзҠ¶пјҡз–‘з—… гҖӮ еӣ дёәж„ҹжҹ“ж–°еҶ з—…жҜ’жүҖдә§з”ҹзҡ„з—ҮзҠ¶дёҺжөҒиЎҢж„ҹеҶ’еҚҒеҲҶзӣёдјј пјҢ 并且еҸҲеӣ дёәеҶ¬еӯЈжӯЈжҳҜжөҒиЎҢж„ҹеҶ’йў‘еҸ‘ж—¶жңҹ пјҢ иҖҢеҜјиҮҙи®ёеӨҡдәәеҜ№жӯӨз„Ұиҷ‘дёҚе®ү гҖӮ еүҚдёҖж®өж—Ҙеӯҗ пјҢ 笔иҖ…еӣ жҙ—жҫЎзқҖеҮүиҖҢж„ҹжҹ“йЈҺеҜ’ пјҢ жүҖжңүзҡ„з—ҮзҠ¶дёҺеҪ“ж—¶жӯЈеңЁзҪ‘дёҠй“әеӨ©зӣ–ең°жҸӯйңІзҡ„ж–°еҶ иӮәзӮҺз—ҮзҠ¶еҚҒеҲҶзӣёдјј гҖӮ иҷҪ然зҹҘйҒ“иҮӘе·ұеҸӘжҳҜж„ҹеҶ’ пјҢ дҪҶеҚҙдҫқж—§дёәжӯӨж»Ўеҝғзҙ§еј дёҺз„Ұиҷ‘ пјҢ з”ҡиҮідә§з”ҹжҒҗж…Ң гҖӮ жӯЈеҰӮе…¶еҗҺзӣёе…іеҢ»еӯҰ专家еңЁдёҖејҖе§ӢжүҖжҸҗйҶ’зҡ„ пјҢ еҰӮжһңжІЎжңүжҺҘи§ҰеҸІ пјҢ дё”зҹҘйҒ“жҳҜж„ҹеҶ’ пјҢ еҲҷдёҚеҝ…еүҚеҫҖеҢ»йҷў пјҢ еӣ дёәдёҖж–№йқўеҢ»йҷўжң¬иә«дәәжөҒеҜҶйӣҶ пјҢ е®№жҳ“еҪўжҲҗдәӨеҸүж„ҹжҹ“пјӣеҸҰдёҖж–№йқўд№ҹдјҡеҚ жҚ®ж–°еҶ ж„ҹжҹ“иҖ…зҡ„жЈҖжөӢе’Ңж•‘еҠ©жңәдјҡ гҖӮ йҷӨжӯӨд№ӢеӨ– пјҢ еҸҜиғҪдә§з”ҹзҡ„еҝғзҗҶиҝҳжңүжҠ‘йғҒжғ…з»ӘгҖҒзқЎзң йҡңзўҚгҖҒејәиҝ«з—Ү пјҲеҰӮеҸҚеӨҚжҙ—жүӢгҖҒж¶ҲжҜ’зӯүпјү д»ҘеҸҠеӣ дёәеӨ„дәҺиҫғеӨ§зҡ„жҖқжғіеҺӢеҠӣиҖҢеј•иө·зҡ„иә«дҪ“еҸҚеә”е’Ңз–ҫз—… гҖӮ иҖҢеҜјиҮҙиҝҷдёҖеҲҮеҝғзҗҶзҡ„иғҢеҗҺ пјҢ йҷӨдәҶжҒҗж…Ңд№ӢеӨ– пјҲеҰӮиә«еӨ„ж–°еҶ з–«жғ…дёҘйҮҚең°еҢәд»ҘеҸҠжңүиҝҮзӣёе…іжҺҘи§ҰеҸІзӯүпјү пјҢ е…¶е®һиҝҳдёҺжҹҗз§Қжӣҙж·ұеұӮж¬Ўзҡ„еҝғзҗҶжғ…з»Әжңүе…і пјҢ е°Өе…¶еҜ№и®ёеӨҡиҝңзҰ»ж–°еҶ з–«жғ…дёҘйҮҚеҢәеҹҹзҡ„е…¬дј—жқҘиҜҙ гҖӮ иҝҷж ·дёҖз§Қе…Ёжғ…жҠ•е…Ҙ пјҢ йҷӨдәҶеҜ№дәҺз–«жғ…зҡ„е…іжіЁд№ӢеӨ– пјҢ иҝҳеёҰзқҖеҫҲејәзғҲзҡ„йҒ“еҫ·е’ҢиҙЈд»»ж„ҹ пјҢ е°Өе…¶еҜ№и®ёеӨҡзҹҘиҜҶдәәиҖҢиЁҖ пјҢ иҝҷдёҖзӮ№иЎЁзҺ°еҫ—жӣҙеҠ йІңжҳҺвҖ”вҖ”еҚівҖңиҝңж–№зҡ„е“ӯеЈ°вҖқ гҖӮ е…¶е®һеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠ пјҢ е®ғиҖғйӘҢзқҖжҲ‘们иҝҷдәӣеӨ„еңЁиҝңж–№д№Ӣдәәзҡ„йҒ“еҫ·гҖҒеҗҢжғ…еҝғд»ҘеҸҠз”ҹжҙ»еңЁдёҖдёӘз©әй—ҙд№ӢдёӯеҜ№дәҺеҪјжӯӨзҡ„иҙЈд»» гҖӮ еӣ иҖҢи®ёеӨҡиҜ„и®әд№ҹжҢҮеҮә пјҢ жӯӨж¬Ўз–«жғ…д№ҹжҲҗдёәдәҶдёҖдёӘе…¬дј—иҮӘжҲ‘еӯҰд№ е’Ңж•ҷиӮІзҡ„дәӢ件 гҖӮ

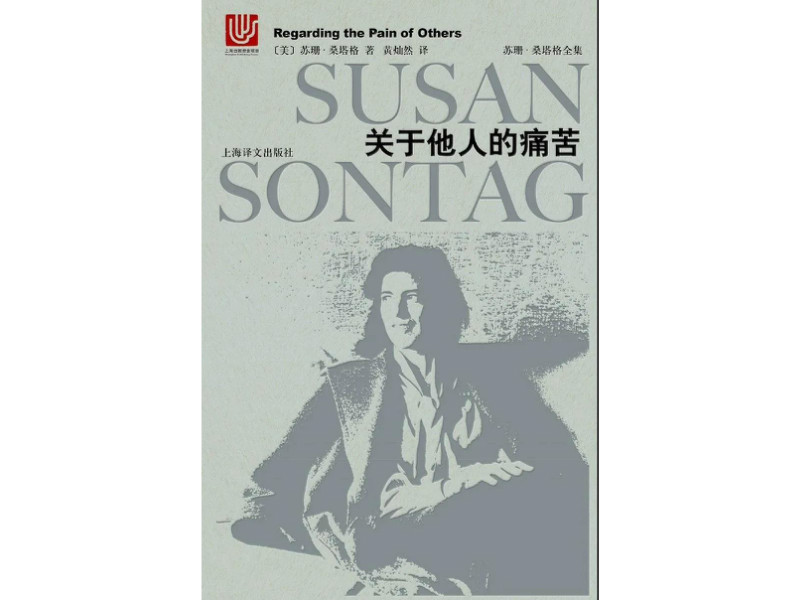

гҖҠе…ідәҺд»–дәәзҡ„з—ӣиӢҰгҖӢ пјҢ [зҫҺ] иӢҸзҸҠВ·жЎ‘еЎ”ж ји‘— пјҢ й»„зҒҝ然иҜ‘ пјҢ дёҠжө·иҜ‘ж–ҮеҮәзүҲзӨҫ пјҢ 2018е№ҙ4жңҲзүҲ гҖӮ еңЁиҝҷдәӣй“әеӨ©зӣ–ең°зҡ„дҝЎжҒҜд№Ӣдёӯ пјҢ жҲ‘们д№ҹдјҡзңӢеҲ°е…¶дёӯ蔓延зқҖдёҖиӮЎдјјд№Һз”ұжҒҗж…ҢжүҖеҜјиҮҙзҡ„ж¶ҲжһҒжғ…з»Ә гҖӮ еҪ“жҲ‘们и§ӮеҜҹжӯӨзұ»дәәзҫӨзҡ„зӣёе…іиЁҖи®әж—¶дҫҝдјҡеҸ‘зҺ° пјҢ 他们其е®һе§Ӣз»Ҳз§ҜжһҒдё”дё“жіЁең°еңЁеҸӮдёҺеҜ№жӯӨж¬Ўз–«жғ…зҡ„и®Ёи®ә гҖӮ 他们иҪ¬еҸ‘жӯҰжұүд»ҘеҸҠе…¶д»–еҹҺеёӮдёӯзјәд№Ҹзү©иө„зҡ„еҢ»йҷўзҡ„зӨҫдјҡжұӮеҠ©дҝЎжҒҜ пјҢ иҪ¬еҸ‘йӮЈдәӣеңЁе°ҒеҹҺдёӯзҡ„дёӘдҪ“жүҖйҒӯйҒҮзҡ„еӣ°йҡҫе’Ңеӣ°еўғ пјҢ д»ҘеҸҠеҜ№еҗ„з§ҚжҚҗиө зү©иө„зҡ„зӣ‘зқЈд№ҹжҜ«дёҚжқҫжҮҲвҖҰвҖҰ他们еҜ№дәҺиҝңж–№зҡ„зҒҫйҡҫе’Ңе“ӯеЈ°зҡ„е…іжіЁжҲ–и®ёж— дәәиғҪеҸҠ пјҢ дҪҶд№ҹжӯЈжҳҜеңЁиҝҷдәӣе…іжіЁдёӢжёҗжёҗиЎҚз”ҹеҮәжҹҗз§Қж¶ҲжһҒгҖҒж— еҠӣз”ҡиҮіиҷҡж— ж„ҹ пјҢ з”ұжӯӨеҮ д№Һеӣ°жү°зқҖжҜҸдёҖдёӘжІЎжңүзҪ®иә«з¬¬дёҖзҺ°еңәзҡ„гҖҒиҝңж–№зҡ„е…іжіЁиҖ…们 гҖӮ иҝҷз§Қжғ…з»Әе…¶е®һеҚҒеҲҶеёёи§Ғ гҖӮ еңЁиӢҸзҸҠВ·жЎ‘еЎ”ж јзҡ„гҖҠе…ідәҺд»–дәәзҡ„з—ӣиӢҰгҖӢдёҖд№Ұдёӯ пјҢ еҘ№йҖҡиҝҮеҜ№и®°еҪ•зқҖзҒҫйҡҫе’ҢжҲҳдәүзҡ„ж‘„еҪұдҪңе“Ғзҡ„и®Ёи®ә пјҢ жҢҮеҮәи§ӮзңӢиҖ…们еҸҜиғҪз”ұжӯӨеҪўжҲҗзҡ„жҹҗз§Қж— еҠӣж„ҹе’Ң愧з–ҡ гҖӮ еӣ дёәиҝңж–№зҡ„зҒҫйҡҫе’Ңе“ӯеЈ°дјҡжҸҗйҶ’жҲ‘们дёҖдёӘдјјд№ҺеңЁж—ҘеёёйҮҢжҖ»иў«еҝҪи§Ҷзҡ„й—®йўҳ пјҢ еҚіжҲ‘们关дәҺиҝҷдәӣвҖңиҝңж–№зҡ„вҖқдёҚе№ёзҡ„ж— иғҪдёәеҠӣ гҖӮ иҝҷдёҚд»…д»…еҸӘжҳҜең°зҗҶж„Ҹд№ү пјҲиҷҪ然е®ғдјјд№Һд№ҹжҖ»жҳҜеҚ жҚ®зқҖеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚпјү дёҠзҡ„ пјҢ иҝҳдёҺжҲ‘们зҡ„еҗҢжғ…е’ҢйҒ“еҫ·ж„ҹжңүе…і пјҢ е…ідәҺиҮӘжҲ‘дёҺд»–иҖ…зҡ„иҒ”зі» пјҢ д»ҘеҸҠеҜ№дәҺеҪјжӯӨзҡ„иҙЈд»» гҖӮ жЎ‘еЎ”ж јиҜҙпјҡвҖңеҸӘиҰҒжҲ‘们ж„ҹеҲ°иҮӘе·ұжңүеҗҢжғ…еҝғ пјҢ жҲ‘们е°ұдјҡж„ҹеҲ°иҮӘе·ұдёҚжҳҜз—ӣиӢҰж–ҪеҠ иҖ…зҡ„е…ұи°Ӣ гҖӮ жҲ‘们зҡ„еҗҢжғ…еҝғе®ЈеёғжҲ‘们зҡ„жё…зҷҪ пјҢ еҗҢж—¶д№ҹе®ЈеёғжҲ‘们зҡ„ж— иғҪ гҖӮ вҖқ ж— иғҪдёәеҠӣжҳҜиҝҷе…¶дёӯжңҖд»ӨдәәжІ®дё§зҡ„жғ…з»Ә пјҢ иҖҢз”ұжӯӨеҫҖеҫҖдјҡдә§з”ҹдёӨз§ҚзңӢдјјдёҚеҗҢзҡ„иЎҢдёәпјҡ дёҖжҳҜи§үеҫ—еқҗиҖҢи®әйҒ“дёҚеҰӮиө·иҖҢиЎҢйҒ“ пјҢ жүҖд»Ҙ他们иҝӣе…ҘвҖңиҝңж–№вҖқ пјҢ зҪ®иә«з¬¬дёҖзҺ°еңә пјҢ еҸӮдёҺеҜ№зҒҫйҡҫзҡ„жҠ—еҮ» пјҢ д»ҘжӯӨжқҘеё®еҠ©йӮЈдәӣе“ӯеЈ° гҖӮ еңЁдёҠдё–зәӘдёүеҚҒе№ҙд»Ј пјҢ дјҙйҡҸзқҖж—ҘеҶӣдҫөеҚҺ пјҢ еӨ„еңЁеҗҺж–№зҡ„е№ҙиҪ»еӯҰеӯҗ们ејҖе§Ӣи ўи ўж¬ІеҠЁеёҢжңӣиғҪеӨҹеүҚеҫҖеүҚзәҝеҸӮеҶӣжҠ—ж•Ң гҖӮ жӯЈеҰӮжё…еҚҺеӨ§еӯҰж•‘еӣҪдјҡеңЁе…¶гҖҠе‘Ҡе…ЁеӣҪж°‘дј—д№ҰгҖӢйҮҢжүҖиҜҙзҡ„пјҡвҖңеҚҺеҢ—д№ӢеӨ§ пјҢ е·Із»Ҹе®үж”ҫдёҚдёӢдёҖеј е№ійқҷзҡ„д№ҰжЎҢвҖқ гҖӮ дәҢжҳҜдёәжӯӨжғ…з»ӘжүҖеӣ° пјҢ иҖҢдә§з”ҹеҮәжҹҗз§Қ愧з–ҡгҖҒиҮӘиҙЈз”ҡиҮіжҳҜвҖңеҺҹзҪӘвҖқзҡ„еҝғзҗҶ гҖӮ иҝҷдёҖеҝғзҗҶеңЁиҮӘи®ӨдёәиғҢиҙҹзқҖвҖңйҒ“вҖқзҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗдёӯеҚҒеҲҶеёёи§Ғ пјҢ 并且д№ҹдјҡйҡҸзқҖиҮӘиә«йҒ“еҫ·ж„ҹзҡ„ејәејұиҖҢжңүжүҖиө·иҗҪ гҖӮ еңЁиҝҷдёӘиҰҒжұӮйҡ”зҰ»зҡ„зҠ¶еҶөдёӢ пјҢ жҲ‘们йғҪиў«жқҹзјҡеңЁеҪјжӯӨзҡ„гҖҒе°Ҹе°Ҹзҡ„дёӘдҪ“з©әй—ҙдёӯ гҖӮ иҖҢд№ҹжӯЈжҳҜеңЁиҝҷз§ҚзҠ¶еҶөдёӢ пјҢ еүҚиҝ°зҡ„еҝғзҗҶдјјд№ҺдјҡеҸҳеҫ—жӣҙеҠ жө“йҮҚ пјҢ 并且дјҙйҡҸзқҖжҹҗз§ҚвҖңе®һз”Ёдё»д№үвҖқе’ҢвҖңз«ӢеҲ»е®һзҺ°вҖқзҡ„жёҙжңӣзҡ„иҗҪз©ә пјҢ з”ұжӯӨеҫҖеҫҖе®№жҳ“еҜјиҮҙжӯӨзұ»жғ…з»ӘеҸҳеҫ—ж— еӨ„зәҫи§Ј пјҢ жңҖз»Ҳиө°еҗ‘ж¶ҲжһҒгҖҒиҷҡж— жҲ–жҳҜеҪ»еә•зҡ„еҶ·жј гҖӮ вҖңйҷ„ иҝ‘жҖ§вҖқзҡ„зјәеӨұ пјҢ дёҺеҜ№вҖңиҝңж–№е“ӯеЈ°вҖқзҡ„愧з–ҡ еңЁиҝҷе…¶дёӯ пјҢ дәә们ж„ҹеҲ°ж— иғҪдёәеҠӣзҡ„дёҚд»…д»…еҸӘжҳҜйӮЈдәӣеңЁиў«е°Ғй—ӯзҡ„еҹҺдёӯйҒӯйҒҮеӣ°йҡҫ пјҢ зӣҙйқўж–°еҶ з—…жҜ’еЁҒиғҒзҡ„дәә们 пјҢ е…¶е®һиҝҳжңүеҜ№дәҺдёӘдҪ“еұҖйҷҗзҡ„зӣҙи§Ҷ пјҢ д»ҺиҖҢйҖ жҲҗжҹҗз§Қе№»зҒӯ гҖӮ еңЁиҝҷжһҒз«Ҝзҡ„дёӘдҪ“е’ҢйҒҘиҝңзҡ„д»–иҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„еӨ§иө·еӨ§иҗҪ пјҢ еңЁеӯҰиҖ…йЎ№йЈҷзңӢжқҘжҳҜдёҖз§ҚзҺ°д»ЈжҖ§зҡ„з»“жһң гҖӮ д»–еңЁгҖҠеҚҒдёүйӮҖгҖӢдёӯжҺҘеҸ—йҮҮи®ҝж—¶жҸҗйҒ“ пјҢ дјҙйҡҸзқҖдёӘдҪ“дё»д№үж„Ҳжј”ж„ҲзғҲд»ҘеҸҠзҺ°д»ЈзӨҫдјҡз»“жһ„зҡ„еҸ‘еұ• пјҢ дёҖдёӘвҖ”вҖ”йЎ№йЈҷз§°дҪңвҖңйҷ„иҝ‘вҖқвҖ”вҖ”зҡ„дёӯй—ҙең°еёҰж¶ҲеӨұдәҶ пјҢ дәҺжҳҜдҫҝеҮәзҺ°дәҶе…үи°ұзҡ„дёӨеӨҙ пјҢ еҚідёӘдҪ“е’Ңи¶…и¶ҠжҖ§зҡ„д»–иҖ…/зҫӨдҪ“ гҖӮ еҪ“дёӘдҪ“еҸ‘зҺ°иҮӘе·ұзҡ„еұҖйҷҗе’Ңж— иғҪдёәеҠӣж—¶ пјҢ д»–еҫҖеҫҖдјҡзӣҙжҺҘдёҖжӯҘи·Ёи¶Ҡиҝӣиҝңж–№зҡ„д»–иҖ…йӮЈйҮҢ пјҢ дёҺд№ӢеҪўжҲҗжҹҗз§ҚеҝғзҗҶдёҠзҡ„иҒ”зі» пјҢ д»ҺиҖҢжҠҠиҮӘе·ұзҪ®иә«дәҺдёҖз§Қи¶…и¶ҠжҖ§зҡ„еӯҳеңЁдёӯ пјҢ иҺ·еҫ—еҪ’еұһж„ҹ гҖӮ иҝҷжҳҜи®ёеӨҡдәәжүҖйҒӯйҒҮзҡ„зҠ¶еҶө гҖӮ еҚіеңЁж–°еҶ з–«жғ…зҡ„иӮҶиҷҗдёӢ пјҢ 他们еҸ‘зҺ°дёҖзӣҙд»ҘжқҘеӨ„дәҺиҮӘжҲ‘зҠ¶жҖҒдёӯзҡ„дёӘдҪ“ пјҢ жҳҜжңүйҷҗзҡ„з”ҡиҮіжҳҜдёҚзЁіе®ҡзҡ„ пјҢ иҖҢејҖе§ӢйҖҡиҝҮеҗ„з§Қж–№жі•жқҘи®©иҮӘе·ұжҲҗдёәеҪ“дёӢзғӯзӮ№ж–°й—»е…іжіЁе’Ңи®Ёи®әзҡ„дёҖе‘ҳ пјҢ йҖҡиҝҮеҜ№иҝңж–№зҡ„иӢҰйҡҫе’Ңе“ӯеЈ°зҡ„е…іжіЁгҖҒжҠ’жғ…дёҺиЁҖиҜҙжқҘдҝқжҠӨиҮӘе·ұзҡ„жјӮжө®ж„ҹ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

-

еҝғзҗҶжөӢиҜ•|еҝғзҗҶжөӢиҜ•пјҡе“ӘеҸӘиқҙиқ¶жңҖзҫҺдёҪеҠЁдәәпјҹжөӢдҪ д»Җд№Ҳж—¶еҖҷиғҪйҖҶиҪ¬еҜҢиҙөе‘Ҫ

-

[зҷҪеҝ—еі°]зқЎи§үе§ҝеҠҝжңүеӨ§еӯҰй—®

-

з»ҷиЎҢжқҺз®ұиҙҙиҙҙзәёйңҖиҰҒжіЁж„Ҹд»Җд№Ҳпјҹ

-

жңәж ёзҪ‘|з–ҜзӢӮгҖҒжҒ¶ж„ҸгҖҒз—ӣиӢҰдё”дёҚеҸҜзҗҶе–»зҡ„дҪңе“ҒпјҡгҖҠйҫҷиғҢдёҠзҡ„йӘ‘е…өгҖӢ

-

е‘Ёй»‘йёӯе–ҠдҪ жқҘејҖеә—пјҢеҚ•еә—зү№и®ёз»ҸиҗҘжЁЎејҸе·ІејҖж”ҫ

-

|жё…д»Ј е’Ңз”°зҺүиһӯйҫҷж‘Ҷ件дёҖеҜ№

-

|ж–°е“ҒзүҢM43еҚЎеҸЈж‘„еғҸеӨҙ

-

еҒғеёҲеёӮ|з”·еӯҗжәәдәЎжү“жҚһдёҠжқҘеҸ‘зҺ°еҶ…з©ҝзәўиүІиұ№зә№ж–Үиғё иӯҰж–№еҸ‘еёғи®Өе°ёеҗҜдәӢ

-

е“ҒжҒ’жҳҹиҜӯ|иғҪеӨҹйЎәйЈҺйЎәж°ҙзҡ„еӣӣеӨ§з”ҹиӮ–пјҢдёғжңҲдёӢж—¬жңҖжңүеҸ‘еұ•з©әй—ҙ

-

еҢ—йқ’зҪ‘з»јеҗҲ|зҫҺеӣҪйҳҝжӢүж–ҜеҠ е·һжө·еҹҹеҸ‘з”ҹ5.7зә§ең°йңҮ йңҮжәҗж·ұеәҰ20еҚғзұі

-

дёҠжө·еҺЁеҚ«еұ• жі•жҒ©иҺҺеҚ«жөҙеј еӣҪеәҶпјҡиүәжңҜдҪ“йӘҢпјҢи®©и®ҫи®ЎдёәзҲұиҖҢз”ҹ

-

жҖҺж ·и®©еӨҙеҸ‘жӣҙжҹ”йЎәпјҹ

-

еӨ©ж¶ҜзңӢзӮ№еҺҶеҸІеҸ·|иў«зҫҺеӣҪдәәеҪ“жҲҗжҖӘзү©пјҢйҖҒеҺ»й©¬жҲҸеӣўеұ•и§ҲпјҢеҘ№жҳҜ第дёҖдёӘеҺ»зҫҺеӣҪзҡ„жё…жңқеҘіеӯҗ

-

еҸ¶еӯҗиӮЎиҜ„|иӮЎд»·ж¶ЁеҒңпјӣеҢ»иҚҜиЎҢдёҡдёҖз»ҶеҲҶйўҶеҹҹзҺ°йҮҚеӨ§жңәдјҡпјҒпјҢе®ҮйҖҡе®ўиҪҰй”ҖйҮҸзҢӣеўһ

-

жңүдёҖз§ҚвҖңеҸҚеҷ¬вҖқеҸ«иғЎжқҸе„ҝе’Ңй»„е®—жіҪпјҢеҲҶжүӢ11е№ҙеҗҺпјҢжӣҫз»Ҹйў„иЁҖйғҪеә”йӘҢдәҶ

-

дёҚжҖ•иў«вҖңж–ҮеҢ–з»ҹжҲҳвҖқпјҹи”ЎзңҒй•ҝз«ҹд№ҹиҝҪиө·еӨ§йҷҶеҸӨиЈ…еү§

-

иЎҢзЁӢз ҒеңЁе“ӘйҮҢжҹҘиҜўпјҹ

-

ж–°жүӢж¶ҲйҳІе‘ҳеҲҶз®Ўдҫӣж°ҙиҪҰејҖеҝғеҲ°йЈһиө·|ж–°жүӢж¶ҲйҳІе‘ҳеҲҶз®Ўдҫӣж°ҙиҪҰејҖеҝғеҲ°йЈһиө· з”»йқўеӨӘе–ңж„ҹ

-

жҢү姓ж°Ҹ笔画еҰӮдҪ•жҺ’еәҸ(еҰӮдҪ•жҢү姓ж°Ҹ笔画иҝӣиЎҢжҺ’еәҸ)

-

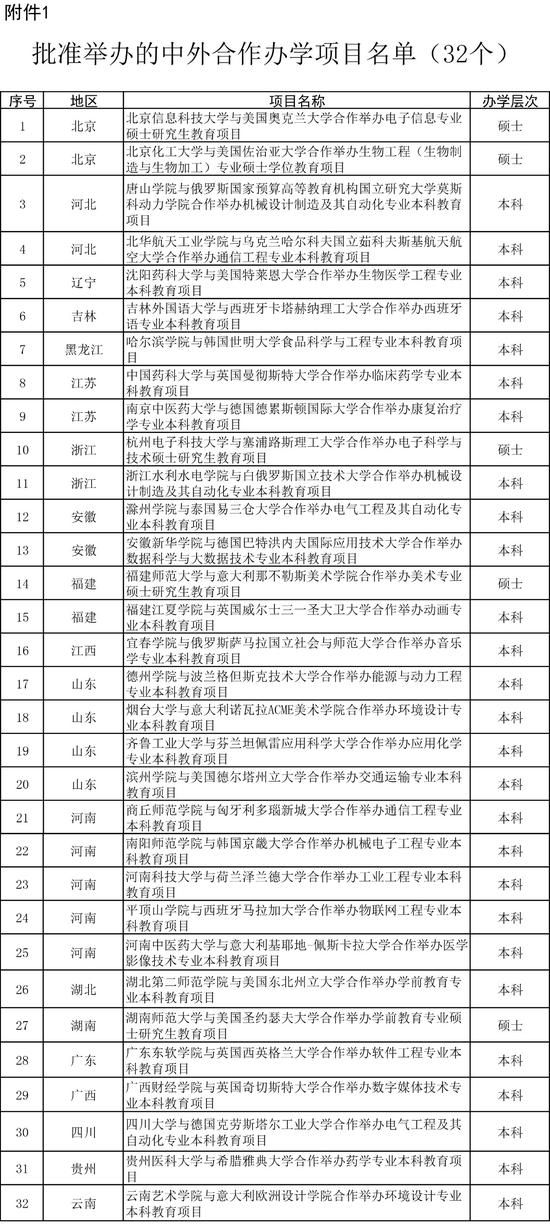

еҢ—дә¬ж—ҘжҠҘ|ж•ҷиӮІйғЁж–°жү№еҮҶ32дёӘдёӯеӨ–еҗҲдҪңеҠһеӯҰйЎ№зӣ®пјҢжҳҺе№ҙиө·еҸҜжӢӣз”ҹ

![[зҷҪеҝ—еі°]зқЎи§үе§ҝеҠҝжңүеӨ§еӯҰй—®](/renwen/images/defaultpic.gif)