刘士永:近代日本西洋医学改革的表与里

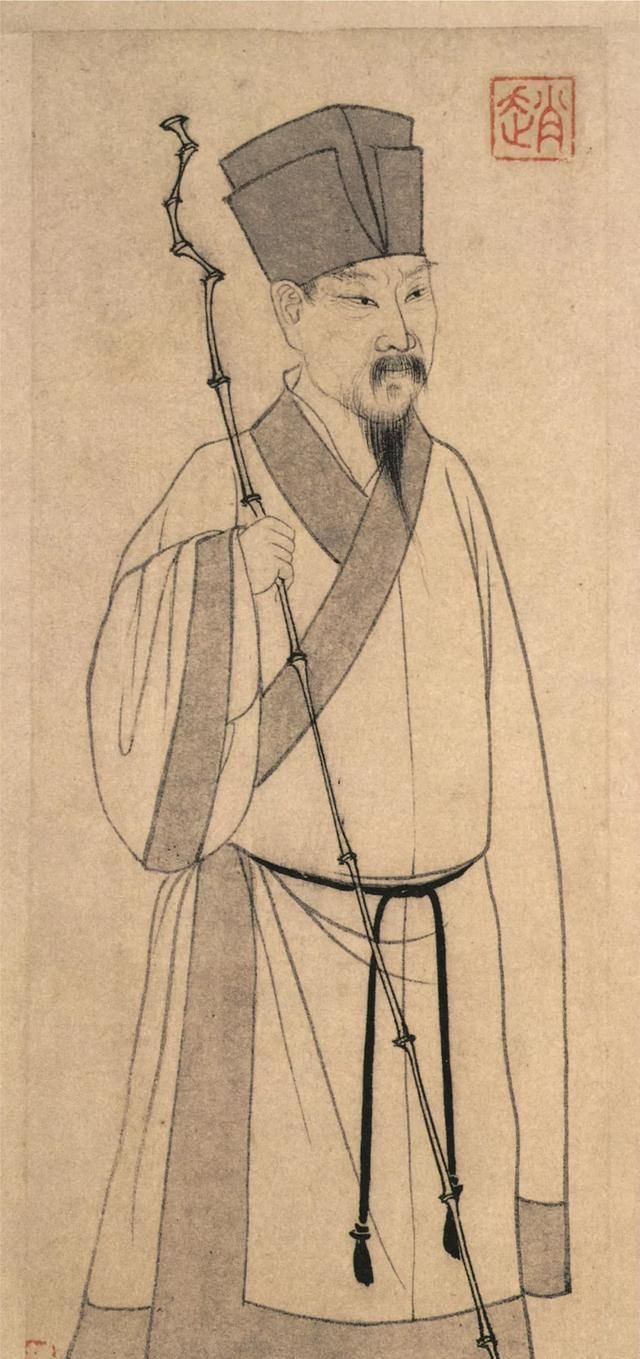

明治维新150年︱刘士永:近代日本西洋医学改革的表与里澎湃新闻发布时间:18-06-0813:17澎湃新闻官方帐号.编者按刘士永是台湾“中研院”台湾史所的副研究员 , 今年年初 , 上海中西书局出版了他的专著《武士刀与柳叶刀:日本西洋医学的形成与扩散》的增订本 。 在这本书中 , 作者希望向读者呈现幕末侍医门风在明治医学现代化中的演变 , 换个角度说 , 这本书是从医学变革切入 , 讨论了这场变革前后的日本医界与社会 。 今年是明治维新150周年 , 近期澎湃新闻就明治维新前后日本西洋医学发展的相关问题采访了刘士永 。 刘士永澎湃新闻:在近代日本西洋医学的发展过程中 , 您认为“明治维新”是一个拐点么?刘士永:我用“西洋医学”这个表述而不是“现代医学” , 是因为很多人在谈日本医学的西化时 , 想要谈的是现代医学 。 但其实 , 即便是我们现在认为的西方医学 , 在十九世纪中叶也曾经历过从传统到现代的转变 , 所以西医不是一开始就像是我们现在看到的这个样子 。 也就是说 , 在明治维新前后 , 西医在欧洲大陆上也才刚刚开始它的现代化没有多久 。 对于近代日本西洋医学来说 , 明治维新是不是一个变革的拐点 , 应该说 , 它既是 , 也不是 。 “明治维新”是明治天皇政权稳定了以后才提出来的一个口号 , 似乎就是要把日本全面的改革、现代化 。 可是从当时的脉络上来看却不尽然如此 。 举例来说 , 明治维新的英文 , 很有趣 , 是“Meiji Restoration” , 这个restoration 其实投射出的是一个恢复或重建过去的态势 。 当明治天皇跟长州藩、萨摩藩起兵对抗江户德川幕府的时候 , 当时一个非常重要的口号即是“王政复古 , 版籍奉还” 。 换句话讲 , 明治维新并不如我们今天所认为的那样是绝对地往前走的;而我就是从这个角度切入日本这一时期的医学改革 。 就日本学界的通说而言 , 西洋医学是德川晚期因为受到外敌入侵而不得不去面对的一个西方新事物 , 但是明治政府上台以后要如何面对这个新事物 , 如何去接纳它?就不是一个全盘移植的故事 。 虽然从表面上看 , 日本在1874年以后全面地从汉方医转向西医 , 可是在表面制度下的筋骨里 , 还是延续了相当多的传统中医和汉方医学的一些特质 。 澎湃新闻:明治时期有很多出身于幕府医家而去学习西医的医者 , 他们在个人选择上是否存在妥协或纠结?刘士永:明治前后第一代去西方或在日本本土学习西医的人 , 其出身背景大抵上都和幕府时代以来的武士家族有很大的关系 。 我们说德川晚期的日本还是封建社会 , 其中一个特性是 , 这是一个身份定着的社会 , 平民(町人)阶层和武士(侍)阶层实际上是分开来的 , 而武士家庭则会尽力维持其职业或技能的世袭 。 需要特别说明一点 , 日本武家的“家” , 不像我们中国人讲“家”是一个血缘性的东西 , 日本武家的“家”是一个拟血缘性的组合方式 。 从日本的战国时期以来 , 大量武士家庭就常通过婚姻、收养等方式去维持家族的门风和特有的职业身份 。 比如 , 原本就善于水利工程的武士家族 , 明治维新以后 , 这些家族的孩子很容易得到公费留学的机会 , 到欧洲去学水利工程 。 医学也一样 。 传统汉方医家也因政府制度的转变 , 更为容易把家里的孩子送去学西医 。 这与其说是个人选择上的妥协 , 我看不如说是日本从战国以后武士家族文化风格的延续 。 澎湃新闻:就是说 , 这是一种主动的转型?刘士永:但也没这么简单 。 在整个十九世纪 , 欧陆的医学有法国和德国两大系统 , 日本大量公费留学生都是送到德国去的 , 这当然跟1874年明治天皇公布的“医制”有很大的关系 , 但也和德川晚期的“兰学”是有关系的 。 其中 , “兰医学”特指从荷兰传到日本的医学 , 其实就是日耳曼地区的医学系统 。 作为世袭医家的武士侍医家族 , 不令人意外地也在兰医学的发展中很活跃 。 再者 , 明治时期的公费留学生政策 , 隐藏的是一个表面上被肢解 , 但实质上仍旧在运作中的武士封建文化传统 , 从而造成明治时期医界的门派摩擦 。 举例来看 , 绪方正规与北里柴三郎的争斗就是如此 , 同样出身武士家族 , 绪方正规很快就得到了去西方留学的机会 , 而出身较低的北里则比较晚才能得到这个机会 。 绪方正规北里柴三郎我们常常讲 , 中国人的现代化或者自强运动 , 有“中体西用”的概念 , 而近代日本是“全盘西化”的 。 但是其实这些明治政府送去学习西方医学技艺的人 , 在价值观念仍然深受江户儒学思想的影响 , 因此当时日本洋医界也非常流行“上医医国 , 中医医人 , 下医医病”或“视病犹亲”等等 , 这些出自于传统中国医家的格言 。 而这些赴德习医的人后来更摇身一变 , 成了日本执行西洋医学的第一代 。 我用“武士刀与柳叶刀”作为书名的用意就在于说 , 他们手上拿的虽是西医的手术刀 , 但心里面执着的仍是幕府以来武士社会里的儒学规训 。 依循武士家族对“家”的概念 , 幕府时代的统汉方医世家在很早之前 , 就会收养别的医家的孩子 , 也会把自己的孩子过继到其他医家 , 这些世家通过收养、婚姻形成了一个职业与社会地位的奥援网络 。 当明治政府全力推行西医之际 , 谁也不知道这个变革会不会成功 。 此时日本汉方医的力量仍然强大 , 他们要如何在变革和风波中维持其原本家族的稳固 , 送其中几个孩子出去学习西洋医学 , 就是一个分散风险的方法 。 明治时期的汉方医世家大族 , 都有孩子出去学西洋医学 , 可常常不是长子 。 通常长子仍旧继承原来的汉方医学 , 让其他的儿子去学西洋医学 , 既可以有自己的一番天地 , 而且不会影响到原本家庭的门风 。 但问题是 , 这些学习西医的儿子是不是医家的亲生儿子 , 那就不一定了 , 也可能是他收养的孩子 。 随着西洋医学变成日本的医疗主流后 , 传统医家虽不再执行汉方医业务 , 但也能慢慢转型成为洋医门阀 。 在转型洋医的过程中 , 日本医者的行为与价值仍保有相当之传统特质 。 尽管已经是完完全全的西洋医师 , 可是他们维持家系门风的方式 , 即便到了二十世纪三十年代 , 都还是类似的方式 , 仍旧喜欢把自己的女儿嫁给医师或是自己的得意门生 , 要不把自己的儿子送给别人做养子 , 而收养另外一家的儿子做养子 。 日本政界有政阀 , 商界有财阀 , 医界也有医阀 , 前面提到的绪方正规 , 绪方家一直都是非常强大的医学世家 , 不止子孙门生垄断一科 。 能够娶到绪方家女儿的 , 也是医界赫赫有名的人物 。 这个现象值得我们思考的是 , 德川时期以制度来规定武士家与武士家的联姻 , 但到明治维新以后 , 这种门当户对的态度反而内化成为社会自主性的价值观 , 由此形成的阶层性更是牢不可破 。 澎湃新闻:脱胎于汉方医家的洋医势力成长起来以后 , 这种转型的不彻底性有何体现?刘士永:洋医世家没有那么快就成长起来 , 在明治改革开始后的一段时间里 , 主要操持医疗市场的基本上仍是汉方医家 。 从汉方医世家转型过来的洋医世家 , 其发展跟汉方世家有一点相同 , 但又不尽然一样 , 这就与明治时期的西洋医学教育特质有关了 。 汉方医家因为派别的不同 , 像后世方派、古方派等等有好几个系统 , 其知识传授是以私塾的形式进行的 。 当日本全面学习西洋医学之后 , 西方的医学教育系统也进入日本 , 东京帝国大学的医学部就是这个环境下出现的官立教育机构 , 能进到这个系统的都非等闲之辈 , 更遑论出身帝国大学医学部的学生了 。 在此时 , 是否能进到这些官立学校学习 , 跟出身有很大关系 , 并不是学得够好就可以 。 即使是你出身一般但因学习好而进入到学校学习 , 以后的发展上也会面临很大的限制;这点就跟西方的情形很不一样 。 明治维新在法制层面上似乎消除了封建 , 但在社会层面、心理层面 , 并没有脱去封建社会的影响 。 例如 , 长与专斋是明治政府第一任卫生局局长 , 你看1888年与他一起去柏林的日本留德医学生的合影 , 照片中人数不多但都是日后洋医界的大腕 。 这些公费留学生回到日本后 , 分别占据了日本现代西洋医学发展的几个重要的位置 , 比如 , 某某人负责细菌学讲座 , 某某人负责病理学讲座 , 之后所有要走这些专业的人就得进到某个老师的门下 。 帝国大学里所谓某某医学讲座的内在伦理 , 就俨然是幕府时代武士家族“家”的特征的再现 , 只是关系更近似中国所谓“一日为师、终身为父” 。 图左人物即长与专斋1888年柏林的日本留学生日本医学西化之后 , 的确引进了德国大学教育的讲座制度 , 但比之于德国的大学 , 日本医界对学校讲座制的经营 , 更像是在学术界中出现一个一个的侍医“家系” 。 医学教授和医学生之间的师生关系 , 援引的伦理规范更像是儒家“君君臣臣、父父子子”的关系 , 这显然就不是西方教育系统里的东西 。 在西方 , 被认可的标准多半是哪个医学校的毕业生;但在二战以前的日本 , 医界地位则取决于跟的是哪位老师或身处谁的讲座教室 。 也就是说 , 传统汉方医家的伦理在西化后的洋医世家 , 体现在医学教育制度中的师生关系上 。 还有一点很有趣的 , 二战以前 , 尤其是明治时期 , 不管是内科还是外科 , 日本西医还有“秘技”或“秘方”的概念 。 这也是很典型的汉方医学的东西 。 甚至到了大正年间 , 日本西洋医失或药商都还会以此术语做广告 , 这也是不太在同时期西方看得到的现象 。 澎湃新闻:近代日本洋医怎么对待所谓的“秘方”?刘士永:首先就是不外传 。 尤其是外科开刀的手术技巧 , 基本上不会外传 , 只会传给他习医的子孙与门生 。 据此 , 学生跟老师的关系就是视师如父 , 除非你拜到他的门下 , 要不然你学不到这门技术 。 其次是用药的部分 , 这个也很值得一谈 。 由于明治政府推行医学改革的时候 , 西方医学也正在从传统走向现代 , 今天我们所认为的汉方医和西洋医学截然两分的状况 , 其实在明治初期并没有那么明显 。 就用药来说 , 《大日本药局方》并没有区分什么是西药 , 什么是中药 , 而是与当时德国一样 , 提供是医师处方药的原料 。 具体来说 , 就是一定要有药师资格、医师资格才能使用剧毒药调剂 。 其它可为处方原料药者多半还是草本药 , 像大黄、白术这类原料药 , 只要你受过合格的医学或药学训练 , 都可以用它来调剂 , 至于调出来是洋药还是中药 , 那并不作区分 。 就是这样脉络下 , 调制出来的药就会因人而异出现了“秘方” 。 1878年资生堂药局广告海报“神药”澎湃新闻:西医不是一个科学技术化的东西么 , 怎么会有“秘方”?不同师门家系的医者之间关系如何?刘士永:当然从科学上来说 , “秘方”或“秘技”不存在什么严重的医学见解不同 , 而该视为一种东方式伦常关系的呈现 。 医者之间的伦常辈分 , 有时会以“秘方”或“秘技”传授的顺序作为一种象征 。 前面提到的绪方正规和北里柴三郎斗争可以是个佐证的例子 。 北里柴三郎在细菌学方面赫赫有名 , 但因为跟东大细菌学讲座教授的绪方正规不合 , 以致无法去东京帝国大学任教 , 于是日本政府帮他成立了私立传染病研究所 , 避开两派的摩擦与争斗 。 但东京帝国大学的绪方一派 , 仍处心积虑地想把私立研究所拿下来 。 由于北里柴三郎在香港鼠疫辨别上犯了一个错误 , 东京帝国大学于1914年趁机吞了这个研究所 。 结果 , 北里柴三郎门下学生全体出走 , 甚至离开时还留下一幅“诀别写真” 。 其实不管是北里的学生 , 还是绪方正规在东大的门生 , 其实都是东大毕业生 , 他们只是因为事奉不同老师的关系 , 而引发剧烈的派系冲突和对立 。 这种不是因为医学学派差异所造成的门阀对峙 , 我们就没有办法用西方医学发展或科学史的眼光来理解 。 我们习惯把西医看作是技术中立的 , 汉医是有人本色彩的;但尽管日本医学体制的西化是成功 , 可至少在二战结束以前 , 依然保有这种人本色彩——老师去到哪里 , 学生就跟到哪里 , 并不是两派之间在医学或科学上有什么见解上的不同 。 二战以后 , 在美国洛克菲勒基金会的支持下 , 日本于1952年发表了厚生改革白皮书 , 才奠定了战后日本医学教育的基本的范式 , 切断战前德国系统的教育方法 。 现在日本的医学教育已经非常接近西方教育系统了 , 但是它跟当前西方医学教育就完全一致吗?倒也不尽然 。 在我读书的匹兹堡大学医学中心 , 主治医师地位很高 , 但绝不会高到可以影响学生或实习医师的私人生活 。 可是在日本医界 , 主治医师或是某一个领域里面的权威名医 , 他还是可以干预的 , 而且常被视为理所当然 。 看过日剧《白色巨塔》的人就能感受到我说的状况 。 传染病研究所诀别写真澎湃新闻:出身武士家族的医者在医学改革之外 , 与明治时期的其他改革有什么互动么?刘士永:明治维新从表面来说 , 就是要学习西方科学技术 , 从骨子来说 , 所有的技术性改革、制度性改革都是要实现日本在亚洲建立一个西方化国家的设想 。 这些出身武士家族的医生或城市设计师等 , 都有一个建造帝国的想象 。 所以 , 即便到二十世纪三十、四十年代 , 我们还可以看到日本医师会写一些哲学性的东西 , 例如谈生命 , 谈社会 , 谈民族发展 , 他们是从医学的观点会去谈这些事情 , 也认为是以医学报效社会或建造帝国的正途 。 今日看他们写的这些书或者是文章 , 我们可能会感到很怪也不认为是医者当有的工作 。 但从明治到大正这段时间里 , 这是日本医界常见的现象 。 正因为好医者不该只是治病 , 还肩负治人与治国的传统价值 。 而且 , 这时期去西方学习的日本留学生 , 不是谁想出去就可以出去 , 也不是出去想学什么就能学什么的 。 政府派出去的官费留学生是一种国家资源分配 , 谁能出去 , 出去学什么 , 明治政府都有着对于未来日本帝国发展的想象在里面 。 澎湃新闻:日本政府全面推行西方医学制度之后 , 传统汉方医的处境如何?刘士永:在制度层面 , 日本希望全面地用西洋医学取代汉方医学 , 可是就像我讲的那样 , 汉方医学根基很深 , 它一直都还在 。 所以到了二十世纪三十年代前后 , 汉方医学在日本又有一股很大的新力量—皇汉医道运动致力于恢复汉方医学 。 对于皇汉医道运动出现的解释很多 , 其中有人认为跟日本“脱亚入欧”的政治论述有关 。 所谓“脱亚入欧”是指日本作为东亚的新兴帝国 , 比起它的亚洲邻居们就更该像欧洲人 。 可是很明显地 , 日本人在外观、文化风格各个方面都不像 。 而此时优生学在德国人快速发展中 , 日本人就想用该学问里的社会进化论来解释日本人种优于其他亚洲民族的原因 , 就不得不涉及“体质”这个概念 , 却也给传统汉方医学留下卷土重来的空间 。 因为西洋医学 , 尤其是十九世纪以后发展的科学医学认为人的体质都是一样的 。 但是传统中医或汉方医学讲体质差异 , 皇汉医道的支持者遂趁势强调汉方医学更适合日本人体质 。 皇汉医道运动之所以重要 , 也因为它兴起后影响到了周边国家对传统医学的重视 。 比如韩国当时对《东医宝鉴》的提倡 , 更几乎把韩医的复兴视作朝鲜民族的复兴 。 澎湃新闻:这一时期 , 日本医家怎么看中医?刘士永:德川晚期到明治时期 , 有位思想家叫渡边华山 , 他是提倡“攘夷论”的重要人物之一 , 但是他还有一个很重要的论说是“夷夏变” 。 他认为日本一直以来中国为“夏” , 日本为“夷” , 但日本经过明治维新成为东亚新兴的、足以与西方抗衡的帝国后 , “夷”“夏”应该换过来了 , 要以日本为“夏” , 以中国为“夷” 。 这个说法对明治时期医界影响很深 , 有几个日本的洋医学家就认为整个东亚的医学现代化应该以日本为师 。 其实当时日本流行的西洋医学也是经过转化的 , 我称之为“扩散的转化” 。 此时的日本医家很清楚日本洋医不是完全的模仿德国或西方医学 , 这是已经被日本化的西方医学 。 既然西方医学可以被日本化并证明可行 , 那么东亚诸国的现代化就应该模仿这个模式 。 这样的论述是很有影响力的 , 以中国为例 , 现在我们常用的医学名词 , 就有许多经历过日本转化的 。 比如霍乱 , 这本是个中医名词也不尽然指称因霍乱弧菌所引起的急症 , 但我们现在都直接拿它翻译英文的“cholera” 。 最早这么做的就是明治时期出身汉医世家的洋医们 , 他们借用原来在中医里面就熟悉的名词 , 对译或者音译西方的医学用语 , 让惯西方医学背后的那套论述和逻辑逐渐地渗透到社会常识当中 。 再者 , 尽管日本的医疗是西化了 , 但在药物使用上却不尽然如此 。 在日本全面推行西洋医学的大环境下 , 汉方医学始终能够存在的部分原因是汉方医学跟药的结合 。 日本发展西洋医学是以培养医师为主 , 国产洋药并不是发展的重点 , 因此洋医用药多采进口药 。 但在第一次世界大战的时候 , 因为进口受阻 , 日本意识到必须能够自己制药;可是当时日本的化学工业还没有充分制造化学合成药的能力 , 于是传统的汉方医得以介入常备药的本地生产 , 而这些药物的适应症也多半和常民的汉方医学相近 , 也能在洋医流行之日本人体质论下取得说服民众的说法 。 澎湃新闻:近代中国医学的发展中 , 我们比较常提到西方传教士、协和、洛克菲勒等英美方面的作用 , 日本的情形如何 , 似乎这方面对其影响不深?刘士永:我们现在讲的英美医学 , 英国当然发展的比较早 , 但实际上英国医学刚开始只是因为传教士的关系 , 殖民帝国主义的力量 , 使得它进入中国的时间比较早 。 但比较有系统地推进中国的大概是美国医学教育 , 像是1914年的北京协和医学院 。 可是美国的医学教育改革非常晚 , 大概是所有先进国家里面最晚的一个 , 比日本还要晚 。 日本在1870年代学习德国医学 , 但美国基本上是1913年才开始医学改革 , 而且其保守势力还很强大 。 支持美国医学教育进行改革的洛克菲勒基金会 , 因选择约翰霍普金斯大学作为美国医学教育改革跟医疗体系改革的首发点 。 所以当协和医学院建立时 , 老洛克菲勒在动工典礼时讲过一句话:我们要在东方建立约翰霍普金斯大学 。 但或许有人会问 , 美国医学他为什么不进入日本?这是因为日本当时已经是一个成熟的日德混合体的医学体制 , 还有就是日本教会医学的传统不够强大 。 协和医学院、湘雅医学院的前身都是教会学校 , 有这个传统可以借用 , 日本的教会医学院则在帝大系统中受大很大的压制 。 1928年洛克菲勒基金会曾经试图向日本输出协和经验 , 但是没有成功;失败原因之一在于美方觉得帝国大学的德系色彩太强烈了 , 他们希望跟庆应义塾等私立大学合作 , 但遭日本政府拒绝于是此事告终 。 然而 , 在近代中国医学西化的过程中 , 虽然有协和医学院这些美国医学力量进来 , 可在各个省政府或地方上担任卫生行政官员的绝大部分都是留日学生 , 大多是从两年制或三年制的日本医专毕业的 , 他们才是快速地把日本这些汉化的医学名词带到中国的关键 。 于是在地方社会中 , 日本西洋医学遂得假医务行政与汉字流通之便 , 无声无息地在中国社会里发挥影响力 。 澎湃新闻:西洋医学进来之后 , 医疗才具有商业性和盈利性 , 这一改变在日本社会是如何被接受的?刘士永:我们今天的“医患冲突”在日本也曾发生过 , 而且曾经也很激烈 。 我想“医患冲突”的发生恐怕在于亚洲社会对于医疗的期待 , 跟西方不太一样 。 在东方 , 比如以前中国的善堂、施药等这些举措 , 代表的是医疗乃救世济人的义举 , 当然不该以盈利为目的 。 就算药铺可以赚钱 , 可他们也会有义诊等善举 。 相对来说 , 西方医学 , 尤其是二十世纪以后 , 科学医学的发展 , 则跟市场机制结合益发紧密 。 医疗需要大量金钱去做研究 , 有研究才能有开发 , 有了开发才能有新的有效的药物 。 当早期西医进入日本的时候 , 其重点是在培养医师 , 于是战前的日本医学教育分成三个层次:帝国大学医学部的毕业生领薪水做科学研究 , 他们也会看诊但不是主要任务 , 真正看病的责任是交给医学专门学校或医学校的毕业生 , 他们是做临床的 , 不负责理论 , 他们接受训练的目的就是开业看病 , 看诊自然是这些开业医师最主要的收入来源 。 尽管日本放弃德国“医药分业”的制度 , 改采类似传统中医看诊的“医药兼业”制度;但在病人看来医师仍是赚两种钱 , 一个是“无本的”诊疗费 , 一个是需本钱的调剂卖药 。 看病该不该盈利造成的医患冲突 , 在二、三十年代的日本都发生过 , 更遑论庸医误诊的个案了 。 只是在国家保障与社会福利体系建立起来后 , 医患直接冲突的机会就变小很多 。 附带一提 , 日本国家社会福利体系约莫在1930年代已经有所雏形 , 但完备期仍是二战以后的事情了 。

推荐阅读

- 『初音』日本男子娶初音未来不到两年,就不幸“丧妻”:我天天都以泪洗面

- #爱子#日本公主不好当:嫁人就得退出皇室,上学时还多次被欺凌

- 「英国报姐」死刑!日本变态男子屠杀19人,被捕时狂笑:残疾人就该死

- 中国小伙原创公益歌曲《等你凯旋》被日本女孩翻唱走红网络

- 迪亚克■千万美元用于送礼吃喝,日本深陷申奥“行贿门”

- 我国的汉字简体字有一些是抄袭自日本的简体汉字。

- 日本的公务员,让我出乎意料

- 一衣带水,源远流长。隔海相望,樱花满开。

- 中国渔船和日本驱逐舰在东海相撞

- 中国红十字会,到底想干什么?

![[生态]厦门马銮湾再生水厂将于2020年底建成通水 助力新城生态功能修复](https://p0.ssl.qhimgs4.com/t010e9af5ae7731de53.jpg)