1989年10月9日美国发行的《新闻周刊封面》题目:“日本入侵好莱坞” 1989年 , 日本三菱集团以8.46亿美元的价格收购了位于纽约曼哈顿的洛克菲勒中心 , 加上索尼的60亿的惊天收购大案 , 被伤害自尊心的美国人爆发出强烈的反日情绪 , 意识形态的恐惧转化为政治因素 , 跟当时比起来 , 如今中美贸易战还达不到那个激烈程度 , 从美日的冲突也能看出美国的惯用伎俩—法律 。 只要日本公司在美国引发诉讼 , 法院的陪审团便对日本公司产生巨大质疑 , 而这些公司又不得不将保密的信息公开以证明其行为的正当性 , 这种方式不一定能赢得诉讼 , 但一定给公司的信誉和长远的发展造成了伤害 , 美国的公平正义 , 也只对自己的公司 。 为了平息美国公众的愤怒 , 在很长一段时间内 , 索尼既找不到合适的美国经理人 , 又不敢派出日方人员来接管电影公司 , 导致电影公司经营出现长期的严种亏损 , 哥伦比亚电影公司靠着索尼续血多年 。

那几年哥伦比亚没拍出一部三甲电影 1989年 , 日本经济走到了最辉煌的顶峰 , 风光无限的索尼 , 也跟随日本经济的衰败 , 开启了烦恼之旅 。 索尼摔的这个跟头警告所有企业 , 在进入另一个行业之前 , 必须储备足够的人才 , 做出最准确的评估 , 开启跨国战略更要谨慎地面对法律 。 04 应当学到什么? 今天 , 索尼已经成为集电子、娱乐、金融、信息技术于一体的大型跨国集团 , 虽然走过了昔日的辉煌 , 索尼仍旧深刻地影响着这个世界 , 从这个73岁的公司里 , 我们应当学到什么? 一 , 死磕创新 。 没有人能够随随便便成功 , 创始人的死磕精神成就了索尼早期的辉煌 , 创业初期 , 为了某个技术攻坚 , 井深大亲自带领工程师组成的“激情团队” , 经常夜以继日地搞研发 , 把实验室当做成吃住一体的家 , 这种激情感染大家自发自愿地付出 , 形成了一个具有巨大凝聚力的创新团队 。 井深大甚至提出“工作的报酬是工作 。 ”如果你这次的任务干得好 , 那么下次你还可以接到更有挑战性的任务 , 面对竞争与挑战 , 这种热情与激情深深滴影响着索尼的工程师 , 对他们来说能和井深大一起工作 , 本身就是一件激动人心的事情 , 也是这种持续死磕的创新 , 使索尼造出了许多硬货 。

创新狂人井深大 有些事情仿佛是命中注定 , 两位创始人甚至第三代掌门人大贺典雄都以中风的方式离开索尼 , 井深大、盛田昭夫之于索尼 , 像极了乔布斯之于苹果 , 当他们离世之后 , 公司再难造出惊世之作 , 要不是IOS的老底 , 都不知道苹果现在什么业绩 。 二 , 文化理解 。 盛田昭夫超强的营销能力将这些硬货推销向美国 , 在很长一段时间里 , 盛田昭夫是在西方知名度最高的日本企业家 , 有些人甚至称其为“全世界最著名的日本公民” 。 如何跟美国人打交道并推销他们的产品 , 盛田昭夫有自己深刻的理解 。 对当时的美国人来说 , 日本人是“交流的黑洞” , 与外国人交流日本人奉行的一种“鸵鸟政策” , 别人跟他们说什么 , 他们要么沉默 , 要么迎合地说 , 是、是的、是 , 在嘴上不否定别人 , 但做事还是我行我素地按照自己的那一套 , 遇到这种交流方式的美国人直接炸毛了 , 他们更乐意与别人争论产生一个结果 。 举个例子 , 有一次美国前财长布鲁门塔尔到日本参加日美经济会议 , 在会上他严厉指责日本政府操纵日元汇率 , 盛田昭夫认为他的言论完全是主观臆断、毫无根据 , 于是拍案而起 , 当场反驳了布鲁门塔尔 , 让在场的所有日本人目瞪口呆 。 而更让他们想不到的是 , 当天晚上进行采访人员招待会时 , 布鲁门塔尔毫不介意会场上的针锋相对 , 不但欣然同意与盛田昭夫一同接受采访 , 两人还相互开起了玩笑 。

夫营销天才盛田昭 盛田昭夫深刻理解两国的文化 , 他鼓励公司员工勇于表达自己的立场和意见 , 避免瞻前顾后回避冲突的习惯 。 几十年过去了 , 想起任正非说过的一段话 , 我们要解决在西方遇到的问题 , 首先要充分认识西方的价值观 , 站在他们的立场去理解他们 。 三、品牌意识 。 从前面的故事我们可以看到 , 即使不要大订单 , 索尼也要打造自己的品牌 , 改变了世人对索尼甚至日本产品的认识 。 每次提到品牌的力量 , 我总会想到小米通过自身品牌的影响力 , 寻找其设计产品的独家代工厂打造出一批高质量的产品 , 偏偏许多公司争破头地抢这种代理资格 , 不知道是该替小米高兴 , 还是替代理商悲伤 。 小米一旦打入一个领域 , 就在领域打造出品质过硬的平价产品 , 深的众人喜爱 , 但这种方式依旧是“传音”手机的升级版 , 做好品控和营销 , 也赚了大钱 , 但想独领风骚 , 依旧要创造这个世界没有的东西 。

推荐阅读

-

加班|国庆节拒绝上班被开除!法院判了:员工拿到万元赔偿

-

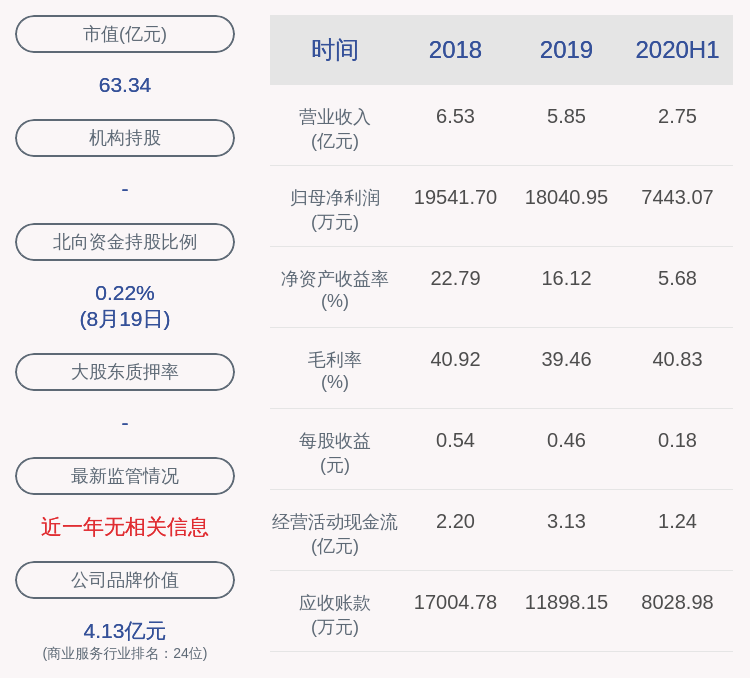

同比增长|金时科技:上半年净利润约7443万元,同比增长26.37%

-

红米手机价格为何如此便宜?这可不只是雷军和小米的功劳

-

-

-

-

红星新闻|深入开展爱国卫生运动:成都市民人均期望寿命超过81岁,达到发达国家水平

-

「海外网」约翰逊转入ICU前2小时情况突变 意识清醒但呼吸困难

-

「婚姻」婚姻登记缺乏仪式感,“婚前辅导”迎来大变化,仪式感成为新标准

-

波妞时尚笔记|越来越像窦靖童,马思纯受啥刺激了?剪短发变寸头小子气质大变

-

新华社|经济活动持续升温 8月消费同比增速有望转正

-

-

-

spacexSpaceX龙飞船成功对接空间站 俄罗斯庆贺

-

#乐居财经#占公司总股本的1.2795%,南国置业:许晓明累计减持2219万股股份

-

深海故事|美军将退出世界舞台,特朗普正式宣布:美国不再是“世界警察”

-

-

-

安东尼|轰27分+秀招牌干拔!安东尼对飚詹皇太疯狂,站着出局湖人排队拥抱

-

中国科学院大学|这所“非211”,虽排名进入国内前十,但还是被低估了