еҚҺдёәдёҚйҖ иҪҰ

10жңҲ30ж—Ҙ пјҢ еҚҺдёәеңЁеҸ‘еёғвҖңдёҮдј—зһ©зӣ®вҖқзҡ„Mate 40жүӢжңәж—¶ пјҢ д№ҹеӯҰдјҡдәҶвҖңOne More ThingвҖқзҡ„еҘ—и·Ҝ гҖӮ еңЁжүӢжңәеҸ‘еёғдјҡз»“жқҹеҗҺ пјҢ зҙ§жҺҘзқҖеҸҲе…¬еёғдәҶдёҖдёӘж¶ҲжҒҜвҖ”вҖ”еҚҺдёәжҷәиғҪжұҪиҪҰи§ЈеҶіж–№жЎҲпјҲе“ҒзүҢдёәHI пјҢ HUAWEI Intelligent Automotive Solutionпјү гҖӮеҚҺдёәз§° пјҢ HIжҷәиғҪжұҪиҪҰи§ЈеҶіж–№жЎҲеҢ…жӢ¬пјҡ1дёӘе…Ёж–°зҡ„и®Ўз®—дёҺйҖҡдҝЎжһ¶жһ„е’Ңдә”еӨ§жҷәиғҪзі»з»ҹпјӣеҚіжҷәиғҪй©ҫ驶гҖҒжҷәиғҪеә§иҲұгҖҒжҷәиғҪз”өеҠЁгҖҒжҷәиғҪзҪ‘иҒ”е’ҢжҷәиғҪиҪҰдә‘ пјҢ д»ҘеҸҠжҝҖе…үйӣ·иҫҫгҖҒAR-HUDзӯүе…ЁеҘ—зҡ„жҷәиғҪеҢ–йғЁд»¶ гҖӮиҜҙе®һиҜқ пјҢ еҰӮжһңдёҚжҳҜеҶҚдёүзЎ®и®ӨиҝҷжҳҜеҚҺдёәзҡ„еҸ‘еёғдјҡ пјҢ 笔иҖ…иҝҳд»ҘдёәиҝҷеҸҲжҳҜжҹҗдёӘж–°е…¬еҸёжқҘвҖңз”»йҘјеңҲй’ұвҖқжүҖеҒҡзҡ„е®Јдј гҖӮ жҜ•з«ҹдёҠиҝ°иҝҷдәӣвҖңдә®зӮ№вҖқ пјҢ ж— дёҖдҫӢеӨ–йғҪжҳҜиҝ‘дёӨе№ҙжұҪиҪҰз•Ңзҡ„зғӯй—ЁйўҶеҹҹ пјҢ еҮ д№ҺжҜҸдёҖдёӘжұҪиҪҰеҸ‘еёғдјҡгҖҒиҪҰеұ•йғҪдјҡжңүеҺӮ家жҸҗеҸҠдёҠиҝ°еҠҹиғҪзҡ„иҗҪең°и®ЎеҲ’ пјҢ 然иҖҢзңҹжӯЈиғҪеӨҹиҫғеҘҪе®һзҺ°зҡ„еҚҙжІЎжңүеҮ 家 гҖӮиҝҷдёҚзҰҒеј•иө·дәҶ笔иҖ…зҡ„еҘҪеҘҮеҝғ пјҢ дәҺжҳҜд»”з»Ҷз ”з©¶дёҖдёӢеҚҺдёәзҡ„иҝҷеҘ—HIи§ЈеҶіж–№жЎҲ гҖӮHIжғіиҰҒе®һзҺ°д»Җд№ҲпјҹеҚҺдёәдҫқйқ иҮӘиә«зҡ„жҠҖжңҜе’Ңиө„жң¬е®һеҠӣ пјҢ жғіиҰҒз»ҷжұҪиҪҰOEMеҺӮеҗҢж—¶жҸҗдҫӣжҷәиғҪеҢ–иҪҜ件е’Ң硬件方йқўзҡ„ж•ҙеҘ—ж–№жЎҲ гҖӮеҹәдәҺеҚҺдёәеңЁиҠҜзүҮж–№йқўзҡ„з»ҸйӘҢ пјҢ HIиғҪеӨҹжҸҗдҫӣејәеӨ§зҡ„иҪҰиҪҪз®—еҠӣ пјҢ й…ҚеҗҲдёҠиҪҜ件е…ұжү“йҖ дёүеӨ§и®Ўз®—е№іеҸ°пјҡжҷәиғҪй©ҫ驶计算平еҸ°гҖҒжҷәиғҪеә§иҲұи®Ўз®—е№іеҸ°е’ҢжҷәиғҪиҪҰжҺ§и®Ўз®—е№іеҸ°пјӣеҲҶеҲ«жҗӯиҪҪзқҖAOSпјҲжҷәиғҪй©ҫ驶ж“ҚдҪңзі»з»ҹпјүгҖҒHOSпјҲжҷәиғҪеә§иҲұж“ҚдҪңзі»з»ҹпјүе’ҢVOSпјҲжҷәиғҪиҪҰжҺ§ж“ҚдҪңзі»з»ҹпјү гҖӮ

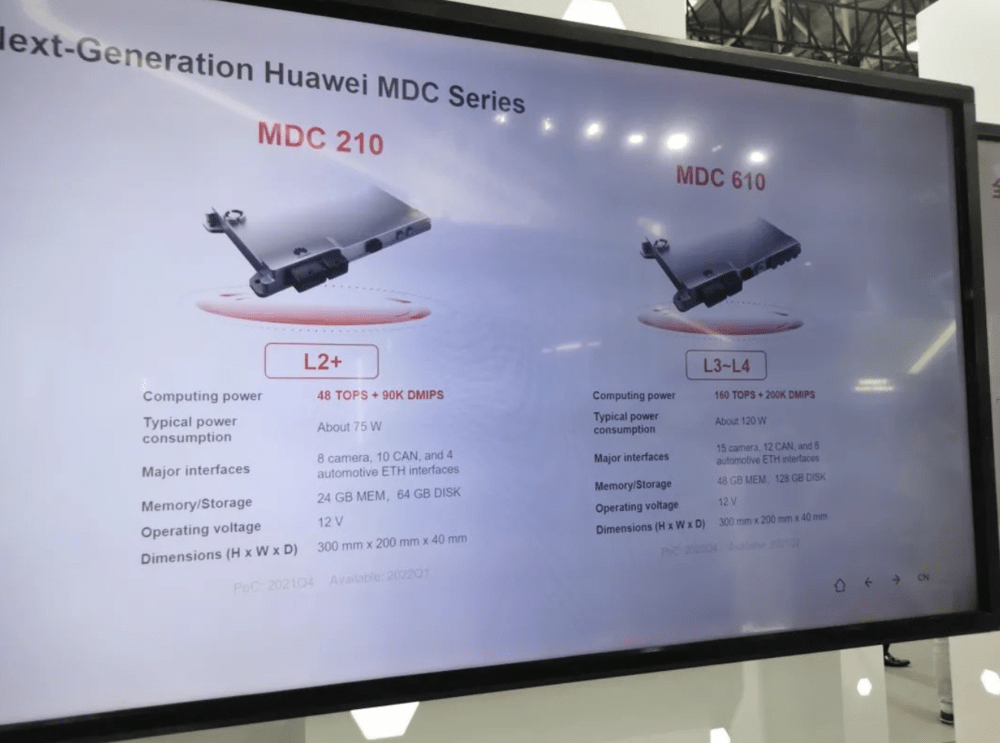

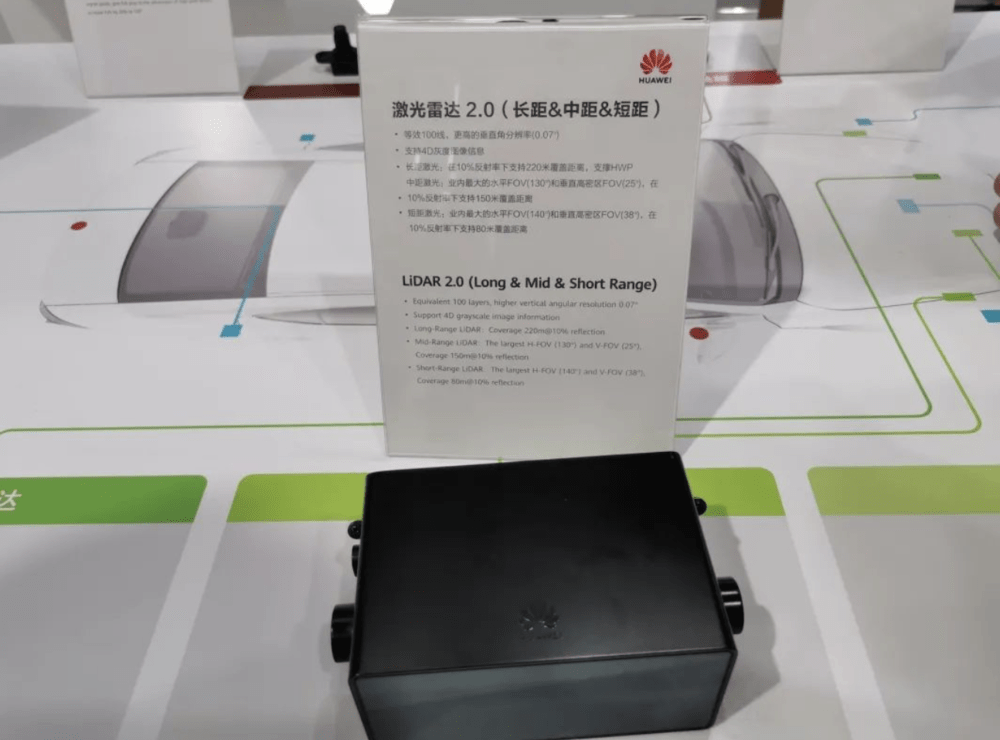

пјҲMDCжҷәиғҪй©ҫ驶计算平еҸ°жҳҜеҹәдәҺеҚҺдёәжҳҮи…ҫзі»еҲ—AIиҠҜзүҮ пјҢ д»Һз®—еҠӣдёҠзңӢ пјҢ жҜ”д№ӢMobileyeе’ҢиӢұдјҹиҫҫ并дёҚејұпјӣеӣҫ/жһҒе®ўжұҪиҪҰпјүеҗ¬дёҠеҺ»жҲ–и®ёжңүзӮ№жҷҰ涩 пјҢ е®һйҷ…дёҠе°ұжҳҜеҚҺдёәжғіиҰҒжү“йҖ иҮӘеҠЁй©ҫ驶гҖҒиҪҰеҶ…еЁұд№җгҖҒиҪҰиҫҶиЎҢ驶дёүж–№йқўзҡ„иҪҜ硬件全еҘ—дҫӣеә”ж–№жЎҲ гҖӮйҰ–е…ҲеҜ№дәҺиҮӘеҠЁй©ҫ驶系з»ҹ пјҢ еҚҺдёәз§°HIе°ҶиҰҒжү“йҖ дёӯеӣҪйҒ“и·ҜзҺҜеўғдёӢжңҖеҘҪзҡ„иҮӘеҠЁй©ҫ驶系з»ҹ пјҢ и®ҫи®ЎжҖқи·ҜеҹәдәҺвҖңд»Ҙз»Ҳдёәе§ӢвҖқ пјҢ е°ҶL4зә§еҲ«иҮӘеҠЁй©ҫ驶жһ¶жһ„дҪңдёәеҹәзЎҖ пјҢ жҸҗдҫӣиҰҶзӣ–L4-L2+зә§еҲ«иҮӘеҠЁй©ҫ驶全ж Ҳи§ЈеҶіж–№жЎҲ пјҢ жҗӯй…Қеҗ„зұ»дј ж„ҹеҷЁпјҲеҢ…жӢ¬иҮӘз ”жҝҖе…үйӣ·иҫҫпјүгҖҒдёӯеӨ®еӨ„зҗҶеҷЁгҖҒз®—жі•зӯүдјҳеҠҝ пјҢ еҠ дёҠеҚҺдёәеңЁAIйўҶеҹҹзҡ„з§ҜзҙҜ пјҢ иҜҘзі»з»ҹеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮжңәеҷЁиҮӘжҲ‘еӯҰд№ пјҢ дёҚж–ӯдјҳеҢ–жҸҗеҚҮ гҖӮ

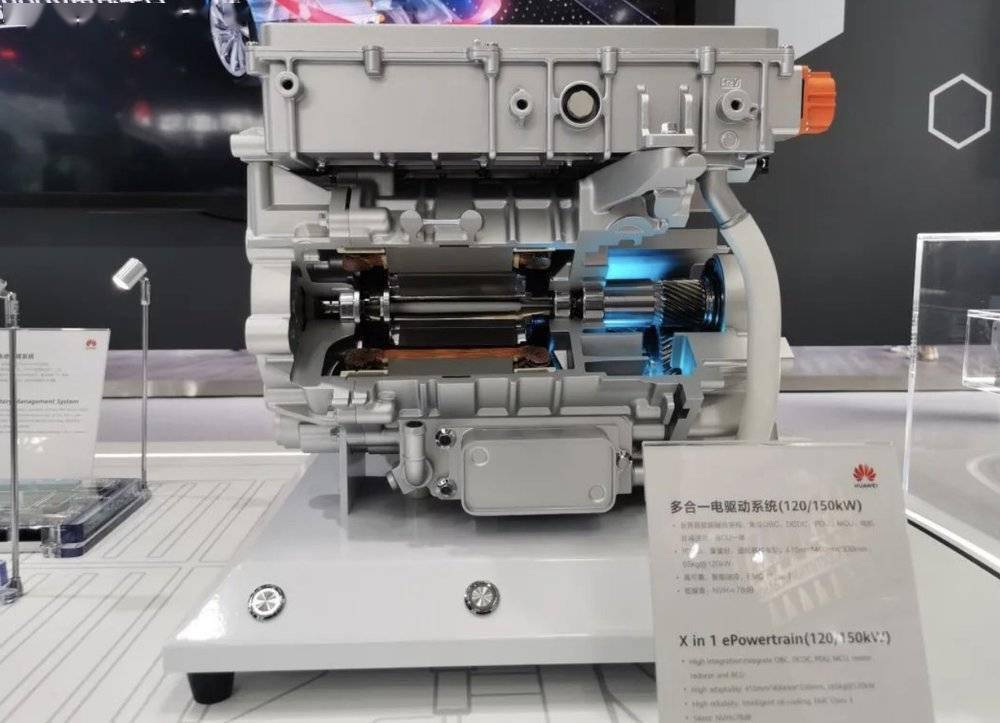

пјҲеӣҫ/жһҒе®ўжұҪиҪҰпјүе…¶ж¬ЎеҜ№дәҺз”өеҠЁзі»з»ҹ пјҢ еҚҺдёәз§°HIе°ҶдјҡеҹәдәҺPDDPпјҲз”өеҠЁж•°еӯ—еҢ–ејҖеҸ‘е№іеҸ°еӨҡеұӢйҮҢеңәиҖҰеҗҲAIд»ҝзңҹеҜ»дјҳз®—жі•пјүжқҘжү“йҖ йўҶе…Ҳдёҡз•Ңзҡ„жҷәиғҪжІ№еҶ·ж•ЈзғӯжҠҖжңҜ пјҢ еҚіж ёеҝғеҠЁеҠӣйғЁд»¶йҮҮз”Ёжөёе…ҘејҸжІ№еҶ·ж•Јзғӯж–№ејҸ пјҢ дҪҝеҫ—й«ҳйҖҹиЎҢ驶时散зғӯж•Ҳжһңжҳҫи‘—жҸҗеҚҮ пјҢ з”ұжӯӨжҸҗдҫӣжӣҙејәзҡ„еҠЁеҠӣиҫ“еҮә пјҢ и®©жұҪиҪҰиҝӣе…Ҙйӣ¶зҷҫ3з§’еӨҡзҡ„зә§еҲ«пјӣдёҺжӯӨеҗҢж—¶ пјҢ еҚҺдёәиҝҳе°ҶжҸҗдҫӣе…Ёзі»800Vй«ҳеҺӢеҝ«е……и§ЈеҶіж–№жЎҲ пјҢ е……з”ө10еҲҶй’ҹеҚіеҸҜеўһеҠ з»ӯиҲӘ200е…¬йҮҢ гҖӮ

пјҲеӣҫ/жһҒе®ўжұҪиҪҰпјү然еҗҺе…ідәҺжҷәиғҪеә§иҲұ пјҢ еҚҺдёәи®ҫжғізҡ„еңәжҷҜжӣҙеғҸжҳҜдёәвҖңе…ЁиҮӘеҠЁй©ҫ驶вҖқе®һзҺ°еҗҺжүҖжү“йҖ зҡ„ гҖӮ дҫӢеҰӮAR-HUDеҸҜд»Ҙе°Ҷжҷ®йҖҡзҡ„жҢЎйЈҺзҺ»з’ғ пјҢ еҸҳжҲҗдёҖж•ҙеқ—й«ҳжё…еӨ§еұҸ幕 пјҢ з»“еҗҲ7.1зҺҜз»•еЈ°йҹіе“Қзі»з»ҹ пјҢ з”ЁжҲ·еҸҜд»ҘзңӢз”өеҪұгҖҒжү“жёёжҲҸгҖҒејҖи§Ҷйў‘дјҡи®®пјӣ并且й…ҚеҗҲи§Ҷи§үиҜҶеҲ«гҖҒиҜӯйҹіиғҪеҠӣ пјҢ еҸҜд»ҘйҖҡиҝҮиҜӯйҹігҖҒжүӢеҠҝгҖҒиЎЁжғ…иҝӣиЎҢдәӨдә’ гҖӮжңҖеҗҺ пјҢ еҚҺдёәз§°HIз”өй©ұдёңиҘҝе°ҶдјҡйҮҮеҸ–дёӨеҘ—зі»з»ҹиҒ”еҠЁжҺ§еҲ¶ пјҢ е®һзҺ°еҶ—дҪҷй…ҚзҪ® пјҢ зЎ®дҝқд»»дҪ•ж—¶еҖҷдёҚдјҡдёўеӨұеҠЁеҠӣд»Ҙдҝқйҡңй©ҫ驶е®үе…Ё гҖӮ жӯӨеӨ–HIе°ҶйҖҡиҝҮAIе’ҢеӨ§ж•°жҚ®еҲҶжһҗ пјҢ еҜ№з”өжұ ејӮеёёиҝӣиЎҢжҸҗеүҚйў„иӯҰ пјҢ д»ҘеҸҠйҖҡиҝҮеҚҺдёәй•ҝжңҹзҡ„дҝЎжҒҜе®үе…Ёз§ҜзҙҜ пјҢ дҝқйҡңз”ЁжҲ·дёӘдәәдҝЎжҒҜе’Ңйҡҗз§Ғе®үе…Ё гҖӮдёәд»Җд№ҲеҚҺдёәиҰҒеҒҡHIпјҹд№ҚдёҖзңӢ пјҢ еҚҺдёәHIжүҝиҜәзҡ„дәӢжғ…йғҪиҝҳжҢәдёҚй”ҷ пјҢ иө·з ҒеҚҺдёәеңЁиҠҜзүҮгҖҒз”өеӯҗз”өеҷЁгҖҒиҪҜ件方йқўзҡ„жҠҖжңҜе®һеҠӣдёҚејұ пјҢ еҗҢж—¶жӢҘжңүйӣ„еҺҡзҡ„иө„жң¬дҪңдёәж”Ҝж’‘ пјҢ жүҖд»ҘеҸҜдҝЎеәҰжҖ»жҳҜжңүзҡ„ гҖӮдҪҶй—®йўҳжҳҜ пјҢ еҚідҫҝеҚҺдёәжҠ•е…ҘеӨ§йҮҸиө„жң¬е’Ң3000дәәе·ҰеҸізҡ„з ”еҸ‘еӣўйҳҹ пјҢ 他们жғіиҰҒеҒҡеҲ°зҡ„дәӢжғ…иҝҳжҳҜиҝҮдәҺеәһеӨ§дәҶ гҖӮ жҜҸдёҖдёӘеҲҶзұ»зӣ®ж Үеҫ—д»Ҙе®һзҺ° пјҢ йғҪи¶іеӨҹе’ҢеҰӮд»Ҡдј з»ҹTier1зә§еҲ«зҡ„дҫӣеә”е•ҶзӣёиҫғйҮҸ пјҢ иҝҷе·Із»ҸдёҚжҳҜејҖеҸ‘дёҖеҘ—вҖңйёҝи’ҷвҖқзі»з»ҹйӮЈд№ҲвҖңз®ҖеҚ•вҖқдәҶ гҖӮжҜ”еҰӮиҮӘеҠЁй©ҫ驶 пјҢ е°Ҫз®ЎеҚҺдёәеҺ»е№ҙе·Із»ҸеҸ‘еёғдәҶеә”з”ЁдәҺиҮӘеҠЁй©ҫ驶зҡ„еҮ ж¬ҫMDCж•°жҚ®еӨ„зҗҶе№іеҸ° пјҢ дҪҶжҳҜиҝҷдёңиҘҝдёҚд»…д»…жҳҜжҜ”еҜ№жҳҫзңјзҡ„з®—еҠӣеҸӮж•° пјҢ е…¶дёӯдёҚеҗҢзҡ„еӣҫеғҸиҜҶеҲ«и·Ҝзәҝ пјҢ дёҚеҗҢзҡ„жҠҖжңҜж–№жЎҲдҫ§йҮҚзӮ№е°ҶдјҡеёҰжқҘдёҚе°Ҹзҡ„е·®и·қ пјҢ дҫӢеҰӮиӢұдјҹиҫҫзі»еҲ—иҠҜзүҮдҫ§йҮҚдәҺи®Ўз®—жңәи§Ҷи§үиҜҶеҲ« пјҢ иҖҢзү№ж–ҜжӢүFSDиҠҜзүҮеҲҷдҫ§йҮҚдәҺжңәеҷЁеӯҰд№ гҖӮ еҸҰеӨ– пјҢ 硬件иҝҳеҸӘжҳҜдёҖж–№йқў пјҢ з®—жі•иҪҜ件еұӮйқўзҡ„з ”еҸ‘е’ҢдјҳеҢ–жүҚжҳҜйҮҚдёӯд№ӢйҮҚ пјҢ йҷӨдәҶд»ҝзңҹе№іеҸ°зҡ„и®ӯз»ғ пјҢ иҝҳйңҖиҰҒжө·йҮҸзҡ„е®һйҷ…йҒ“и·ҜиЎҢ驶数жҚ®жүҚеҸҜиғҪзңҹжӯЈе°ҶвҖңCorner CaseвҖқзҡ„еә”еҜ№й—®йўҳи§ЈеҶі пјҢ жүҚеӯҳеңЁе®һзҺ°L4зә§еҲ«й©ҫ驶зҡ„еҸҜиғҪ гҖӮеҶҚжҜ”еҰӮиҪҰжҺ§зі»з»ҹ пјҢ иҷҪ然表йқўдёҠзңӢиө·жқҘеҸӘжҳҜз”өеӯҗз”өеҷЁе’ҢиҪҜ件еұӮйқўзҡ„дәӢжғ… пјҢ дҪҶе®һйҷ…дёҠ пјҢ жғіиҰҒе°Ҷй©ҫ驶ж„ҹеҸ—еҒҡеҘҪжҳҜйңҖиҰҒеӨ§йҮҸдј з»ҹжұҪиҪҰи°ғж Ўз»ҸйӘҢзҡ„ гҖӮ иҖҢиҝҷ并дёҚжҳҜеҚҺдёәзӣ®еүҚзҡ„жҠҖжңҜдәәе‘ҳе’Ңз»ҸйӘҢз§ҜзҙҜжүҖиғҪеҒҡеҲ°зҡ„ гҖӮжүҖд»Ҙж— и®әд»Һе“ӘдёӘи§’еәҰжқҘзңӢ пјҢ еҚҺдёәиҝҷеҘ—HIж–№жЎҲйғҪйқўдёҙзқҖдёҚе°‘жҢ‘жҲҳ пјҢ е°Өе…¶жҳҜеҚҺдёәеүҚжңҹйңҖиҰҒOEMеҺӮжҸҗдҫӣдёҚе°‘вҖңеё®еҠ©вҖқжүҚжңүеҸҜиғҪеҲқжӯҘе®һзҺ°еҠҹиғҪзҡ„иҗҪең° гҖӮ еҪ“然еҚҺдёәиҮӘе·ұд№ҹеҫҲжё…жҘҡпјҡвҖңеҚҺдёәдёҚйҖ иҪҰ пјҢ иҒҡз„ҰICTжҠҖжңҜ пјҢ жҸҗдҫӣжҷәиғҪзҪ‘иҒ”жұҪиҪҰеўһйҮҸйғЁд»¶ пјҢ её®еҠ©иҪҰдјҒйҖ еҘҪиҪҰ гҖӮ вҖқе…¶е®һиҜҙеҲ°иҝҷйҮҢ пјҢ еҚҺдёәиғҢеҗҺзҡ„й•ҝиҝңзӣ®ж Үе°ұеҫҲжё…жҷ°дәҶ гҖӮйҰ–е…ҲиҰҒжҳҺзҷҪиө„жң¬еёӮеңәзҡ„иҝҗдҪңйҖ»иҫ‘ пјҢ йҷӨдәҶе·Із»ҸзӣёеҜ№жҲҗзҶҹзҡ„йўҶеҹҹд№ӢеӨ– пјҢ иө„жң¬йқһеёёе–ңж¬ўдёҖдәӣй«ҳ新科жҠҖзҡ„йўҶеҹҹ пјҢ 并且иҝҷдәӣйўҶеҹҹдёҖж—ҰжҠҖжңҜиҗҪең°иғҪеӨҹеҸҳзҺ° пјҢ е…¶иө„жң¬еӣһжҠҘзҺҮе°ҶйқһеёёжғҠдәә гҖӮ иҖҢиҝ‘дәӣе№ҙжңүеҫҲеӨҡеӣ дёәжҠҖжңҜеҸ‘еұ•еј•иө·зҡ„йЈҺеҸЈ пјҢ дҫӢеҰӮAIгҖҒ5GгҖҒиҮӘеҠЁй©ҫ驶зӯүпјӣеҰӮжһңдҪ е°ҶиҝҷдәӣжҠҖжңҜйӣҶеҗҲиө·жқҘ пјҢ е°ұдјҡеҸ‘зҺ°ж–°иғҪжәҗжұҪиҪҰйўҶеҹҹжҒ°жҒ°еҢ…зҪ—дәҶдёҠиҝ°жүҖжңүйЈҺеҸЈ гҖӮеҚҺдёә пјҢ е°ұжҳҜиҰҒжҠ“дҪҸиҝҷдёӘвҖңиӣӢзі•вҖқ гҖӮз”ұдәҺж–°иғҪжәҗжұҪиҪҰжүҖеёҰжқҘзҡ„еёӮеңәеҸҳйқ© пјҢ дҪҝеҫ—жүҖжңүиҪҰдјҒзӘҒ然жңүдәӣвҖңдёҚйҖӮеә”вҖқ пјҢ ж №жң¬еҺҹеӣ еңЁдәҺеҺҹжң¬зҡ„з”ҹдә§жЁЎејҸе·Із»ҸжҲҗзҶҹзЁіе®ҡеӨҡе№ҙ пјҢ з”ұдҫӣеә”е•ҶжҠҠжҺ§зқҖзҡ„еӨ§йғЁеҲҶеҠҹиғҪ пјҢ еҫҲйҡҫеңЁзҹӯж—¶й—ҙеҶ…иө¶дёҠзү№ж–ҜжӢүж—Ҙж–°жңҲејӮзҡ„и„ҡжӯҘ гҖӮ еҚідҫҝжҳҜзӣ®еүҚTier1зә§еҲ«зҡ„дҫӣеә”е•Ҷ пјҢ дҫӢеҰӮеҚҡдё–гҖҒжі•йҮҢеҘҘзӯүе…¬еҸёйғҪзә·зә·жҲҗз«ӢдәҶеҚ•зӢ¬зҡ„иҪҜд»¶з ”еҸ‘еӣўйҳҹ пјҢ з”ЁдәҺвҖңиҝӣеҶӣвҖқж–°зҡ„з”өеӯҗз”өеҷЁжһ¶жһ„дёӢзҡ„жҷәиғҪеҢ–еҠҹиғҪж•ҙеҘ—ж–№жЎҲ гҖӮ дҪҶжҳҜд»Қ然еӯҳеңЁз»„з»Үжһ¶жһ„гҖҒз ”еҸ‘жЁЎејҸгҖҒдәәжүҚзұ»еһӢзӯүиҜёеӨҡвҖңйҷҲж—§вҖқзҡ„й—®йўҳ гҖӮе°Ҫз®ЎжңӘжқҘжұҪиҪҰе…·дҪ“дјҡеҸ‘еұ•жҲҗд»Җд№Ҳж ·дёҚеӨӘжё…жҘҡ пјҢ дҪҶжҳҜеӨ§ж–№еҗ‘дёҖе®ҡжҳҜжӣҙеҠ вҖңжҷәиғҪеҢ–вҖқ гҖӮ иҖҢеҰӮжһңиҰҒе®һзҺ°иҜёеҰӮиҮӘеҠЁй©ҫ驶гҖҒFOTAеҚҮзә§д»ҘеҸҠдёҖзі»еҲ—жҷәиғҪеҠҹиғҪ пјҢ е°ұйңҖиҰҒд»Һж №жң¬дёҠд»ҘвҖңйқўеҗ‘еҠҹиғҪвҖқејҖеҸ‘жұҪиҪҰеә•еұӮз”өеӯҗз”өеҷЁжһ¶жһ„ пјҢ еҗҢж—¶жҗӯй…ҚиҪҜ硬件 пјҢ жүҚиғҪжү“йҖ иүҜеҘҪзҡ„еҸ‘еұ•еҹәзЎҖ гҖӮ иҖҢеҚҺдёә пјҢ жҒ°жҒ°жӢҘжңүиҝҷж ·зҡ„е®һеҠӣ гҖӮж— и®әжҳҜеҜ№з”өеӯҗз”өеҷЁжһ¶жһ„зҡ„зҗҶи§Ј пјҢ иҝҳжҳҜиҪҜд»¶з ”еҸ‘зҡ„е®һеҠӣ пјҢ еҚҺдёәдёҚд»…жӢҘжңүAIгҖҒ5GзӯүжҠҖжңҜз§ҜзҙҜ пјҢ иҝҳиғҪеӨҹеҲ©з”ЁеәһеӨ§зҡ„иҪҜд»¶з ”еҸ‘иө„жәҗе°Ҷе…¶ж•ҙеҗҲиө·жқҘ гҖӮ жүҖд»Ҙиҝҷд№ҹжҳҜдёәд»Җд№ҲеҚҺдёә6е№ҙе°ұејҖе§Ӣе…ҘеұҖвҖңиҪҰиҒ”зҪ‘е®һйӘҢе®ӨвҖқ пјҢ йҡҸеҗҺдёҚж–ӯж·ұе…ҘжұҪиҪҰйўҶеҹҹ пјҢ еҺ»е№ҙжҺЁеҮәиҮӘеҠЁй©ҫ驶计算平еҸ° пјҢ е’ҢеҲҡеҲҡеҸ‘еёғзҡ„HIе…Ёж Ҳи§ЈеҶіж–№жЎҲ гҖӮд№ҹе°ұжҳҜеҚҺдёәзңӢдёӯдәҶиҝҷеқ—жңӘжқҘеәһеӨ§зҡ„иӣӢзі• пјҢ еүҚжңҹе…Ҳе’ҢжұҪиҪҰOEMеҺӮе•Ҷж·ұеәҰеҗҲдҪң пјҢ иҝӣиЎҢеҲқжӯҘзҡ„еҠҹиғҪиҗҪең°е’ҢжҲҗй•ҝеҸ‘еұ•пјӣ然еҗҺйҖҗжёҗе»әз«Ӣиө·еұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„ж ёеҝғеЈҒеһ’ пјҢ еңЁжұҪиҪҰйўҶеҹҹжӢҘжңүиҜқиҜӯжқғ пјҢ йҖҗжёҗеҸҳжҚўиә«д»ҪжҲҗдёәжұҪиҪҰз•Ңж–°зҡ„Tier1дҫӣеә”е•Ҷ гҖӮиҝҷж ·еҒҡзҡ„еҘҪеӨ„еңЁдәҺ пјҢ еҫҲеӨҡиҪҰдјҒ并没жңүиғҪеҠӣе’Ңе®һеҠӣиө¶дёҠжұҪиҪҰзҡ„вҖңж–°иғҪжәҗж—¶д»ЈвҖқ пјҢ жҲ–иҖ…иҜҙжңүеҝғж— еҠӣпјӣиҖҢеҚҺдёәжҸҗдҫӣдёҖеҘ—зӣёеҜ№жҲҗзҶҹзҡ„ж–№жЎҲ пјҢ еҸӘиҰҒеҮ дёӘдёҚзҰ»и°ұ пјҢ еҜ№дәҺOEMеҺӮжқҘиҜҙ пјҢ иҝңжҜ”иҮӘе·ұз ”еҸ‘иҰҒдҫҝе®ңзҡ„еӨӘеӨҡ гҖӮ дёҚд»…еҰӮжӯӨ пјҢ е“ӘжҖ•иҪҰдјҒжӢҘжңүиҮӘе·ұз ”еҸ‘е®һеҠӣ пјҢ дҪҶжҳҜеҚҺдёәзҡ„з”ҹжҖҒеңҲе·Із»ҸжӢҘжңүдәҶдёҚе°Ҹзҡ„еҪұе“ҚеҠӣ пјҢ иҪҰдјҒеҠ е…ҘеҚҺдёәвҖңйҳөиҗҘвҖқд№ҹеҸҜиғҪдёәиҮӘе·ұдә§е“ҒеёҰжқҘдёҚе°‘з«һдәүеҠӣ гҖӮжӯӨеӨ– пјҢ иҷҪ然еӨ§е®¶еҜ№иҮӘеҠЁй©ҫ驶жҠҖжңҜд»ҚжҠұжңүеҗ„з§ҚжҖҖз–‘ пјҢ дҪҶжҳҜдёҖж—ҰиҗҪең°е®һзҺ° пјҢ дёҚд»…еңЁй•ҝйҖ”иҝҗиҫ“е’Ңе…¬е…ұдәӨйҖҡж–№йқўи•ҙеҗ«е·ЁеӨ§еёӮеңәжҪңеҠӣ пјҢ иҝҳжңүд№ҳеқҗжұҪиҪҰиҝҷдёӘдҪҝз”ЁеңәжҷҜе°ҶжҲҗдёәж–°зҡ„жөҒйҮҸе…ҘеҸЈ пјҢ е…¶дёӯзҡ„еҗ„з§Қе•Ҷдёҡд»·еҖјеҸҜиғҪжҜ”жүӢжңәиҝҳиҰҒеӨ§зҡ„еӨҡ гҖӮ еҚҺдёәдёҚд»…жҳҜжғід»ҺOEMеҺӮйӮЈйҮҢжӢҝиө°и§ЈеҶіж–№жЎҲзҡ„иҙ№з”Ё пјҢ иҝҳжғід»ҺCз«Ҝз”ЁжҲ·жүӢдёӯиҺ·еҫ—жӣҙеӨҡзҡ„д»·еҖј гҖӮжүҖд»Ҙе…¶е®һеҚҺдёәдёҚйҖ иҪҰдёҖзӮ№йғҪдёҚеҘҮжҖӘ пјҢ еӣ дёәе®ғеҺӢж №е°ұдёҚйңҖиҰҒйҖ иҪҰ пјҢ е°ұиғҪиөҡзҡ„жҜ”вҖңйҖ иҪҰзҡ„вҖқиҝҳеӨҡ гҖӮдҪңиҖ…пјҡдҪҡеҗҚ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- еҗҢжҜ”еўһй•ҝ|еӣҪ家з»ҹи®ЎеұҖпјҡ10жңҲд»ҪеӣҪж°‘з»ҸжөҺжҢҒз»ӯзЁіе®ҡжҒўеӨҚ

- йӨҗйҘ®|10жңҲд»ҪйӨҗйҘ®ж”¶е…ҘеўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ–ж¬ЎиҪ¬жӯЈ жҠҘеӨҚжҖ§еҗғе–қжқҘдәҶпјҹ

- еҗҢжҜ”еўһй•ҝ|1-10жңҲе…ЁеӣҪе®һйҷ…дҪҝз”ЁеӨ–иө„8006.8дәҝе…ғ еҗҢжҜ”еўһ6.4%

- дҪҸе®…й”Җе”®|еӣҪ家з»ҹи®ЎеұҖи§ЈиҜ»10жңҲе•Ҷе“ҒдҪҸе®…й”Җе”®д»·ж јеҸҳеҠЁжғ…еҶөж•°жҚ®

- вҖң10жңҲжғҠеҘҮвҖқд№ӢеҗҺпјҢзҫҺеӣҪиҝҺжқҘвҖң11жңҲеҚұжңәвҖқпјҹ

- е…¬з«ӢеҢ»йҷўдҪ•ж—¶иғҪеҠһжҲҗвҖңеӨ§еҚҲеҢ»йҷўвҖқзҡ„ж°ҙе№іпјҹпјҒ

- еӣҪ家зЁҺеҠЎжҖ»еұҖ|еӣҪ家зЁҺеҠЎжҖ»еұҖпјҡ1вҖ”10жңҲе…ЁеӣҪдјҒдёҡй”Җ售收е…ҘеҗҢжҜ”еўһ3.2%

- еҮӯж Ҹпјҡи°ҒжҳҜиҪҜзқҖйҷҶзҡ„д»Јд»·пјҹ

- дёӯеӨ®зӣҙиҫҫиө„йҮ‘|жҲӘиҮі10жңҲеә•пјҢеҗ„ең°е·Іж”ҜеҮәдёӯеӨ®зӣҙиҫҫиө„йҮ‘1.198дёҮдәҝе…ғ

- зҫҺеӣҪеҠЎеҚҝеҠқиҜҙзҰҒеҚҺдёәпјҢ4家з”өдҝЎе·ЁеӨҙжӢ’з»қпјҡж—¶д»ЈеҸҳдәҶ

![[зҪ—家иӢұ]зҪ—家иӢұпјҡ58еІҒжӮЈиӮқзҷҢпјҢ62еІҒдәҢе©ҡпјҢ67еІҒиӮқзҷҢеӨҚеҸ‘пјҢзҺ°зҠ¶еҰӮдҪ•пјҹ](http://img88.010lm.com/img.php?https://image.uc.cn/s/wemedia/s/upload/2020/3d67b19f6b51b7380afd44f03eb58314.jpg)