扶贫|平谷扶贫商都 让“土豆”变成“金豆”

今年的“十一”长假 , 家住乌兰察布市商都县七台镇喇嘛板村的杨红娟十分忙碌 。 刚刚开起的小吃店 , 每天迎来很多顾客 。 莜面窝窝、莜面条、粗粮烙饼……夫妻二人凭借着勤劳肯干与诚信经营 , 收入越来越好 。 顾客里有本地人 , 也有外地人 。 只要开车来的 , 杨红娟都要望一望车牌子 , 但凡是“京”字开头 , 她都再多一份热情 。 “我们全家感谢北京平谷人民 , 没有他们给我们扶贫 , 我们过不上今天的好日子……”杨红娟说 。

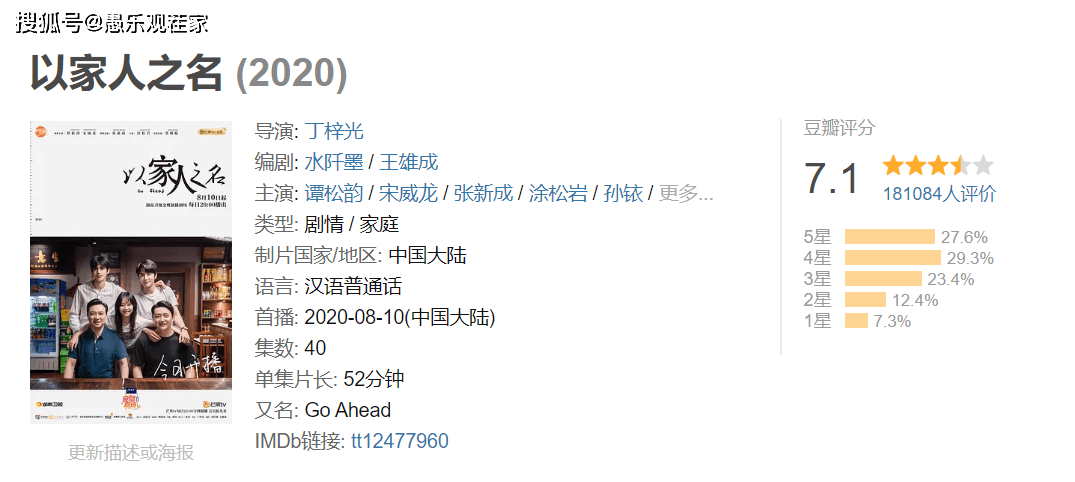

本文插图

工地搬砖 , 养活全家七口

商都县是国家级贫困县 。 杨红娟所在的喇嘛板村 , 是全县七个深度贫困村之一 。 按她的话 , “穷得对不起孩子” 。 村子里大多数人选择外出打工 , 杨红娟家里负担大 , 一家7口人 , 老人年纪大 , 孩子嗷嗷待哺 , 只能选择在本地拼搏 。 “家里种了些莜麦、土豆、胡麻籽 , 我和丈夫在工地打工 , 搬砖、扛钢筋、推水泥 , 啥都干过 , 全家一年的收入也就不到2万元 。 ”杨红娟说 。

体重不足百斤的杨红娟 , 常年的体力劳作 , 让她的后背有些驼 。 “我们吃点苦没什么 , 可是想到苦了孩子 , 心里特别难过 。 没给孩子买过新衣服 , 过年过节也想给家里人改善一下 。 很多人知道我们商都牛羊肉出名 , 我们家想吃一顿肉 , 得算计好一阵子……”

贫困没有打倒杨红娟 , 她一直努力为家庭拼搏着 。 “多苦我都能吃 , 国家的政策一天比一天好 , 我的生活也会好起来 。 我得努力挣钱 , 供孩子读书 , 知识能改变命运 。 ”

【扶贫|平谷扶贫商都 让“土豆”变成“金豆”】

本文插图

建档立卡 , 种起“土豆仔”

“红娟 , 京蒙扶贫的好政策来了 , 北京市平谷区给咱们这里投资 , 建设马铃薯原原种大棚 , 每个大棚承包费3500元 , 种出来的‘土豆仔’ , 公司负责回收 , 你愿意承包吗?”喇嘛板村村干部给正在工地的杨红娟打了电话 。

“包 , 我包!明天我就回家 。 ”挂了电话的杨红娟 , 心里满是希望 。

这个学名“原原种”的“土豆仔”可能让人有些陌生 , 但是对于土豆主产地的内蒙古人却十分熟悉 。 通俗点讲 , “原原种”是成品土豆的“爷爷” , 优质的“原原种”通过科技组培 , 可以种出高营养、好口感的食用土豆 。

2019年 , 作为京蒙扶贫的重点项目之一 , 内蒙古希森马铃薯种业有限公司推出的希森种业商都组培中心项目开工建设 。 组培中心采取“公司+合作社+农户”的订单农业运转模式 , 流转农民土地1100亩 , 建起马铃薯原原种大棚 。

“每座大棚占地1亩,使用北京市援助资金800万元 , 建设大棚80座 , 租赁给256户农户繁育原原种 , 其中建档立卡贫困44户 。 ”来自平谷区财政局的扶贫干部、现挂职商都县政府办副主任的高鹏飞说 。

“对于承包户 , 特别是建档立卡贫困户 , 我们采取‘统一规划、统一供种、统一培训、统一种植、统一管理、统一收购’的管理方式 , 紧密农企利益联结机制 , 采取合同价回收产品 。 每棚栽培种苗7万株 , 产原原种种薯18-20万粒 , 每座大棚年纯收入达到3万元 。 ”组培中心负责人黄兆文介绍 。

本文插图

脱贫摘帽 , 共同奔小康

“咱们再加把劲 , 今天把这些‘土豆仔’都装好 , 下午公司就拉走了 。 ”今年9月 , 已经承包2年大棚的杨红娟又迎来了收获的季节 。 自家的95号、96号大棚里 , 优质的原原种已经成熟 , 小小圆圆十分可爱 。 年幼的女儿说:“妈妈 , 这个像糖豆 。 ”杨红娟却笑着说:“这是咱家的金豆子 , 有了它 , 咱家的生活越来越好 。 ”

推荐阅读

- 中国青年报|参与消费扶贫 超七成受访者最看重产品质量

- 大众报业·海报新闻|全球首例5G+原研手术机器人超远程泌尿外科手术成功 联通技术助力医疗扶贫3000公里一线牵

- 困难群众|中国民生银行襄阳分行精准扶贫在路上

- 消费扶贫|上半年各地各部门帮助销售贫困地区农产品超过2000亿元

- 央行|央行、银保监会:金融精准扶贫贷款快速增长

- 扶贫|王健林:万达对丹寨捐赠投资达23亿,重新制定5年帮扶计划

- 乡村振兴|三家银行负责人说进展:金融扶贫,银行业给力!

- 扶贫|银保监会携三家银行共同表态:战疫战贫两手抓两不误

- 新华网|决战决胜脱贫攻坚丨“扶贫832”销售平台交易额突破21亿元

- 央视新闻|国务院扶贫办:今年扶贫产品销售额目标达2000亿元

![[商务部]商务部:中国没有也不会出现大规模外资撤离情况](http://aqimg.010lm.com/img.php?https://pic.bbanp.com/img/50808519624193.jpg)