一位离开清华经管学院四年后毕业生对高考体系反思( 二 )

CTMR: Critical Thinking and Moral Reasoning: 清华经管学生的一门必修课 , 是经管通识教育的核心课程 。 我曾在大二那年选修这门课 , 并在大四那年担任这门课的小课助教 。继续用我拍的加州日落作分隔线 ~ 摄于Getty Villa

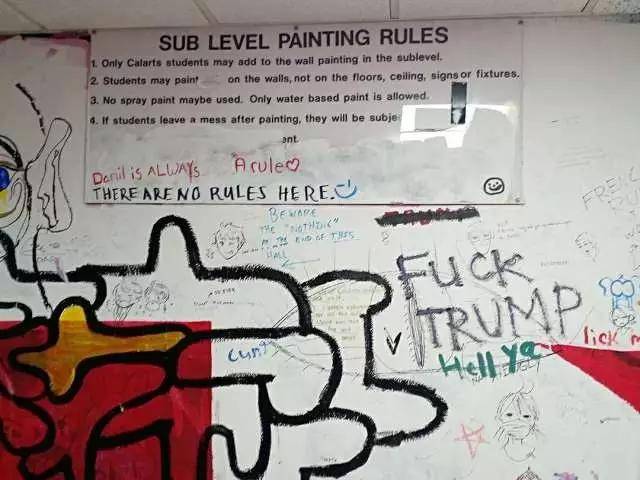

2.创造力的缺失我在经管的时候 , 非常热衷于参加一个叫“院长下午茶”的活动 。 这个活动大概就是一些经管学生围坐在一个小屋子里和钱院长唠嗑 。 (显然 , 我热衷于参加这个活动是因为它让我感觉到自己是独特的!)在某次的院长下午茶活动上 , 我们和钱老师唠起了关于“创造力”的问题 。 我们由“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”这个“钱学森之问”聊起 , 聊到了“为什么清华学生写不出《蒋公的面子》这样的戏?”(那个时候蒋公正好来清华演出 , 而同一时期清华话剧的代表作还是《马兰花开》……)那天谈话的核心问题其实是:为什么“高考标准”筛选出来的精英分子 , 在创造力上比不过别人?我找到的第二个答案来自CalArts地下一层的涂鸦墙 。 我为此特地翻出了我四年前第一次去CalArts地下一层时拍的一张照片:

CalArts地下一层有一整层的墙是可以随意涂鸦的 。 那一层的楼梯入口处挂着一块写有涂鸦规则的板子 , 结果那块板子本身就被涂鸦给盖住了 。 涂掉规则的人在那里写上了“THERE ARE NO RULES HERE” 。 同样的一句话 , 我在四年之后又在Disney California Adventures乐园里的Walt Disney Imagineering Blue Sky Cellar的门口看到了:

这两个地方 , 一个是在美国以“先锋”“实验”而闻名的艺术学院 , 一个是世界上最大的主题乐园设计公司 。 两者虽然非常不同 , 但是对于“不要让规则限制住创意”的强调是一致的 。 再去看当年在经管的院长下午茶里讨论的那个问题 , 其实激发创造力的原理非常简单:一个环境里的规则越少 , 这个环境中的人创造力越强 。 而在“高考标准”中胜出的精英分子 , 之所以在创造力上比不过别人 , 是因为他们在一个精心设计的由重重规则搭建的体系里太久了 , 他们太善于遵守规则 , 并从中获得好处了——我下意识地用了“他们” , 因为在很长一段时间里 , 我真的不愿意面对“自己曾经是一个十分善于遵守规则的 , 时刻准备着向规则妥协自我的人”——这样一个悲哀的事实 。然而我的确曾经是这样的人 。 从初三开始 , 语文作文重心开始由记叙文向议论文转变 。 每逢大考几乎不会有人写记叙文 。 而高考语文的议论文 , 更是有一个非常固定的结构和写作思路的 。 我从小喜欢读小说 , 写故事 。 “成为一个作家”是我从小学四年级开始的梦想 。 记得初二时我痴迷《悲惨世界》 , 在自己读了不下五遍后 , 有段时间我每天放学拉着闺蜜绕着操场边散步边用类似说评书的方式 , 讲完了五本《悲惨世界》 。 现在想来觉着那会儿其实挺NB的 。 在高考压力还不太近的高一 , 老师会留一些开放性的写作作业 。 那个时候写作是一件特别快乐的事情 , 我还记得我买了一个特别漂亮的厚本子 , 把所有这些作业都留在里面 。 那个本子我至今还留着 。 有时候翻开来读 , 会被自己当年写的文字感动到——那些文字虽然幼稚 , 但却是真诚的 , 不受束缚的 。 然而自从高二我们开始为高考议论文做准备 , 写作对我而言就变成了一种折磨 。 在很长一段时间里 , 每次语文考试之后我拿着分数不高的作文找老师批改 , 老师给出的反馈意见永远是:立意有问题 , 论点提得不对 , 结构不规范……前些日子看到小学五年级女生因作文不够“正能量”被老师批评而跳楼的事情 , 恍惚间觉得仿佛看见了自己的过去 。 现在想来 , 这些得低分的原因其实根本不是文章写得不好 , 而是文章写得不符合高考语文作文的规则 。 可是那个时候我傻 , 我看不清楚这两者间的区别 , 作文不断拿低分让我陷入深深的自我怀疑 。 我开始一点点修改自我 , 直到有一天 , 大概是在高三上学期靠后的时候 , 我突然发现我能够按照“规则”想要看到的思维方式写作文了 。 从那以后 , 作文拿高分对我开说开始变得轻而易举 。 我的名字开始频繁出现在年级范文里 , 我也曾因此而十分骄傲 。直到第一年高考后 , 我才意识到高考作文训练对我的创造力产生的严重摧残——我突然发现自己已经没有办法再用不是高考高分作文的方式写作了 。 写作不再是真诚的 , 自然的 , 快乐的 , 而是虚假的 , 做作的 , 谄媚的 。 在我提笔想要写任何东西的时候 , 落在纸上的永远是那些过度华丽的词藻 , 过度煽情的修辞 , 那些为了论述一个毫无意义的论点而堆砌的毫无逻辑的论据……我开始厌恶自己写的文字 。 为了缓解自己写的话给自己带来的恶心感 , 我开始在午休时间溜到复读学校旁边的图书大厦看小说 , 整个午自习都不回来 , 甚至第一节课迟到被老师骂我也不在意 。 我就是在那样的情境下读完的《追忆似水年华》 , 《悉达多》 , 《微暗的火》 , 《万灵节》 , 《审判》……是那些书拯救了我 , 让我的创造力没有被“高考规则”杀死得太彻底 。 我们生活在一个精心设计的 , 扼杀创造力的体系里 。 从这个体系中存活下来 , 创造力还没有死的人 , 那都是幸存者 。那场考试在2012年6月8号下午4:40收卷铃声响起的那一刻就结束了 。 但那种为了某种利益修改自我向规则的妥协 , 影响却是非常持久的 。 第二年高考交卷后 , 我曾经天真地发誓再也不为了一个分数写迎合某种标准的违心文章 。 然而在清华的四年间 , 这样的事我依旧在干 。 高考规则失效了 , 还会有新的规则出现 。 大一那年我上了一门名叫《思想道德修养与法律基础》的3学分必修大课 。 那门课除了签到以外的成绩几乎全部取决于期末时需要交的一篇作文 。 作文内容大概是上这门课的收获之类的 。 从学长学姐们的经验来看 , 这门课的老师帅某人会打高分的文章具有非常明确的标准:你需要论证帅老师的课改变了你的人生观世界观 , 拯救你于水火之中 , 而且词藻越华丽 , 情感越强烈 , 引经据典越多分数越高 。 其实那门课我自从听到帅老师说“梵高和毕加索是资本主义社会孕育的艺术毒瘤”之后 , 就再也没有听过了 。 然而期末的时候我一想:这种集华丽辞藻 , 强烈情感 , 掉书袋癖好于一身的拍马屁文章 , 我们这种高考语文高分作文写手真是最擅长了!遂拿起笔 , 洋洋洒洒三千字 , 最后那门课我在翘过好几次课的前提下还拿了95分——现在想来那简直是一种耻辱 。 清华成绩单上那个思修课95分将会跟着我一辈子 , 提醒我自己曾经如何又一次出色地为了一个分数背叛了自己对文字的信仰 。 (而且更可怕的是 , 据说这个丧心病狂的帅先生还把学生给他写过的马屁文儿出了一本集子……要是我哪天真的实现了我小学四年级时的梦想成为了一个作家 , 那这本集子要是被翻出来 , 我的一世英名岂不是要毁于一旦……)从某种意义上讲 , 高考结束后的8年里 , 我一直都在努力对抗那个规则体系给我留下的不可磨灭的烙印 。 当我看到每年高考后竟然都有清华学生跳出来洋洋志得意满地再写一篇能得高分的高考作文 , 以向学弟学妹们展示自己的文采 , 我觉得这非常可怕 。 心理学告诉我们 , 既得利益者会自然而然地Justify甚至Glorify给自己带来利益的那个体系 。 如果说高考标准的负面影响是一种我们没有办法改变的“必须存在的恶” , 那么经历过那个体系之后不去反思 , 反而满足于小小的胜利沾沾自喜 , 就真的是我们的错了 。这种对抗一直到我来到CalArts之后才取得突破性进展 。 在CalArts的三年里 , 我虽然读的是Creative Producing专业 , 但是在制作管理方面的专业课之外 , 我要求自己每个学期至少上一门创作相关的课程 。 三年间 , 我上过Adaptation , 即兴 , 独幕剧写作课 , 沉浸式体验创作 , 剧本写作Workshop , 长篇小说写作Workshop……这些课程对我来说是非常Liberating的 。 不过现在回想起来 , 那些创意写作方面的课程并不是在教我应该如何去写作 , 而是在教我要如何打破规则 , 拓展自己写作的可能性 , 发现什么是自己真正想写的东西 , 什么是真正适合自己的写作方式 。 比如我发现自己的写作擅长用文字构建一个世界 , 创造一种感觉和体验 , 而不是制造具有戏剧冲突的事件和人物对白 。 当我放开“戏剧文本一定要以人物对白为核心”这样一个“规则” , 我突然发现我的写作方式非常适合以肢体表演为主要表达方式的沉浸式剧场 。 从CalArts毕业之后 , 我的第一份工作开始于沉浸式剧场制作方面 , 但是因为我有写作方面的背景 , 而中间我正好遇到另一个上海主题乐园的项目需要一个中国的Show Writer去做一些故事的localization , 所以我就很幸运地接触到了主题乐园的写作 , 意外地发现我给沉浸式剧场写故事的写作思路非常适合给乐园写故事——因为它需要你去构建一个世界 , 创造一种感觉和体验 。 当我逐渐突破曾经限制我的规则的时候 , 我也越来越能发现自己的独特之处 。 当我能发挥自己的独特之处去工作的时候 , 工作本身也变成了能给我带来快乐的事 。 而时隔多年 , 我也重新开始尝试写小说 。 也许在不久之后的将来 , 我还是有机会实现我小学四年级时的梦想的 。继续用我拍的加州日落作分隔线 ~ 照片摄于I5洛杉矶段下班堵车时段

推荐阅读

- 清华才女执意远嫁非洲,24年后她怎么样了

- 下饭视频|厉害了!25名黑龙江学霸入选清华北大公示名单

- 清华搞了个计算机与金融双学位简直是状元收割神器

- 名牌大学学生偷外卖真不值得同情

- 中年|“臭姥姥,快点离开我家”,乖巧孩子突然这样,可宝妈却默不作声

- 青年|李健和妻子都是清华学霸,却坚持做丁克,竟是因为如此尴尬的问题

- 秦晖:不是民主导致动乱,而是追求民主导致动乱

- 著名自由派秦晖:追求民主会导致混乱和灾难

- 都是谁的事儿?

- 烤鸭|烤鸭店来了一位老太太,18元一只烤鸭还挑三拣四,我该不该卖给她