еӣҪж–Ү|еӨңиҜ»дёЁжҲ‘зҡ„дёҖдҪҚеӣҪж–ҮиҖҒеёҲ

_еҺҹйўҳдёә еӨңиҜ»дёЁжҲ‘зҡ„дёҖдҪҚеӣҪж–ҮиҖҒеёҲ

1

ж–Үз« еӣҫзүҮ

дё»ж’ӯиҜ»з»Ҹе…ё пјҢ йҷӘдҪ иҜҙжҷҡе®ү гҖӮ еӨ§е®¶еҘҪ пјҢ иҝҷйҮҢжҳҜй—Әз”өеӨңиҜ» пјҢ жҲ‘жҳҜйӮ№йІҒиһҚеӘ’дё»ж’ӯй“Ғжҹұ гҖӮ

еңЁдҪ зҡ„и®°еҝҶдёӯ пјҢ жңүжІЎжңүе“ӘдҪҚиҖҒеёҲи®©дҪ еҚ°иұЎж·ұеҲ»е‘ўпјҹд»ҠеӨ©е’ҢеӨ§е®¶еҲҶдә«жўҒе®һз§Ӣзҡ„гҖҠжҲ‘зҡ„дёҖдҪҚеӣҪж–ҮиҖҒеёҲгҖӢ пјҢ е…ұеҗҢж„ҹеҸ—д»–еҜ№иҖҒеёҲзҡ„жҖқеҝөеҗ§ гҖӮ

жҲ‘зҡ„дёҖдҪҚеӣҪж–ҮиҖҒеёҲ

ж–ҮдёЁжўҒе®һз§Ӣ

жҲ‘еңЁеҚҒеІҒзҡ„ж—¶еҖҷ пјҢ йҒҮи§ҒдёҖдҪҚеӣҪж–Үе…Ҳз”ҹ пјҢ д»–з»ҷжҲ‘зҡ„еҚ°иұЎжңҖж·ұ пјҢ дҪҝжҲ‘еҸ—зӣҠд№ҹжңҖеӨҡ пјҢ жҲ‘иҮід»ҠдёҚиғҪеҝҳи®°д»– гҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

е…Ҳз”ҹ姓еҫҗ пјҢ еҗҚй”Ұжҫ„ пјҢ жҲ‘们з»ҷд»–дёҠзҡ„з»°еҸ·жҳҜвҖңеҫҗиҖҒиҷҺвҖқ пјҢ еӣ дёәд»–еҮ¶ гҖӮ д»–зҡ„зӣёиІҢеҫҲеҸӨжҖӘ пјҢ д»–зҡ„и„‘иўӢзҡ„иҪ®е»“жҳҜжңүжЈұжңүи§’зҡ„ пјҢ еҫҲе®№жҳ“жҲҗдёәжј«з”»зҡ„еҜ№иұЎ гҖӮ еӨҙеҫҲе°– пјҢ з§ғз§ғзҡ„ пјҢ дә®дә®зҡ„ пјҢ и„ёеҪўеҚҙжҳҜж–№ж–№зҡ„ пјҢ жүҒжүҒзҡ„ пјҢ жңүдәӣеғҸгҖҠиҒҠж–Ӣеҝ—ејӮгҖӢз»ҳеӣҫдёӯзҡ„еӨңеҸүзҡ„жЁЎж · гҖӮ д»–зҡ„йј»еӯҗзңјзқӣеҳҙеҘҪеғҸжҳҜиҝҮеҲҶең°йӣҶдёӯеңЁи„ёдёҠеҫҲе°Ҹзҡ„дёҖеқ—еҢәеҹҹйҮҢ гҖӮ д»–жҲҙдёҖеүҜеўЁжҷ¶зңјй•ң пјҢ 银дёқе°Ҹй•ңжЎҶ пјҢ иҝҷдёӨеқ—й»‘иүІдҫҝжҲҗдәҶд»–и„ёдёҠжңҖжҳҫи‘—зҡ„зү№еҫҒ гҖӮ жҲ‘еёёз»ҷд»–з”»жј«з”» пјҢ еӢҫдёҖдёӘиҪ®е»“ пјҢ дёӯй—ҙзӮ№дёҠдёӨеқ—жӨӯеңҶеҪўзҡ„й»‘еқ— пјҢ дҫҝжғҹеҰҷжғҹиӮ– гҖӮ д»–зҡ„иә«жқҗй«ҳеӨ§ пјҢ дҪҶжҳҜдёӨиӮ©жҖ»жҳҜиҖёеҫ—й«ҳй«ҳ пјҢ йј»е°–жңүдёҖдәӣзәў пјҢ еғҸй…’зіҹзҡ„ пјҢ йј»еӯ”йҮҢеёёи—ҸзқҖдёӨжЎ¶жё…ж°ҙ鼻涕 пјҢ дёҚж—¶ең°еҗёжәңзқҖ пјҢ иҜҙдёҖдёӨеҸҘиҜқе°ұиҰҒз”ЁеҠӣең°еҗёжәңдёҖеЈ° пјҢ жңүжқҝжңүзңјжңүиҠӮеҘҸ пјҢ д№ҹжңүж—¶еҝҳдәҶеҗёжәң пјҢ иө°дәҶжқҝзңј пјҢ дёҠе”ҮдёҠдҫҝдә®жҷ¶жҷ¶ең°еҗҠеҮәдёӨж №зҺүз®ё гҖӮ д»–еёёз©ҝзҡ„жҳҜдёҖ件зҒ°еёғй•ҝиўҚ пјҢ еҘҪеғҸжҳҜеңЁз»ҷи°Ғз©ҝеӯқ гҖӮ иўҚеӯҗеңЁж•ҙжҙҒзҡ„йҳ¶ж®өж—¶жҲ‘жІЎжңүиө¶еҫ—дёҠзңӢи§Ғ пјҢ дҪҷз”ҹд№ҹжҷҡ пјҢ жҲ‘зңӢи§ҒйӮЈиўҚеӯҗзҡ„ж—¶еҖҷеҚіе·ІжІ№жёҚж–‘ж–‘ гҖӮ д»–еёёеёёжҳҜд»°зқҖеӨҙ пјҢ иҝҲзқҖе…«еӯ—жӯҘ пјҢ дёӨзңјжңӣйқ’еӨ© пјҢ еҳҙж’Үеҫ—з“ўе„ҝдјјзҡ„ гҖӮ жҲ‘еҫҲйҡҫеҫ—зңӢи§Ғ他笑 пјҢ еҰӮжһң笑иө·жқҘ пјҢ жҳҜзӢһ笑 пјҢ ж ·еӯҗжӣҙеҮ¶ гҖӮ

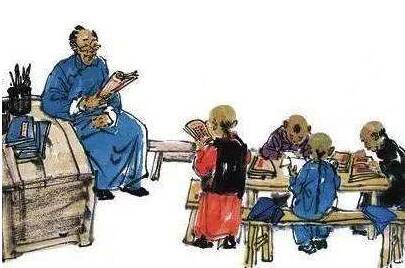

жҲ‘зҡ„еӯҰж ЎжҳҜеҫҲзү№ж®Ҡзҡ„ гҖӮ дёҠеҚҲзҡ„иҜҫе…ЁжҳҜз”ЁиӢұиҜӯи®ІжҺҲ пјҢ дёӢеҚҲзҡ„иҜҫе…ЁжҳҜеӣҪиҜӯи®ІжҺҲ гҖӮ дёҠеҚҲзҡ„иҜҫеҫҲдёҘ пјҢ дёүж—ҘдёҖй—® пјҢ дә”ж—ҘдёҖиҖғ пјҢ дёҚз”ЁеҠҹдҫҝиў«ж·ҳжұ° пјҢ дёӢеҚҲзҡ„иҜҫзЁҖжқҫ пјҢ жҲҗз»©дёҺжҜ•дёҡж— е…і гҖӮ жүҖд»ҘжҜҸеӨ©дёӢеҚҲдёҠеӣҪж–Үд№Ӣзұ»зҡ„иҜҫзЁӢ пјҢ еӯҰз”ҹ们дҫҝдёҚиёҠи·ғ пјҢ иҜҫе ӮдёҠеёёжҳҜзЁҖзЁҖжӢүжӢүзҡ„дёҚеӨ§дёҠеә§ пјҢ дҪҶж•ҷе‘ҳз”ЁжӢҝжҜӣ笔зҡ„е§ҝеҠҝдёҫзқҖ铅笔зӮ№еҗҚзҡ„ж—¶еҖҷ пјҢ еӯҰз”ҹеҚҙдёӘдёӘйғҪеҲ°дәҶ пјҢ еӣ дёәдёҖдёӘеӯҰз”ҹдёҚеҸӘзӯ”дёҖеЈ°еҲ° гҖӮ зңҹеҲ°дәҶзҡ„еӯҰз”ҹ пјҢ дёҖйғЁеҲҶжҳҜд»ҺдәӢеҚҲзқЎ пјҢ еҫ®еҸ‘йјҫеЈ° пјҢ дёҖйғЁеҲҶзңӢе°ҸиҜҙеҰӮгҖҠе®ҳеңәзҺ°еҪўи®°гҖӢгҖҒгҖҠзҺүжўЁйӯӮгҖӢд№Ӣзұ» пјҢ дёҖйғЁеҲҶеҶҷвҖңзҲ¶жҜҚдәІеӨ§дәәиҶқдёӢвҖқејҸзҡ„家д№Ұ пјҢ дёҖйғЁеҲҶе№Іи„ҶзһӘзқҖеӨ§зңјеҸ‘е‘Ҷ пјҢ зҘһжёёе…«иЎЁ гҖӮ жңүж—¶еҖҷйҖ—е…Ҳз”ҹејҖзҺ©з¬‘ гҖӮ еӣҪж–Үе…Ҳз”ҹе‘ў пјҢ еӨ§йғЁеҲҶйғҪжҳҜе№ҙй«ҳжңүеҫ·зҡ„ пјҢ дёҚжҳҜжҰңзңј пјҢ е°ұжҳҜжҺўиҠұ пјҢ еҶҚдёҚе°ұжҳҜдёҫдәә гҖӮ 他们жҺҲиҜҫдёҚиҝҮжҳҜеҘүиЎҢе…¬дәӢ пјҢ д№җеҫ—ж•·ж•·иЎҚиЎҚ гҖӮ еңЁиҝҷз§Қзіҹзі•зҡ„жғ…еҪўд№ӢдёӢ пјҢ еҫҗиҖҒе…Ҳз”ҹд№ӢжүҖд»ҘеҮ¶ пјҢ иҖҒжҳҜз»·зқҖи„ё пјҢ иҖҒжҳҜејҖеҸЈе°ұйӘӮдәә пјҢ жҲ‘жғіеӨ§жҰӮжҳҜз”ұдәҺжӯЈеҪ“йҳІеҚ«еҗ§ гҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

жңүдёҖеӨ© пјҢ е…Ҳз”ҹеӨ§жҰӮжҳҜеӨҡе–қдәҶдёӨзӣ… пјҢ ж‘Үж‘Үж‘Ҷж‘Ҷең°иҝӣдәҶиҜҫе Ӯ гҖӮ иҝҷдёҖе ӮжҳҜдҪңж–Ү пјҢ д»–иҖҒе…Ҳз”ҹжӢҝиө·зІү笔еңЁй»‘жқҝдёҠеҶҷдәҶдёӨдёӘеӯ— пјҢ йўҳзӣ®е°ҡжңӘеҶҷе®Ң пјҢ еҪ“然照дҫӢиҰҒеҗёжәңдёҖдёӢ鼻涕 пјҢ е°ұеңЁиҝҷеҗёжәңд№Ӣйҷ… пјҢ дёҖдҪҚжҖ§жҖҘзҡ„еҗҢеӯҰеҸ‘й—®дәҶпјҡвҖңиҝҷйўҳзӣ®жҖҺж ·и®Іе‘Җ?вҖқиҖҒе…Ҳз”ҹиҪ¬иҝҮиә«жқҘ пјҢ еҶ·з¬‘дёӨеЈ° пјҢ еӢғ然еӨ§жҖ’пјҡвҖңйўҳзӣ®иҝҳжІЎжңүеҶҷе®Ң пјҢ еҶҷе®ҢдәҶеҪ“然иҝҳиҰҒи®І пјҢ жІЎеҶҷе®ҢдҪ дёәд»Җд№Ҳе°ұиҰҒй—®?вҖҰвҖҰвҖқж»”ж»”дёҚз»қең°еҗјеҸ«иө·жқҘ пјҢ еӨ§е®¶йғҪдёәд№Ӣ愕然 гҖӮ иҝҷж—¶еҖҷжҲ‘еҸҜжҢүжҚәдёҚдҪҸдәҶ гҖӮ жҲ‘дёҖеҗ‘жҳҜдёӘдёҠеҚҲжҚЈд№ұдёӢеҚҲе®үеҲҶзҡ„еӯҰз”ҹ пјҢ жҲ‘и§үеҫ—зҺ°еңЁеҸ—дәҶж— зҗҶзҡ„дҫ®иҫұ пјҢ жҲ‘дҫҝжҢәиә«еҲҶиҫ©дәҶеҮ еҸҘ гҖӮ иҝҷдёҖдёӢжҲ‘еҸҜжғ№дәҶзҘё пјҢ иҖҒе…Ҳз”ҹжҠҠд»–зҡ„жҖ’зҒ«йғҪжіјеңЁжҲ‘зҡ„еӨҙдёҠдәҶ гҖӮ д»–еңЁи®ІеҸ°дёҠжқҘеӣһең°иёұзқҖ пјҢ еҗёжәңдёҖдёӢ鼻涕 пјҢ йӘӮжҲ‘дёҖеҸҘ пјҢ и¶іи¶ійӘӮдәҶжҲ‘дёҖдёӘй’ҹеӨҙ пјҢ е…¶дёӯиӯҰеҸҘз”ҡеӨҡ пјҢ жҲ‘иҮід»Ҡиҝҳи®°еҫ—иҝҷж ·зҡ„дёҖеҸҘпјҡдҪ жҳҜд»Җд№ҲдёңиҘҝ?жҲ‘дёҖзңјжҠҠдҪ жңӣеҲ°еә•?

иҝҷдёҖеҸҘйўҮдёәеҗҢеӯҰ们жүҖдј иҜө гҖӮ и°Ғе’ҢжҲ‘жңүзӮ№дәүи®әйҒҮеҲ°зә зј дёҚжё…зҡ„ж—¶еҖҷ пјҢ йғҪдјҡеј•з”ЁиҝҷдёҖеҸҘвҖңдҪ жҳҜд»Җд№ҲдёңиҘҝ?жҲ‘жҠҠдҪ дёҖзңјжңӣеҲ°еә•?вҖқеҪ“ж—¶жҲ‘зңӢеҪўеҠҝдёҚеҰҷ пјҢ д№ҹе°ұжІЎжңүеҶҚеӨҡиҜҙ пјҢ и®©дёӢиҜҫй“ғз»“жқҹдәҶе…Ҳз”ҹзҡ„жҖ’йӘӮ гҖӮ

дҪҶжҳҜд»ҺиҝҷдёҖж¬Ўиө· пјҢ еҫҗе…Ҳз”ҹз®—жҳҜи®ӨиҜҶжҲ‘дәҶ гҖӮ й…’йҶ’д№ӢеҗҺ пјҢ д»–з»ҷжҲ‘жү№ж”№дҪңж–Үзү№еҲ«иҜҰе°Ҫ гҖӮ жү№ж”№д№ӢдёҚи¶і пјҢ иҝҳзү№еҲ«ең°еҪ“йқўеҠ д»Ҙи§ЈйҮҠ пјҢ жҲ‘иҝҷдёҖдёӘвҖңдёҖзңјжңӣеҲ°еә•вҖқзҡ„еӯҰз”ҹ пјҢ еұ…然жҲҗдәҶдёҖдёӘеҸ—зӣҠжңҖеӨҡзҡ„еӯҰз”ҹдәҶ гҖӮ

еҫҗе…Ҳз”ҹиҮӘе·ұйҖүиҫ‘ж•ҷжқҗ пјҢ жңүеҸӨж–Ү пјҢ жңүзҷҪиҜқ пјҢ жІ№еҚ°еҲҶеҸ‘з»ҷеӨ§е®¶ гҖӮ гҖҠжһ—зҗҙеҚ—иҮҙи”ЎдәҶж°‘д№ҰгҖӢжҳҜд»–и®Іеҫ—жңҖдёәзңүйЈһиүІиҲһзҡ„дёҖзҜҮ гҖӮ жӯӨеӨ–еҰӮеҗҙ敬жҒ’зҡ„гҖҠдёҠдёӢеҸӨд»Ҡи°ҲгҖӢ пјҢ жўҒеҗҜи¶…зҡ„гҖҠ欧游еҝғеҪұеҪ•гҖӢ пјҢ д»ҘеҸҠеј дёңиҚӘзҡ„ж—¶дәӢж–°жҠҘзӨҫи®ә пјҢ д»–д№ҹйҖүдәҶдёҚе°‘ гҖӮ иҝҷж ·ж–°ж—§е…јж”¶зҡ„ж•ҷжқҗ пјҢ еңЁеҪ“ж—¶иҝҳжҳҜеҫҲйҡҫеҫ—зҡ„ејҖйҖҡзҡ„жҰңж · гҖӮ жҲ‘еҜ№дәҺеӣҪж–Үзҡ„е…ҙи¶Јеӣ жӯӨиҖҢжҸҗй«ҳдәҶдёҚе°‘ гҖӮ еҫҗе…Ҳз”ҹи®ІеӣҪж–Үд№ӢеүҚ пјҢ е…ҲиҰҒд»Ӣз»ҚдҪңиҖ… пјҢ иҖҢдё”д»Ӣз»Қеҫ—еҫҲдәІеҲҮ пјҢ дҫӢеҰӮд»–и®Іеј дёңиҚӘзҡ„ж–Үеӯ—ж—¶ пјҢ дҫҝиҜҙпјҡвҖңеј дёңиҚӘиҝҷдёӘдәә пјҢ жҲ‘еҖ’е’Ңд»–дёҖжЎҢдёҠеҗғиҝҮйҘӯвҖҰвҖҰвҖқиҝҷж ·зҡ„иҜқжҳҜзӣёеҪ“ең°еҸҜд»ҘдҪҝеӯҰз”ҹ们еҗғжғҠзҡ„ пјҢ еҗғжғҠзҡ„жҳҜ пјҢ жҲ‘们зҡ„еӣҪж–Үе…Ҳз”ҹд№ҹи®ёдёҚжҳҜдёҖдёӘе№іеҮЎзҡ„дәәеҗ§ пјҢ еҗҰеҲҷжҖҺиғҪе’Ңеј дёңиҚӘдёҖжЎҢдёҠеҗғиҝҮйҘӯ?

еҫҗе…Ҳз”ҹд»Ӣз»Қе®ҢдҪңиҖ…д№ӢеҗҺ пјҢ жң—иҜөе…Ёж–ҮдёҖйҒҚ гҖӮ иҝҷдёҖйҒҚжң—иҜөеҫҲжңүж„ҸжҖқ гҖӮ д»–жү“зқҖжұҹеҢ—зҡ„е®ҳи…” пјҢ е’¬зүҷеҲҮйҪҝең°еӨ§еЈ°иҜ»дёҖйҒҚ пјҢ дёҚи®әжҳҜеҸӨж–ҮжҲ–зҷҪиҜқ пјҢ дёҖеӯ—дёҚиӢҹең°еҗҹе’ҸдёҖз•Ә пјҢ еҘҪеғҸжҳҜжј”е‘ҳеңЁиғҢеҸ°иҜҚ пјҢ д»–жҠҠж–Үеӯ—йҮҢи•ҙи—ҸзқҖзҡ„ж„Ҹд№үеҘҪеғҸйғҪе®Јжі„еҮәжқҘдәҶ гҖӮ д»–еҝөеҫ—жңүи…”жңүи°ғ пјҢ жңүжқҝжңүзңј пјҢ жңүжғ…ж„ҹ пјҢ жңүж°”еҠҝ пјҢ жңүжҠ‘жү¬йЎҝжҢ« пјҢ жҲ‘们еҗ¬дәҶд№ӢеҗҺ пјҢ еҘҪеғҸе·Із»ҸзҗҶдјҡеҲ°еҺҹж–Үж„Ҹд№үзҡ„дёҖеҚҠдәҶ гҖӮ еҘҪж–Үз« жҺ·ең°дҪңйҮ‘зҹіеЈ° пјҢ йӮЈд№ҹи®ёжҳҜиҝҮеҲҶеӨёеј пјҢ дҪҶеҝ…йЎ»еҸҜд»Ҙзҗ…зҗ…дёҠеҸЈ пјҢ йӮЈеҚҙжҳҜзңҹзҡ„ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- еҝғеҠЁ|еҝғеҠЁзҡ„дҝЎеҸ·дёүеӯЈдёӯпјҢжүҖжңүз”·еҳүе®ҫйҮҢпјҢиөөзҗҰеҗӣзҡ„й•ҝзӣёжҳҜжңҖз¬ҰеҗҲжҲ‘зҡ„е®ЎзҫҺ

- йҷҲзҝ”|йҷҲзҝ”иў«йҖ и°Је·ҙз»“еҜҢе©Ҷз»ҷеҜ№ж–№жҢүи„ҡпјҢжң¬е°Ҡе№Ҫй»ҳеӣһеә”пјҡзңӢжқҘжҲ‘зҡ„жүӢжі•дёҚй”ҷ

- зҪ‘зәҰ|зҪ‘зәҰиҪҰгҖҒ5GгҖҒзӣҙж’ӯеёҰиҙ§гҖҒж— дәәжңәзү©жөҒ... иҝҷдәӣдә’иҒ”зҪ‘жңҚеҠЎдёҠй•ңгҖҠжҲ‘е’ҢжҲ‘зҡ„家乡гҖӢ

- жқҺдәҡз”·|жҲ‘зҡ„еӨ©пјҢз»“е©ҡ5е№ҙпјҢзҺӢзҘ–и“қвҖңе® еҰ»дәәи®ҫвҖқзҝ»иҪҰдәҶпјҹ

- жҲ‘е’ҢжҲ‘зҡ„家乡|жӯҢеЈ°дёҖе“ҚжҲ‘е°ұејҖе§ӢжҺүзңјжіӘпјҢиҝҷйғЁз”өеҪұеҸӘжңүдёӯеӣҪдәәжҮӮ

- еҲҳе®Үе®Ғ |дёҖе®ҡжҳҜжҲ‘зҡ„иЈ…еӨҮжңүй—®йўҳпјҒиөөдёҪйў–и·ҹеҲҳе®Үе®ҒеӯҰеҲҮиӮүпјҢеҲҮиҸңеҲҮеҲ°жүӢеҸ‘жҠ–

- гҖҠжҲ‘е’ҢжҲ‘зҡ„家乡гҖӢ|гҖҠжҲ‘е’ҢжҲ‘зҡ„家乡гҖӢвҖңзҘЁжҲҝеҘізҺӢвҖқ马дёҪеҶҚж·»е®һз»©

- з»ҸйӘҢж•ҷзЁӢ|K12е•ҶеӯҰйҷўпјҡе°Ҹй№…йҖҡеҠ©еҠӣжҲ‘зҡ„дёҡеҠЎд»Һ1еҲ°100

- жғ иӢұзәў д»»иҫҫеҚҺ|жғ иӢұзәўд»»иҫҫеҚҺеӨ®и§ҶеӣҪеәҶжҷҡдјҡжј”е”ұгҖҠжҲ‘зҡ„зҘ–еӣҪгҖӢдёәзҘ–еӣҪе”ұе“ҚиөһжӯҢ

- жҲ‘йҖҖеҪ№е•ҰпјҒзңӢ|жҲ‘йҖҖеҪ№е•ҰпјҒзңӢпјҢиҝҷе°ұжҳҜжҲ‘зҡ„дёҖз”ҹ