重返春天的权利 | 第一人称

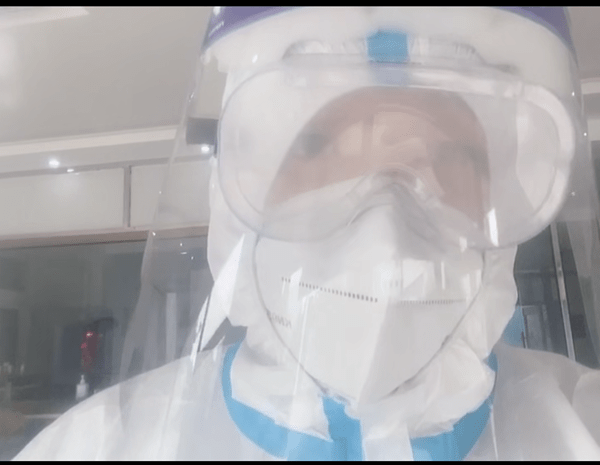

文章图片

1962年 , W·H·奥登在《马萨诸塞州评论》发表《诗人与城市》 , 他谈到了四个“使得艺术道路比过去更为困难”的世界观问题 , 其中 , 第四个是:

作为具有启示性的个人行为范围的“公共领域”消失殆尽 。 对于(古)希腊人来说 , 私人领域是生活的领域 , 它是维持生命的必要性所支配 , 而公共领域则是自由的领域 , 在其中 , 人们可以将自己向他人敞开 。 今天 , "私人的"和"公共的"这样的术语意义已经颠倒:公共生活必需是非个人的生活 , 是人履行其社会职能的地方 , 而人在其私人生活中才可以自由地成为个人自我 。 结果 , 艺术 , 尤其是文学 , 失去了主要的传统人性主题 , 即人是行动的人、公共行为的实施者 。

重返春天的权利

王琛

以往 , 春节回到山东 , 我一坐下 , 我奶奶张玉英就开始讲述本地人的死亡 。 总是如此 , 一进腊月 , 春节前后 , 那些病弱的老人就要纷纷死去 , 过了春节 , 等到我要离家 , 那些死亡仍在继续 。 我奶奶今年 85 岁了 , 当她谈到那些离世的老人时语调越来越落寞 。 我试图了解但终究不能接近她的感受:她在世界上认识的人一个一个消失 , 只剩下了漫长的记忆和衰老的身体 。

我也快了 , 最后她总是这样补一句 。

这场病什么时候完?张玉英时不时地问 。 她从电视上和人们的口罩上了解到那样一个模糊的印象:情况紧张 , 她不掌握「病毒」这个词 , 也不知道每天都有人死去 , 那数字远远多过本地的老人 。 我坐在屋里 , 拿着手机 , 对着电脑 , 她就坐在我的身边 , 我们坐得那么近 , 我们说着一样的方言 , 我们之间却像隔着一条宽阔的河流 。

你什么时候走?张玉英每天都问一句 。

我不知道 。 我这么答 。 我是真不知道 , 我们公司说暂时在家办公 。 我在杂志社工作 , 月刊 , 我在老家待着 , 思考怎么写文章 , 我现在写的文章就是要发在 3 月 。 我们的杂志厚厚一叠 , 很沉 , 闪光 , 封面上一般都是大明星 。 有时候我一觉醒来看见沙发上的杂志封面就觉得有点儿恍惚 , 甚至在办公室或者理发店遇到它也一样 。 我跟这些明星是什么关系?怎么他们摆出很酷的动作 , 我也写了点东西印在了上面?我写的东西是给谁看?我想说明什么?我能相信自己吗?我能相信我写下的东西吗?

在我奶奶张玉英的认知里 , 因为有工资可领 , 所以我是在为「公家」服务 。 她很为这一点高兴 , 她能提供的建议是要服从「公家」的安排 , 不要怕吃亏 , 更不要添麻烦 。 但我拿不准 , 从毕业到现在九年了 , 我换了好几份工作 。 报社 , 杂志 , 网站 , 每一家我都拿不准是「公家」还 是「私家」 。 一个写作者为他自己的内心服务 。 如果真是这样 , 我是一直在服务于我自己吗?

我的笔记本里记录了很多我奶奶张玉英的事情 。 我一直在写她 。 现在我看着她的脸 , 她说话的时候带着蠕动的皱纹正视着我 , 像是看着陌生人那样看着我 。 她的脸是一种木然的或者说庄严的色彩 , 就像刚刚经受了某种审判而她宣告了自己接受一切 。 我确信她真的衰老了 。 她起身走路时动作颤颤巍巍的 , 两腿向外弯曲 , 形成一定程度的外八字 , 她本能地轻轻张开两臂 , 脸向前探 , 走在平坦的水泥地上挪动两腿时也像是走在坑坑洼洼的乡间小路上 , 看起来随时要摔倒 。 有时她会继续走几步坐到沙发上 。 她不会很充分地占据沙发 , 总是将屁股轻轻放在沙发的边缘 , 身体侧着 , 呈现出随时要起身的姿态 , 就像是过路人偶然坐在路边的一块石头上歇脚 。 她有时将两手摆在膝头 , 有时又将它们拿到身体两侧 , 指尖刚好搭在沙发上 。 有时她也将一只手抬起来 , 放在脸颊一侧 , 轻轻抚摸 。 她的脸上布满粗细不同的线条 , 使我想起屋檐下被雨水浸泡过的墙壁 。 她的手在脸上上下摸索 , 头轻微地移动 , 跟着我走路的方向 。 她的目光常常显示出疑惑 , 好像我在讲的是她听不懂的语言 。

推荐阅读

- 爱奇艺回应法院判决:感谢肯定超前点播模式,保留上诉权利

- 推荐尊重自由表达的权利?美军最高将领现身抗议现场:我来看看情况

- 福建建宁:规范化建设确保检察环节律师权利机制效果好

- 美军最高将领现身华盛顿抗议现场:尊重自由表达的权利,我来看看情况

- 叮咚!这里有一封《给春天的信》请查收

- 叮咚!这里有一封《给春天的信》请查收叮咚!这里有一封《给春天的信》请查收

- 公众号,请给用户一个偷偷看的权利!

- 控烟北京市控烟协会:健康的权利高于吸烟的权益

- 北京市控烟协会:健康的权利高于吸烟的权益

- 协会北京市控烟协会:健康的权利高于吸烟的权益

![[辅助训练]分清主次,辅助训练只能是辅助!](http://ttbs.guangsuss.com/image/a9e56a600a9c6f896d0b8d5345ff816b)

![[走私]警方突袭走私仓库,发现10架共轴旋翼直升机,居然是纯手工打造](http://img88.010lm.com/img.php?https://image.uc.cn/s/wemedia/s/2020/c8ccb32baca45ed2b7fdedb939dbab14.jpg)