жңҖеҗҺзҡ„еҮ»еЈӨжёёжҲҸ

е„ҝж—¶ пјҢ жҲ‘з»ҸеёёзҺ©дёҖз§Қзұ»дјјжЈ’зҗғзҡ„жёёжҲҸ пјҢ еҶ…и’ҷеҸӨиҘҝйғЁдәәеҸ«еҒҡвҖңжү“иҠӮе…Ӣе„ҝвҖқ гҖӮ еҸӮдёҺиҖ…еҲҶжҲҗдёӨз»„ пјҢ дёҖз»„жҳҜеҸ‘зҗғж–№гҖҒдёҖз»„жҳҜжҺҘзҗғж–№ гҖӮ жҲ‘жүҖи°“д№ӢвҖңзҗғвҖқ пјҢ е®һйҷ…жҳҜдёҖж №дёӨеӨҙеүҠе°–зҡ„жңЁжЈҚе„ҝ гҖӮ дёӨжҢҮзІ— пјҢ дёӨеҜёй•ҝ пјҢ зҠ¶дјјз»Үжўӯ пјҢ дҝ—еҗҚвҖңиҠӮе…Ӣе„ҝвҖқ гҖӮжёёжҲҸејҖе§Ӣж—¶е°ҶдәәдҫқиҮӘж„ҝеҲҶжҲҗдёӨз»„ пјҢ еңЁйқ еўҷеӨ„з”»еҮәдёҖдёӘзӣҙеҫ„зәҰдёӨзұізҡ„еҚҠеңҶ пјҢ жӣ°вҖңжІ№й”…вҖқ гҖӮ еҸ–еҫ—еҸ‘зҗғжқғзҡ„дёҖз»„дәәйҖүеҮәдёҖдәәе®ҲжІ№й”… пјҢ е®Ҳй”…е‘ҳз«ҷеңЁвҖңй”…вҖқиҫ№еҸ‘зҗғ гҖӮ еҸ‘зҗғиҖ…еҸіжүӢжҢҒдёҖдёӘй•ҝзәҰе°әдҪҷзҡ„жңЁжқҝ пјҢ еҪўдјјиҸңеҲҖпјӣе·ҰжүӢжҢҒз»ҮжўӯзҠ¶зҡ„зҗғ пјҢ й«ҳеЈ°е–ҠпјҡвҖңжҺҘдёҚжҺҘпјҹвҖқеҲҶж•ЈеңЁиҝңеӨ„зҡ„еҜ№ж–№ж•°дәә пјҢ жӣІиә«еј иЎЈжҺҘзҗғ гҖӮ еҪ“жҺҘзҗғж–№еҒҡеҘҪжҺҘзҗғзҡ„еҮҶеӨҮ пјҢ йҪҗеЈ°еә”зӯ”вҖңжҺҘпјҒвҖқж—¶ пјҢ е®Ҳй—Ёе‘ҳз”ЁжңЁжқҝеҘӢеҠӣе°ҶзҗғжүҮеңЁжҢҮе®ҡиҢғеӣҙ пјҢ еҪ“然и¶Ҡиҝңи¶ҠеҘҪ гҖӮжӯӨж—¶еҰӮиӢҘжҺҘзҗғж–№е°ҶзҗғжҺҘдҪҸ пјҢ еҸҢж–№еҲҷжҚўдҪҚ пјҢ жҺҘзҗғж–№жҲҗдёәеҸ‘зҗғж–№пјӣеҰӮиӢҘжІЎжңүжҺҘдҪҸзҗғ пјҢ жҺҘзҗғж–№е°ұд»Һзҗғзҡ„иҗҪзӮ№жҚЎиө·зҗғжқҘ пјҢ еҗ‘жІ№й”…йҮҢжҠӣжҺ· пјҢ е®Ҳй—Ёе‘ҳз”ЁжңЁжқҝжһҒеҠӣжӢҰжҲӘ гҖӮ жӯӨж—¶зҗғиӢҘжҠӣиҝӣдәҶвҖңжІ№й”…вҖқйҮҢ пјҢ еҸҢж–№д№ҹиҰҒз«ӢеҚіжҚўдҪҚпјӣеҰӮиӢҘжІЎжңүжҠӣиҝӣжІ№й”… пјҢ е®Ҳй—Ёе‘ҳиө°еҲ°зҗғзҡ„иҗҪзӮ№еӨ„ пјҢ з”ЁжүӢдёӯзҡ„жңЁжқҝе°Ҷж”ҫеңЁең°дёҠзҡ„зҗғж–«иө·пјҲеҸӘйңҖз”ЁжңЁжқҝзҡ„еҲғйғЁеүҒжңЁжЈҚе„ҝзҡ„е°–е°–пјү гҖӮ зҗғж–«иө·еҗҺ пјҢ еҘӢеҠӣз”ЁжңЁжқҝжүҮеҗ‘иҝңж–№ пјҢ жӯӨеҠЁдҪңеҸҜд»Ҙиҝһз»ӯдёүж¬Ў пјҢ жҜҸж¬ЎжүҮеҮ»ж—¶еҸЈдёӯеҝөеҝөжңүиҜҚпјҡвҖңдёҖиҠӮе…Ӣе„ҝгҖҒдәҢдёҚжөӘе„ҝгҖҒдёүйҖјж–—вҖқ гҖӮжҠҖжңҜзҶҹз»ғзҡ„з”·еӯ© пјҢ з»ҸиҝҮжӯӨдёүдёӢ пјҢ еҸҜд»ҘжҠҠзҗғжү“еҫ—еҫҲиҝң гҖӮ зҗғ第дёүж¬ЎиҗҪең° пјҢ е®Ҳй—Ёе‘ҳз”ЁзңјзқӣдёҲйҮҸеҗҺ пјҢ ејҖе§ӢиҰҒеҲҶ гҖӮ жҢү规зҹ©дёҖжқҝй•ҝдёәдёҖвҖңдёҲвҖқ пјҢ еҰӮжһңиҰҒзҡ„е·®дёҚеӨҡ пјҢ жҺҘзҗғж–№е°ұдјҡи®ӨиҙҰ пјҢ зӯүдәҺжүҝи®ӨдәҶеҲҶеҖјпјӣеҰӮжһңиҰҒзҡ„еӨҡдәҶ пјҢ жҺҘзҗғж–№дёҚи®ӨиҙҰ пјҢ йӮЈе°ұиҰҒе®һең°дёҲйҮҸвҖ”вҖ”еҰӮжһңдёҲйҮҸж•°еӨ§дәҺзҙўиҰҒзҡ„еҲҶеҖј пјҢ жҺҘзҗғж–№дәҲд»Ҙжүҝи®ӨпјӣеҰӮжһңдёҲйҮҸж•°е°ҸдәҺзҙўиҰҒзҡ„еҲҶеҖј пјҢ жӯӨеұҖзҡ„еҲҶж•°е°ұдёәйӣ¶ пјҢ иҝҳиҰҒжӣҙжҚўеҸ‘зҗғж–№ гҖӮ дҫқжҚ®зҙҜи®ЎеҲҶеҖј пјҢ жңҖеҗҺзЎ®е®ҡиҫ“иөўж–№ гҖӮжү“иҠӮе…Ӣе„ҝиҝҷдёӘжёёжҲҸжңүдёҖе®ҡзҡ„еҚұйҷ©жҖ§ гҖӮ жҲ‘е°ұжңүдёҖж¬ЎжҠҠиҠӮе…Ӣе„ҝжү“еңЁдәҶйӮ»еұ…еӯ©еӯҗзҡ„и„ёдёҠ пјҢ з ёдәҶдёҖдёӘзӘҹзӘҝ пјҢ жөҒдәҶеҫҲеӨҡиЎҖ пјҢ е№ёдәҸжІЎжү“зңјдёҠ пјҢ еҸҜжҠҠжҲ‘еҗ“еҫ—дёҚиҪ» гҖӮиҮӘд»ҺжҲ‘1962е№ҙдёҠдёӯеӯҰеҗҺ пјҢ е°ұеҶҚд№ҹжІЎзҺ©иҝҮиҝҷз§ҚжёёжҲҸ пјҢ жҜ”иөӣ规еҲҷд№ҹж·ЎеҝҳдәҶ гҖӮ еҸӘжҳҜеңЁзңӢеҘҘиҝҗдјҡжЈ’зҗғжҜ”иөӣж—¶,жүҚдјҡдҫқзЁҖжғіиө·еҪ“е№ҙе„ҝж—¶жёёжҲҸзҡ„еңәйқў гҖӮ еҗҺжқҘд»ҺжҳҺВ·еҲҳдҫ—зҡ„гҖҠеёқдә¬жҷҜзү©з•ҘгҖӢдёӯеҫ—зҹҘ пјҢ е°Ҹж—¶еҖҷзҺ©иҝҮзҡ„иҝҷз§ҚжёёжҲҸжңүеҸҜиғҪе°ұжҳҜеҸӨж—¶зҡ„еҮ»еЈӨ гҖӮ еӣ дёәиҝҷжқЎи®°иҝ°дёҺжҲ‘зҺ©иҝҮзҡ„жү“иҠӮе…Ӣе„ҝжёёжҲҸеҰӮеҮәдёҖиҫҷ гҖӮжҳҺВ·еҲҳдҫ—гҖҠеёқдә¬жҷҜзү©з•ҘгҖӢеҚ·дәҢдёӯи®°иҪҪпјҡвҖңдәҢжңҲдәҢж—ҘйҫҷжҠ¬еӨҙвҖҰвҖҰе°Ҹе„ҝд»ҘжңЁдәҢеҜё пјҢ еҲ¶еҰӮжһЈж ё пјҢ зҪ®ең°иҖҢжЈ’д№Ӣ пјҢ дёҖеҮ»д»Өиө· пјҢ йҡҸдёҖеҮ»д»Өиҝң пјҢ д»Ҙиҝ‘дёәиҙҹ пјҢ жӣ°жү“жҹӯжҹӯ пјҢ еҸӨжүҖз§°еҮ»еЈӨиҖ…иҖ¶пјҹе…¶и°Јдә‘пјҡжқЁжҹіе„ҝжҙ» пјҢ жҠҪйҷҖиһә гҖӮ жқЁжҹіе„ҝйқ’ пјҢ ж”ҫз©әй’ҹ гҖӮ жқЁжҹіе„ҝжӯ» пјҢ иёўжҜҪеӯҗ гҖӮ жқЁжҹіеҸ‘иҠҪе„ҝ пјҢ жү“жҹӯе„ҝ гҖӮ вҖқеҸҰжҚ®гҖҠйЎәеӨ©еәңеҝ—гҖӢи®°иҪҪпјҡвҖңе°Ҹе„ҝд»ҘжңЁдәҢеҜё пјҢ еҲ¶еҰӮжһЈж ё пјҢ зҪ®ең°жЈ’д№Ӣ гҖӮ дёҖеҮ»д»Өиө· пјҢ йҡҸдёҖеҮ»д»Өиҝң пјҢ д»Ҙиҝ‘дёәиҙҹ пјҢ жӣ°жү“жқҝ гҖӮ жқҝ пјҢ еҸӨз§°жүҖз§°еҮ»еЈӨиҖ…д№ҹ гҖӮ вҖқжё…В·е‘Ёдә®е·ҘгҖҠд№ҰеҪұгҖӢз§°пјҡвҖңз§Јйҷөз«Ҙи°ЈжңүвҖҳжқЁжҹій»„ пјҢ еҮ»жЈ’еЈӨвҖҷвҖқ гҖӮ д№Ұдёӯиҝҳе…·дҪ“жҸҸз»ҳдәҶеҮ»еЈӨд№ӢжҲҸж–°зҡ„еҸҳеҢ–пјҡвҖңжүҖдә‘й•ҝе°әеӣӣиҖ… пјҢ зӣ–жүӢдёӯжүҖжҢҒжңЁпјӣйҳ”дёүеҜёиҖ… пјҢ зӣ–еЈӨдёҠжүҖзҪ®жңЁ гҖӮ дәҢзү©еҗҲиҖҢдёәдёҖ пјҢ йҒӮд»ҠеҗҺдәәдёҚзҹҘдёәдҪ•зү©зҹЈ гҖӮ йҳ”дёүеҜёиҖ… пјҢ дёӨйҰ–еҫ®й”җ пјҢ е…ҲзҪ®д№Ӣең° пјҢ д»ҘжЈ’еҮ»д№Ӣ пјҢ еЈӨдёҠд№ӢжңЁж–№и·ғиө· пјҢ еҗҺиҝҺеҮ»д№Ӣ пјҢ дёӯе…¶иҠӮ пјҢ жңЁд№ғиҝңеҺ» гҖӮ еҮ»дёҚдёӯиҖ…дёәиҙҹ пјҢ дёӯдёҚиҝңиҖ…дёәиҙҹ пјҢ еҗҺеҮ»иҖ…иҫғеүҚеҮ»иҖ…е°Өиҝң пјҢ еҲҷеүҚеҮ»иҖ…дәҰиҙҹ гҖӮ е…¶е°ҶеҮ»д№ҹ пјҢ еҝ…е…ҲеҮ»ең°д»ҘеҸ–еҠҝ пјҢ ж•…и°“д№ӢеҮ»еЈӨдә‘ гҖӮ вҖқеҸҜи§Ғ пјҢ еңЁе‘Ёдә®е·ҘзңӢжқҘ пјҢ гҖҠиүәз»ҸгҖӢдёӯжүҖиҜҙзҡ„й•ҝвҖ”е°әеӣӣеҜёгҖҒе®ҪдёүеҜёе·ҰеҸізҡ„еЈӨ пјҢ е…¶е®һжҳҜдёӨз§ҚдёңиҘҝ пјҢ еҚідёҖе°әеӣӣеҜёй•ҝзҡ„жңЁжҳҜеҮ»еЈӨиҖ…жүӢдёӯжүҖжҢҒзҡ„гҖҒеҮҶеӨҮз”ЁжқҘеҮ»еЈӨзҡ„е·Ҙе…· пјҢ иҖҢдёүеҜёе®Ҫзҡ„жңЁеқ— пјҢ еҲҷжҳҜиў«еҮ»зҡ„еҜ№иұЎ пјҢ е®ғдёӨеӨҙеҫ®е°– пјҢ иў«ж”ҫзҪ®еңЁең°дёҠ гҖӮ еҮ»еЈӨејҖе§Ӣ пјҢ жёёжҲҸиҖ…е…Ҳз”ЁжүӢдёӯжүҖжҢҒжңЁеҮ»жӯӨе°ҸжңЁеқ— пјҢ еҪ“жӯӨе°ҸжңЁеқ—д»Һең°дёҠеј№иө·ж—¶ пјҢ еҶҚд»ҘжүӢдёӯжүҖжҢҒжңЁзҢӣеҮ» пјҢ еҮ»дёӯгҖҒдё”е°ҶжӯӨжңЁеқ—еҮ»еҫ—иҝңзҡ„ пјҢ е°ұжҳҜиғңиҖ… гҖӮ иҝҷз§Қжҙ»еҠЁжңүдәӣзұ»дјјд»Ҡж—Ҙзҡ„жЈ’еһ’зҗғиҝҗеҠЁ гҖӮ е…¶дёӯ пјҢ з©әдёӯеҮ»жңЁжЈҚжҳҜйңҖиҰҒжңүзӣёеҪ“жҠҖе·§зҡ„ пјҢ иҝҳиҰҒжұӮжңүжһҒеҝ«зҡ„еҸҚеә”иғҪеҠӣ пјҢ еҜ№еҮ»жңЁжЈҚзҡ„ж—¶й—ҙиҰҒжҠҠжҸЎеҫ—зӣёеҪ“еҮҶзЎ® пјҢ иғҪжү“иҝңеҲҷжӣҙйңҖиҰҒеҫҲеҘҪзҡ„жүӢи…•е·§еҠІ гҖӮиҝҷйҮҢзҡ„вҖңжү“жҹӯжҹӯвҖқвҖңжү“жқҝвҖқвҖңеҮ»жЈ’еЈӨвҖқ пјҢ зҡҶз”ұеҮ»еЈӨеҸ‘еұ•иҖҢжқҘ пјҢ зі»еҮ»еЈӨзҡ„еҸҳз§Қ гҖӮ иҷҪ然已дёҚжҳҜвҖңд»ҘжүӢдёӯеЈӨеҮ»д№ӢвҖқ пјҢ иҖҢжҳҜд»ҘжүӢдёӯзҡ„жЈ’еҮ»иө·ең°йқўеҰӮеҗҢжһЈж ёеҪўзҠ¶зҡ„жңЁжЈҚ пјҢ еҮ»иө·еҗҺеҶҚдёҖеҮ»д»Өиҝң пјҢ д»Ҙжү“иҝңдёәиғң гҖӮ дёҺиҝңеҸӨзҡ„еҮ»еЈӨе·Із»ҸжңүдәҶеҫҲеӨ§зҡ„еҸҳеҢ– пјҢ дҪҶд»Қиў«еҸІд№Ұз§°д№ӢдёәеҮ»еЈӨ гҖӮжңҖж—©еҮ»еЈӨжүҖз”Ёзҡ„вҖңеЈӨвҖқ пјҢ еә”еҪ“жҳҜеңҹеқ— пјҢ еҗҺжқҘжүҚйҖҗжёҗжңүдәҶеҸҳеҢ– гҖӮ дёүеӣҪйӯҸйӮҜйғёж·ігҖҠиүәз»ҸгҖӢдёӯжңүиҝҷж ·зҡ„и®°иҪҪпјҡвҖңеЈӨд»ҘжңЁдёәд№Ӣ пјҢ еүҚе№ҝеҗҺй”җ пјҢ й•ҝе°әеӣӣ пјҢ йҳ”дёүеҜё пјҢ е…¶еҪўеҰӮеұҘ гҖӮ вҖқиҝҷж—¶зҡ„вҖңеЈӨвҖқе·ІеҸ‘еұ•жҲҗдёҖе°әеӣӣеҜёй•ҝгҖҒдёүеҜёе®ҪгҖҒеүҚе®ҪеҗҺзӘ„гҖҒеҪўзҠ¶еҰӮеұҗзҡ„жңЁеҲ¶е“Ғ пјҢ жӣҙдёәиҖҗз”Ё гҖӮ вҖңе°ҶжҲҸ пјҢ е…Ҳдҫ§дёҖеЈӨдәҺең° пјҢ йҒҘдәҺдёүеӣӣеҚҒжӯҘд»ҘжүӢдёӯеЈӨж•Ід№Ӣ пјҢ дёӯиҖ…дёәдёҠ гҖӮ пјҲгҖҠеӨӘе№іеҫЎи§ҲгҖӢеҚ·дёғдә”дә”еј•дёүеӣҪйӯҸйӮҜйғёж·ігҖҠиүәз»ҸгҖӢпјүвҖқжёёжҲҸзҡ„ж–№жі•жҳҜжҠҠдёҖеқ—вҖңеЈӨвҖқдҫ§ж”ҫең°дёҠ пјҢ еңЁдёүеӣӣеҚҒжӯҘеӨ„ пјҢ з”ЁеҸҰдёҖвҖңеЈӨвҖқеҺ»жҠ•еҮ»е®ғ пјҢ еҮ»дёӯзҡ„е°ұз®—еҫ—иғң гҖӮ иҜҙжҳҺиҝҷж—¶зҡ„еҮ»еЈӨе·Із»ҸеҪўжҲҗжңүжҜ”иөӣгҖҒеҲҶдәүй«ҳдҪҺдёҠдёӢгҖҒеҠӣжұӮеҮҶзЎ®жҖ§зҡ„жҠ•жҺ·жҙ»еҠЁ гҖӮжҚ®еҸІж–ҷи®°иҪҪ пјҢ еҸӨж—¶зҡ„еҮ»еЈӨиҝҳжңүдёҖз§ҚзҺ©жі• пјҢ еҚіеңЁз©әж—·еӨ„з”Ёж№ҝеңҹе ҶжҲҗдёҖе ҶжҲ–еҮ е ҶеңҶжҹұеҪўжҲ–еңҶй”ҘеҪўвҖңеЈӨе ҶвҖқ гҖӮ еҮ дёӘз«һжҠҖиҖ…з«ҷеңЁи§„е®ҡи·қзҰ»зҡ„зәҝеӨ– пјҢ з”ЁдёҖз«ҜеүҠе°–зҡ„е°ҸжңЁжЈҚеҗ‘еЈӨе ҶжҠ•жҺ· пјҢ д»Ҙе°ҸжңЁжЈҚжҸ’еңЁеЈӨе ҶдёҠзҡ„ж•°йҮҸеӨҡе°‘жқҘеҲҶиғңиҙҹ пјҢ жӯӨжҲҸдёҺеҗҺжқҘзҡ„йЈһй•–жһҒе…¶зӣёдјј гҖӮдёӨжҷӢеҚ—еҢ—жңқж—¶жңҹеҮ»еЈӨеҪўејҸиҷҪжңүеҸҳеҢ– пјҢ дҪҶеҹәжң¬дҝқз•ҷдәҶдёүеӣҪж—¶жңҹзҡ„еҹәжң¬зү№еҫҒ гҖӮе®Ӣд»Ј пјҢ еҮ»еЈӨзҡ„вҖңиөӣе…·вҖқз”ұжңЁеҲ¶еҸҳжҲҗз –з“Ұ гҖӮ жҳҺВ·жқЁж…ҺиҜҙпјҡвҖңе®Ӣдё–еҜ’йЈҹжңүжҠӣе ¶д№ӢжҲҸ пјҢ е„ҝз«ҘйЈһз“Ұзҹід№ӢжҲҸ пјҢ д»Ҡд№Ӣжү“з“Ұд№ҹ гҖӮ вҖқвҖңе ¶вҖқйҹівҖңtuГівҖқ пјҢ е°ұжҳҜвҖңз –з“Ұеқ—вҖқ гҖӮ е®Ӣд»ЈгҖҠеӨӘе№іеҫЎи§ҲгҖӢеҚ·дёғзҷҫдә”еҚҒдә”гҖҠжҺ·з –гҖӢжқЎеј•гҖҠиүәз»ҸгҖӢиҜҙпјҡвҖңд»Ҙз –дәҢжһҡ пјҢ й•ҝдёғеҜё пјҢ зӣёеҺ»дёүеҚҒжӯҘз«Ӣдёәж Ү пјҢ еҗ„д»ҘдёҖжһҡж–№еңҶдёҖе°әжҺ·д№Ӣ гҖӮ дё»дәәжҢҒзӯ№йҡҸеӨҡе°‘ пјҢ з”Іе…ҲжҺ·з ҙеҲҷеҫ—зӯ№ пјҢ д№ҷеҗҺз ҙеҲҷеӨәе…Ҳз ҙиҖ… гҖӮ вҖқиҝҷз§ҚжёёжҲҸжңүдёҖе®ҡзҡ„жҠҖе·§жҖ§ пјҢ еҸӘжңүзһ„еҫ—еҮҶ пјҢ еҠӣйҮҸеҫ—еҪ“ пјҢ жүҚиғҪеҮ»дёӯзӣ®ж Ү гҖӮе…¶е®һ пјҢ иҝҷз§ҚжҺ·з –жёёжҲҸ пјҢ жҲ‘е„ҝж—¶д№ҹз»ҸеёёзҺ© гҖӮ йӮЈж—¶ пјҢ жҲ‘们йҷўеӯҗйҮҢзҡ„еҮ дёӘз”·еӯ©з»ҸеёёеңЁз©әж—·еӨ„з«ӢдёҖеқ—з – пјҢ 然еҗҺеңЁдёҚиҝңеӨ„зҡ„ең°дёҠз”»дёҖжқЎзәҝ пјҢ жҜҸдәәжүӢжҢҒдёҖеқ—еҚҠеӨҙз – пјҢ зһ„еҮҶйӮЈеқ—зҹ—з«Ӣзҡ„з –иҝӣиЎҢжҠӣжҺ· пјҢ жү“дёӯиҖ…дёәиөў гҖӮ дёәдәҶеўһеҠ жёёжҲҸзҡ„е…ҙиҮҙ пјҢ жҲ‘们жҜҸдәәжҜҸж¬ЎйғҪиҰҒеңЁзҹ—з«Ӣзҡ„з –дёҠж”ҫеҮ жһҡе°Ҹй“Ғй’ү пјҢ еҮ»дёӯиҖ…е°ұжҠҠж•ЈиҗҪеңЁең°дёҠзҡ„й’үеӯҗ收дёәе·ұжңү гҖӮ еӯ©еӯҗ们常дёәеҮ жһҡй“Ғй’үжү“жһ¶ пјҢ зҺ©зҡ„ж„үеҝ«ж—¶еәҹеҜқеҝҳйЈҹ пјҢ жүӢдёҠи„ёдёҠжұЎиҝ№ж–‘ж–‘ гҖӮжҚ®еҶ…и’ҷеҸӨдҪң家иҖҒйҷҲеӣһеҝҶ пјҢ иҝҳжңүдёҖз§ҚжӣҙеӨҚеҸӨзҡ„еҮ»еЈӨ пјҢ еңЁжң¬дё–зәӘеӣӣеҚҒе№ҙд»ЈдёӯеҸ¶дҫқ然еңЁе‘је’Ңжө©зү№жөҒиЎҢ пјҢ еҗҚжӣ°вҖңжү“𤗿вҖқ гҖӮ йӮЈж—¶ пјҢ ж—ҘеӨҙдёҖжҳіиҘҝ пјҢ еҗҺз”ҹ们е°ұиҒҡиҮіеҪ“иЎ— пјҢ еј зҪ—зҡ„жү“вҖң𤗿вҖқ гҖӮ жёёжҲҸиҖ…е°ҶдёҖж №зҹӯжңЁжЈ’з«ӢеңЁең°дёҠ пјҢ жүӢжҢҒеҸҰдёҖж №зҹӯжңЁжЈ’иҝңиҝңеҮ»д№Ӣ пјҢ и°Ғе…ҲеҮ»еҖ’и°Ғиөў гҖӮ д»–иҷҪ然没жңүиө¶дёҠ пјҢ дҪҶд»–зҡ„е…„й•ҝ们йғҪзҺ©иҝҮ гҖӮ жӯӨж—¶зҡ„вҖңжү“жһұвҖқе·Іе’Ңдҝқйҫ„зҗғйқһеёёзӣёдјјдәҶ гҖӮ𤗿 пјҢ гҖҠжұүиҜӯеӨ§еӯ—е…ёгҖӢжіЁйҹіtЗҺi пјҢ гҖҠйӣҶйҹөгҖӢеқҰдәҘеҲҮ пјҢ дёҠжө·йҖҸ гҖӮ гҖҠйӣҶйҹөВ·жө·йҹөгҖӢи§ЈйҮҠиҜҙпјҡвҖң𤗿 пјҢ еҗҙдәәи°“йҖҶеүЎжңЁжӣ°𤗿 гҖӮ вҖқгҖҠжұүиҜӯеӨ§еӯ—е…ёгҖӢи§ЈйҮҠиҜҙпјҡвҖң𤗿 пјҢ д»ҺдёӢз«Ҝеҗ‘дёҠеүҠжңЁ гҖӮ вҖқжӯӨдёәжӯӨеӯ—жң¬д№ү гҖӮ гҖҠдә”ж–№е…ғйҹігҖӢи§ЈйҮҠиҜҙпјҡвҖң𤗿 пјҢ йҖҶеүЎжңЁд№ҹ гҖӮ еҸҲе°Ҹе„ҝжҠ•еҮ»жңЁзүҮд»ҘиөҢиҫ“иөўиҖ… гҖӮ вҖқи’Іжқҫйҫ„гҖҠж—Ҙз”Ёдҝ—еӯ—В·иөҢеҚҡгҖӢдёӯжңүпјҡвҖңй—Іж”ҫйЈҺзӯқжІЎзӮ№дәӢ пјҢ иёўжҜ¬жү“𤗿дәҰйҖҚйҒҘ гҖӮ вҖқеңЁдёӯеӣҪеҸӨд»Јзҡ„иҙөж—ҸдёӯиҝҳжңүдёҖз§ҚвҖңжҠ•еЈ¶вҖқзҡ„жёёжҲҸ пјҢ е’ҢйЈһй•–жёёжҲҸжңүејӮжӣІеҗҢе·Ҙд№ӢеҰҷ гҖӮ еҪ“然жҜ”жҺ·з –гҖҒжү“з“ҰгҖҒеҮ»жЈ’еЈӨиҰҒй«ҳйӣ…еӨҡдәҶ гҖӮжё…ж—¶ пјҢ вҖңжү“жҹӯжҹӯвҖқеҸҲиў«з§°дёәвҖңжү“е°ңе°ңвҖқ гҖӮ вҖңе°ңвҖқжҳҜдёҖз§ҚдёӨеӨҙе°–гҖҒдёӯй—ҙеӨ§ пјҢ еҪўдјјжўӯеӯҗзҡ„жңЁжЈ’ пјҢ д№ҹеҸ«еҒҡе°ңе„ҝ гҖӮ вҖңжү“е°ңе°ңвҖқеңЁжё…д»ЈжөҒиЎҢиҫғе№ҝ пјҢ жё…дәәжҪҳиҚЈйҷӣзҡ„гҖҠеёқдә¬еІҒж—¶зәӘиғңгҖӢиҪҪжңүеҪ“ж—¶зҡ„з«Ҙи°ЈпјҡвҖңжқЁжҹійқ’ пјҢ ж”ҫз©әй’ҹ гҖӮ жқЁжҹіжҙ» пјҢ жҠҪйҷҖиһә гҖӮ жқЁжҹіеҸ‘ пјҢ жү“е°ңе°ң гҖӮ вҖқе…¶е…·дҪ“жҙ»еҠЁеҪўејҸдёҺдёҠиҝ°вҖңжү“жҹӯжҹӯвҖқвҖңжү“жқҝвҖқзұ»дјј пјҢ жүҖдёҚеҗҢзҡ„жҳҜиҙҹиҖ…йңҖеӨ§еЈ°е‘јвҖңзҘ“вҖҰвҖҰвҖқ пјҢ иҫ№е‘јиҫ№и·‘ пјҢ дёҖеҸЈж°”жҠҠиғңиҖ…еҮ»еҮәзҡ„зҹӯжңЁжЈ’жӢҫеӣһжқҘ гҖӮ иҝҷз§ҚжёёжҲҸ пјҢ дёҚд»…еҸҜй”»зӮјж•Ҹж„ҹзҡ„еҮ»ж•ІжҠҖиғҪ пјҢ иҖҢдё”д№ҹиғҪй”»зӮјеҘ”и·‘зҡ„иғҪеҠӣ гҖӮ е®ғиҫғжҠ•жҺ·жңЁеқ—жҲ–з –з“ҰиҰҒеӨҚжқӮдәӣ пјҢ иҖҢдё”жӣҙжңүе…ҙи¶Ј гҖӮз”ұдәҺең°еҹҹеҗ„ејӮ пјҢ жҳҺжё…ж—¶жңҹдәә们еҜ№еҮ»еЈӨиҝҷз§ҚжёёжҲҸзҡ„еҸ«жі•д№ҹдә”иҠұе…«й—Ё гҖӮ йҷӨдәҶвҖңжү“жҹӯжҹӯвҖқвҖңжү“е°ңе°ңвҖқвҖңжү“жқҝвҖқд№ӢеӨ– пјҢ жңүзҡ„ең°ж–№иҝҳеҸ«вҖңжү“з“ҰвҖқ пјҢ ж»Ўж—Ҹдәәи°“вҖңжү“еҫ—ж ІвҖқ пјҢ еҢ—ж–№еҲҷеҸ«вҖңжү“з“Ұеқ—вҖқ пјҢ иҖҢеҚ—ж–№дәәзӣҙе‘јвҖңж ІжЈ’вҖқ гҖӮжҳҺжё…ж—¶жңҹ пјҢ еҮ»еЈӨжёёжҲҸе®һеӯҳеҗҚдәЎ гҖӮ е°Ҫз®Ўдәә们дёҚеҸ«е®ғвҖңеҮ»еЈӨвҖқ пјҢ дҪҶзұ»дјјеҮ»еЈӨзҡ„жҠ•жҺ·жёёжҲҸжӣҙеҠ дё°еҜҢеӨҡеҪ© гҖӮзәөи§ӮеҮ»еЈӨеҮ еҚғе№ҙзҡ„еҸ‘еұ• пјҢ е…¶еҺҹжңүзҡ„жң¬иҙЁзү№жҖ§дҫқз„¶дј жүҝдёӢжқҘ гҖӮ жёёжҲҸеҷЁе…·дёҚз®ЎжҳҜжңЁеҲ¶зҡ„гҖҒз –з“ҰеҲ¶зҡ„ пјҢ еҪўзҠ¶жҲ–еҰӮйһӢеә•(еұҘ)гҖҒзәәжЈ°зҡ„вҖңе°ңвҖқ пјҢ йғҪеұһеҮ»еЈӨжёёжҲҸзҡ„дј жүҝ гҖӮжҲ‘еёёеёёжғі пјҢ иҷҪ然棒зҗғгҖҒдҝқйҫ„зҗғжӣҙжңүи¶Је‘іжҖ§гҖҒз«һжҠҖжҖ§ пјҢ дҪҶеҮ»еЈӨж— з–‘жҳҜе®ғ们зҡ„иҖҒзҘ–е®— пјҢ е®ғ们дёҚиҝҮжҳҜеҮ»еЈӨиҝӣеҢ–зҡ„жңҖж–°зүҲжң¬ гҖӮеҮ»еЈӨжәҗдәҺеҺҹе§Ӣж—¶жңҹдәәзұ»зҡ„з”ҹдә§дёҺз”ҹжҙ» гҖӮ еңЁиҝңеҸӨж—¶д»Јзҡ„зӢ©зҢҺз”ҹдә§дёӯ пјҢ дәәзұ»дјҡз”Ёеңҹеқ—гҖҒзҹіеқ—гҖҒжңЁжЈ’жҠ•еҮ»зҢҺзү©пјӣеңЁеҺҹе§Ӣзҡ„йғЁиҗҪжҲҳдәүдёӯ пјҢ иҝҷз§ҚжҠ•еҮ»д№ҹжҲҗдёәдҪңжҲҳжҠҖиғҪ гҖӮ дёәдәҶжҠ•еҮ»еҫ—жӣҙеҮҶзЎ® пјҢ е№іж—¶дҫҝиҰҒз»ғд№ гҖӮ еҗҺжқҘ пјҢ зӢ©зҢҺгҖҒдҪңжҲҳе·Ҙе…·еҫ—еҲ°ж”№иҝӣ пјҢ жңүдәҶеј№еј“е’Ңеј“з®ӯ пјҢ дёҚеҶҚдҫқйқ еңҹеқ—гҖҒзҹіеқ—гҖҒжңЁжЈ’жҺ·еҮ»йҮҺе…Ҫ пјҢ иҝҷз§ҚжҠ•еҮ»з»ғд№ дҫҝжј”еҸҳжҲҗдәҶдёҖз§ҚжёёжҲҸ гҖӮ д№ҹжңүдәәж №жҚ®гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢе…ідәҺвҖңеЈӨзҲ¶еҮ»еЈӨвҖқзҡ„жҸҸеҶҷ пјҢ и®ӨдёәеҮ»еЈӨдёҺжҠ•еЈ¶зӣёдјј пјҢ жң¬жҳҜеЈ«еӨ§еӨ«зҡ„дёҖз§Қдј‘й—Ід№ иүәж–№ејҸ пјҢ еӣ е…·жңүиҫғејәзҡ„еЁұд№җжҖ§ пјҢ йҒӮйҖҗжёҗжөҒеҗ‘ж°‘й—ҙ пјҢ 并改еҸҳдәҶжҙ»еҠЁеҪўејҸ гҖӮд№ҹжңүдәәи®ӨдёәеҮ»еЈӨжӣҫжҳҜдёҖз§Қе®—ж•ҷжҙ»еҠЁ гҖӮ и®ӨдёәеҮ»еЈӨзҡ„жәҗеӨҙеҸҜиғҪжҳҜдёҖз§Қз”ҹдә§е·«жңҜ пјҢ жҲ–жҳҜдёҖз§Қйў„жөӢз§ӢжҲҗзҡ„еҚ еҚңеҪўејҸ гҖӮ иҝҳжңүдәәжӣҙе…·дҪ“ең°и®Өдёә пјҢ еҮ»еЈӨжңҖеҲқжҳҜд»ҺдәӢеҶңдҪңзҡ„еҲқж°‘еҖҹд»Ҙи°ўеңҹжҠҘзӨҫзҡ„дҝ—дҝЎжҙ»еҠЁ пјҢ и•ҙеҗ«еңЁжёёжҲҸеӨ–иЎЁдёӯзҡ„еҶ…ж ёжҳҜеҜ№еңҹең°зҘһзҡ„иҶңжӢң гҖӮ д»ҘгҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢзҡ„жҸҸиҝ°зңӢ пјҢ иҷҪ然没жңүзӣҙжҺҘиЁҖеҸҠдәІеңҹзҘӯзҘһд№ӢдәӢ пјҢ дҪҶвҖңеЈӨзҲ¶вҖқжүҖе”ұжӯҢиҫһдёҺеҶңдәӢе…ҙдҪңйҘ®йЈҹзӣёе…і пјҢ 并дёҺеҮ»еЈӨеҠЁдҪңзӣёй…Қ пјҢ еә”еҪ“жҳҜеҘүзҢ®еңҹең°зҘһзҡ„зҘқйўӮ гҖӮ жӯЈеҰӮгҖҠиҜ—з»ҸВ·е°Ҹйӣ…В·з”«з”°гҖӢдёӯе…ідәҺвҖңзҗҙз‘ҹеҮ»йј“ пјҢ д»ҘеҫЎз”°зҘ– пјҢ д»ҘзҘҲз”ҳйӣЁ пјҢ д»Ҙд»ӢжҲ‘зЁ·й»Қ пјҢ д»Ҙи°·жҲ‘еЈ«еҘівҖқзҡ„жҸҸеҶҷдёҖж · пјҢ еҮ»еЈӨе’ҢеҮ»йј“йғҪз”ЁеЁұд№җзҡ„ж–№ејҸзҘӯеҘүеңҹең° пјҢ жҳҜдёҖз§ҚеҠЁжҖҒзҡ„д№җзҘһиЎҢдёә гҖӮ з”ұдәҺиҝҷз§Қдҝ—дҝЎжҙ»еҠЁжүҖе…·жңүзҡ„ж¬ўжҖЎж°”ж°ӣ пјҢ еҶіе®ҡе®ғз”ұеЁұзҘһеҗ‘еЁұдәәзҡ„ж–№еҗ‘иҪ¬еҢ– пјҢ жңҖз»ҲеҪўжҲҗдёәдёҖз§ҚеӯЈиҠӮжҖ§жёёжҲҸ пјҢ 并еңЁдј д№ иҝҮзЁӢдёӯйҖҗжёҗж·ЎеҢ–жҺүдҝ—дҝЎзҡ„жҲҗеҲҶ гҖӮдёңжұүзҺӢе……гҖҠи®әиЎЎВ·иүәеўһзҜҮгҖӢвҖңдј жӣ°пјҡжңүе№ҙдә”еҚҒеҮ»еЈӨдәҺи·ҜиҖ… пјҢ и§ӮиҖ…жӣ°пјҡвҖҳеӨ§е“ү пјҢ е°§еҫ·д№ҺпјҒвҖҷеҮ»еЈӨиҖ…жӣ°пјҡвҖҳеҗҫж—ҘеҮәиҖҢдҪң пјҢ ж—Ҙе…ҘиҖҢжҒҜ пјҢ еҮҝдә•иҖҢйҘ® пјҢ иҖ•з”°иҖҢйЈҹ пјҢ е°§дҪ•зӯүеҠӣпјҒвҖҷвҖқжҳҜиҜҙиҝңеҸӨеёқе°§ж—¶д»Ј пјҢ жңүвҖңе№ҙдә”еҚҒвҖқзҡ„иҖҒиҖ…еңЁи·ҜдёҠеҒҡеҮ»еЈӨжёёжҲҸ гҖӮ жңүдёӘвҖңи§ӮиҖ…вҖқиҜҙпјҡвҖңзңҹеҘҪе“ҮпјҒеҰӮжһңжІЎжңүе°§зҡ„жҒ©еҫ· пјҢ е“ӘжңүиҝҷиҲ¬й—Іжғ…жқҘеҮ»еЈӨе‘ў?вҖқеҜ№иҝҷз•Әи®®и®әиҖҒиҖ…еҚҙдёҚд»Ҙдёә然 пјҢ иҜҙжҲ‘еӨӘйҳіеҮәжқҘиө·еәҠеҠіеҠЁ пјҢ еӨӘйҳіиҗҪеұұеӣһ家休жҒҜ пјҢ жү“дә•жңүж°ҙе–қ пјҢ з§Қең°жңүзІ®еҗғ пјҢ й—ІжҡҮж—¶зҺ©зҺ©еҮ»еЈӨ пјҢ дёҺе°§жңүд»Җд№Ҳе…ізі»е‘ўпјҹиҝҷжҳҜе…ідәҺеҮ»еЈӨжҙ»еҠЁзҡ„жңҖж—©и®°иҪҪ гҖӮеҸҜи§Ғ пјҢ еҮ»еЈӨжҳҜдёҖйЎ№еҸӨиҖҒзҡ„жҠ•жҺ·жёёжҲҸ пјҢ и·қд»ҠиҮіе°‘жңүеӣӣеҚғе№ҙзҡ„еҺҶеҸІ гҖӮзҺ°еңЁзҡ„зӨҫдјҡй«ҳеәҰеҸ‘иҫҫ гҖӮ й—№еёӮдёӯй«ҳжҘјжһ—з«ӢгҖҒиҪҰж°ҙ马йҫҷ пјҢ з”ҹжҙ»иҠӮеҘҸзҙ§еј гҖҒжёёжҲҸз§Қзұ»дё°еҜҢеӨҡеҪ© гҖӮ еҮ»еЈӨиҝҷз§ҚеҶңдёҡзӨҫдјҡзҡ„жёёжҲҸ пјҢ ж—©е·ІжҲҗдёәеҺҶеҸІ гҖӮ йҷӨдәҶеҺҶеҸІеӯҰ家гҖҒиҖғеҸӨдәәе‘ҳ пјҢ еҜ№еӨҡж•°дәәжқҘи®ІзҠ№еҰӮз—ҙдәәиҜҙжўҰдәҶ гҖӮеҗҺи®°пјҡе°ңеӯҗжҳҜдёҖз§ҚеҢ—ж–№жөҒиЎҢзҡ„ж°‘й—ҙжёёжҲҸ пјҢ з”Ёй•ҝзәҰ10еҺҳзұі пјҢ зӣҙеҫ„4еҺҳзұіе·ҰеҸізҡ„жңЁжЈҚ пјҢ е°ҶдёӨеӨҙеүҠе°– гҖӮ е°ұеҒҡеҘҪдәҶдёҖдёӘе°ң пјҢ еңЁең°дёӢз”»дёҖдёӘж–№жЎҶ пјҢ е°Ҷе°ңж”ҫиҝӣжЎҶйҮҢ пјҢ еҶҚз”ЁдёҖж №жңЁжЈҚпјҲжҲ–еҲҖеһӢжңЁжқҝпјүеҺ»ж•ІеҮ»е°ңзҡ„еӨҙ гҖӮ дҪҝе°ңеј№иө· пјҢ 然еҗҺиҝ…йҖҹе°Ҷе°ңжү“еҗ‘иҝңеӨ„ гҖӮ еҸҰдёҖдёӘдәәеҺ»жҚЎиҝҷдёӘе°ңеҗ‘жЎҶйҮҢжү” гҖӮ д»ҘжӯӨеҫӘзҺҜ гҖӮ иҝҳжңүеӣўдҪ“зҺ©жі•жү“е°ңд№ҹеҸ«жү“вҖңе°”вҖқ пјҢ жҳҜд№Ўй—ҙе„ҝз«ҘжңҖзҲұзҺ©зҡ„жёёжҲҸ гҖӮ жү“вҖңе°”вҖқзҡ„е°ҸжңӢеҸӢеҲҶжҲҗдёӨжӢЁ пјҢ з”ЁдёҒвҖңе°”вҖқзҡ„ж–№жі•еҶіе®ҡи°Ғе…Ҳжү“ гҖӮ вҖңе°”вҖқж”ҫеңЁвҖңеҹҺвҖқйҮҢ пјҢ з”ЁвҖңе°”вҖқжЈҚдёҖз ёвҖңе°”вҖқзҡ„е°–еӨҙ пјҢ вҖңе°”вҖқдҫҝйЈһиө·жқҘ гҖӮ 然еҗҺз”ЁвҖңе°”вҖқжЈҚжӢҰи…°дёҖз”© пјҢ вҖңе°”вҖқдҫҝе‘је•ёзқҖйЈһеҮәеҫҲиҝң гҖӮ еҸҰдёҖзҸӯе°ҸжңӢеҸӢи·ҹзқҖеҺ»жҚЎвҖңе°”вҖқ пјҢ 然еҗҺдҪҝеҠІеҫҖвҖңеҹҺвҖқйҮҢжү” гҖӮ жү”еҫ—иҝӣвҖңеҹҺвҖқ пјҢ жү“вҖңе°”вҖқзҡ„жқғеҠӣдҫҝиҪ¬дәӨз»ҷиҝҷдёҖзҸӯе°ҸжңӢеҸӢпјӣеҰӮжү”дёҚиҝӣвҖңеҹҺвҖқ пјҢ дҫҝд»Қз”ұеҺҹзҸӯе°ҸжңӢеҸӢжү“ гҖӮ жү“вҖңе°”вҖқзҡ„规еҲҷжңүеҚ•жү“гҖҒиҝһжү“гҖҒз»ғзӢ—иӣӢгҖҒи·ЁдёӢжү“зӯүеӨҡз§Қ гҖӮ е…¶дёӯз»ғзӢ—иӣӢеҸҜд»Ҙиҝһз»ӯеӨҡж¬ЎеҮ»жү“вҖңе°”вҖқ пјҢ жңүзҡ„з”ҡиҮідёҖж°”жү“еҮәдёҖйҮҢеӨҡең° гҖӮ жӢҫвҖңе°”вҖқзҡ„е°ҸжңӢеҸӢжңҖжҒјиҝҷз§Қжү“жі• пјҢ еӣ д»–ж— жі•дёҖж¬ЎжҲ–жңҖеӨҡдёӨж¬ЎжҠҠвҖңе°”вҖқжү”иҝӣвҖңеҹҺвҖқйҮҢ гҖӮ дёҚиғҪжҠҠвҖңе°”вҖқжү”иҝӣвҖңеҹҺвҖқйҮҢ пјҢ жүӢеҶҚз—’ пјҢ д№ҹжІЎжү“вҖңе°”вҖқзҡ„зҰҸд»Ҫ гҖӮжү“е°ңзҡ„зҺ©жі•е’ҢзҺ°еңЁзҡ„еһ’зҗғе·®дёҚеӨҡ пјҢ ж”»гҖҒе®Ҳж–№жҳҜз”ұеҗ„ж–№жҙҫеҮәзҡ„д»ЈиЎЁеҮ»е°ңзҡ„иҝңиҝ‘жқҘзЎ®е®ҡ гҖӮ еҸӘжҳҜжІЎжңүеһ’зҗғдёӯжҠ•зҗғжүӢзҡ„и§’иүІ пјҢ иҖҢжҳҜе®Ҳж–№еҮ»е°ңжүӢпјҲиҪ®жөҒеҮ»е°ңпјүз”ЁжңЁеҲҖе°Ҷе°ңеүҒиө·еҶҚз”ЁжңЁеҲҖиҝ…йҖҹе°Ҷе°ңеҮ»еҗ‘иҝңж–№ гҖӮ еҰӮжһңе°ңиў«еҜ№ж–№жҺҘдҪҸиҝҷеңәжҜ”иөӣе°ұиҫ“жҺүдәҶ гҖӮе®ҒеӨҸгҖҒиҘҝе®Ғе’Ңжө·дёңзӯүең°жҠҠе°ңеҸ«вҖңжўӯе„ҝвҖқпјӣејҖе°ҒеҸ«вҖңиӢҸвҖқпјӣиҘҝе®үеҸ«вҖңе—–е„ҝвҖқ пјҢ иҝҷдәӣйғҪжҳҜе°ңзҡ„еҲ«еҗҚ пјҢ еә”иҜҘжҳҜеҗҢдёҖдёӘеӯ—зҡ„дёҚеҗҢж–№иЁҖйҹі гҖӮ дёҚиҝҮ пјҢ жҲ‘д»Ҙдёә пјҢ жҢүе°ңзҡ„еҪўзҠ¶жқҘзңӢ пјҢ иҝҷдёӘеӯ—еҶҷдҪңвҖңжўӯвҖқжңҖеҗҲйҖӮ гҖӮ еҶҚеӨ§иғҶзҢңжғідёҖдёӢ пјҢ гҖҠеёқдә¬жҷҜзү©з•ҘгҖӢйҮҢиҜҙзҡ„вҖңжү“жҹӯжҹӯвҖқвҖңжү“жҹӯе„ҝвҖқ пјҢ иҜҙдёҚе®ҡжң¬жқҘе°ұжҳҜвҖңжү“жўӯжўӯвҖқвҖңжү“жўӯе„ҝвҖқ пјҢ еӣ дёәеӯ—еҪўзӣёиҝ‘иҖҢж··ж·ҶдәҶ гҖӮвҖңдёӨеӨҙе°ҸжқҘдёӯй—ҙеӨ§ пјҢ жһЈжңЁз–ҷзҳ©еҗҚеҸ«е°ң гҖӮ жҗҒеңЁең°дёҠз”ЁжЈ’жү“ пјҢ жү“иө·е°ҸеӨҙеҶҚжү“еӨ§ гҖӮ жЈ’зҗғ规зҹ©еһ’зҗғеҲ¶ пјҢ дёүжү“дәҢиғңеӨҡеҶ·еЁғвҖҰвҖҰвҖқзӣҙиҮідёҠдёӘдё–зәӘдёғе…«еҚҒе№ҙд»Ј пјҢ жү“е°ңд»ҚжҳҜеӯ©з«ҘеёёзҺ©зҡ„жёёжҲҸд№ӢдёҖ гҖӮвҖңе°ңвҖқпјҲйҹіga пјҢ дәҢеЈ°пјүеӯ—жңҖ早收еҪ•еңЁгҖҠеӯ—жұҮиЎҘВ·еҜ…йӣҶВ·е°ҸйғЁгҖӢдёӯ гҖӮ гҖҠеӯ—жұҮиЎҘгҖӢ пјҢ жё…еҲқеҗҙд»»иҮЈзј– пјҢ еә·зҶҷдә”е№ҙеҲҠ гҖӮ 收зҡ„еӨ§еӨҡжҳҜдҝ—еӯ—гҖҒејӮдҪ“еӯ— гҖӮ еҲҳдҫ—еҶҷгҖҠеёқдә¬жҷҜзү©з•ҘгҖӢж—¶ пјҢ еҸҜиғҪиҝҳжІЎжңүжӯӨеӯ— гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- зҫҺеӣҪжҡҙеҠЁиғҢеҗҺзҡ„зҢңжөӢ

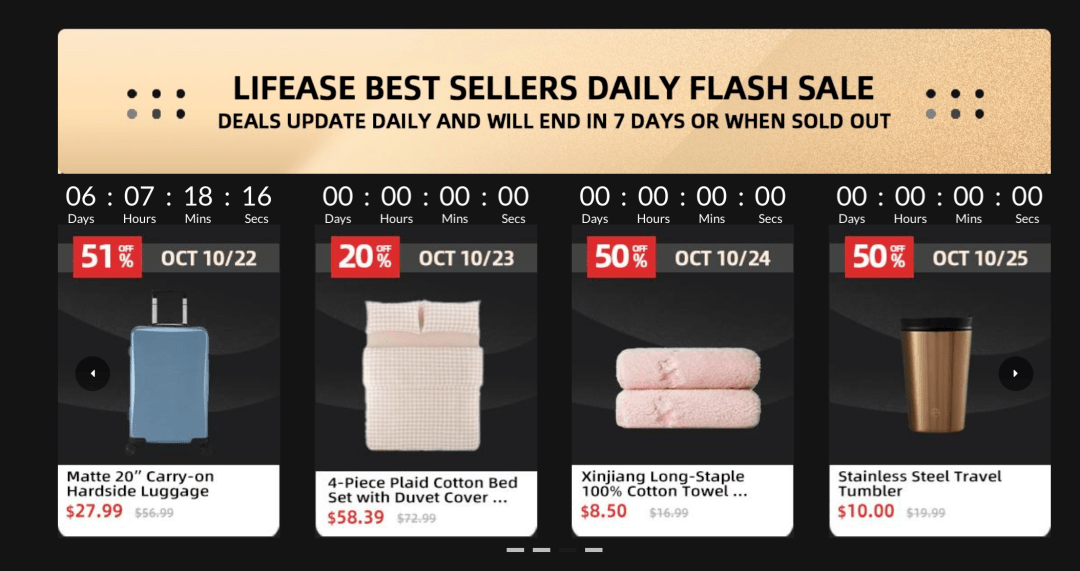

- еҚ—ж–№жі•жІ»жҠҘ|дёәйўҶ20дёҮе…ғвҖңеҘ–йҮ‘вҖқпјҢеҘ№иў«еқ‘жҺү7дёҮеӨҡпјҒиҝҷз§ҚеҸӨиҖҒйӘ—жңҜпјҢеңЁжҠ–йҹівҖңеӨҚжҙ»вҖқеҘ№иў«жӯҘжӯҘеј•е…ҘжҠјжіЁжёёжҲҸпјҢдёәйўҶвҖң20дёҮвҖқдәӨдәҶ7дёҮеӨҡиҖҒеҘ—йӘ—еұҖзүөеҮәзҡ„зҒ°иүІдә§дёҡ

- е®үеҸІд№Ӣд№ұиғҢеҗҺзҡ„е”җжңқз»ҸжөҺ

- йӮЈдәӣдҪ жІЎз•ҷж„Ҹзҡ„з”өеӯҗдә§е“Ғ,жӯЈжҲҗиҝҷеұҠ05еҗҺзҡ„иө·и·‘зәҝ

- еҗ¬йҷ•иҘҝ|дёҖз”·еӯҗд»ҺжЎҘдёҠи·ідёӢпјҢиғҢеҗҺзҡ„еҺҹеӣ з«ҹ然жҳҜВ·В·В·В·В·В·

- жҲҗе№ҙдәәдәүиҝҮе„ҝз«ҘиҠӮ е–ңиҙӯжҖҖж—§йӣ¶йЈҹгҖҒжёёжҲҸжңәгҖҒж ЎжңҚ

- жү¬е·һж–ҮжҳҺзҪ‘|жұҹиӢҸжү¬е·һпјҡзҺ©вҖңиҖҒжёёжҲҸвҖқиҝҮе…ӯдёҖ

- жҹ¬еҹ”еҜЁ|жқҖзҢӘзӣҳиғҢеҗҺзҡ„дәәпјҡж—ўжҳҜж“ҚеҲҖй¬јпјҢд№ҹжҳҜеҸ—е®іиҖ…

- ж—Ҙжң¬дёәдҪ•еҸҲжҠҠеҲ°еҳҙзҡ„иӮҘиӮүеҗҗеҮәжқҘдәҶпјҹ

- йғҪиҜҙе©ҡ姻жҳҜдәҢж¬ЎжҠ•иғҺ,жҲ‘жқҘи®ІиҮӘе·ұжҠ•иғҺеҗҺзҡ„ж•…дәӢ