иғЎж–ҢпјҡдёӯеӣҪзӯ–еұ•дәә еҸҜд»Ҙеҗ‘дё–з•Ңдј йҖ’д»Җд№Ҳпјҹ( дәҢ )

гҖҖгҖҖ1998е№ҙ пјҢ иғЎж–Ңд»Ҙи¶…иҝҮж№–еҚ—зңҒеҪ“е№ҙй«ҳиҖғйҮҚзӮ№жң¬з§‘зәҝзҡ„еҲҶж•° пјҢ иҖғеҸ–дәҶе№ҝе·һзҫҺжңҜеӯҰйҷўзҡ„зҫҺжңҜеҸІдё“дёҡ гҖӮ вҖңзҫҺжңҜеҸІиҝҷдёӘдё“дёҡ пјҢ жҳҜдёҚйңҖиҰҒеҚ•иҖғзҫҺжңҜзҡ„ пјҢ еҸӘиҰҒеҮӯж–ҮеҢ–科зӣ®зҡ„еҲҶж•°е°ұеҸҜд»ҘжҠҘиҖғ пјҢ е®ғдё»иҰҒд»ҘеҺҶеҸІе’ҢиүәжңҜж–ҮеҢ–ж–№еҗ‘зҡ„з ”з©¶дёәдё» гҖӮ вҖқиғЎж–ҢиҜҙ пјҢ вҖңиҮӘжӯӨ пјҢ жҲ‘зҡ„еӯҰд№ дёҺе·ҘдҪңе°ұжІЎжңүзҰ»ејҖиҝҮзҫҺжңҜдёӨдёӘеӯ— гҖӮ вҖқ

гҖҖгҖҖжң¬з§‘зҡ„жңҖеҗҺдёӨе№ҙ пјҢ иғЎж–ҢејҖе§ӢеңЁе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶе®һд№ пјҢ 并еңЁжҠҘзәёдёҠеҸ‘иЎЁзҫҺжңҜзӣёе…ізҡ„иҜ„и®ә гҖӮ жң¬з§‘жҜ•дёҡеҗҺ пјҢ д»–еә”иҒҳжҲҗдёәе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶзҡ„е‘ҳе·Ҙ гҖӮ еңЁиғЎж–Ңдёәе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶејҖйҰҶ20е‘Ёе№ҙеҶҷзҡ„ж–Үз« дёӯжҸҗеҲ° пјҢ иҝҷж®өе·ҘдҪңз»ҸеҺҶи®©д»–жҺҘи§ҰдәҶеҫҲеӨҡйҮҚиҰҒзҡ„еӯҰиҖ… пјҢ дёҚд»…жҳҜзҫҺжңҜйҰҶжҲ–иүәжңҜеңҲзҡ„ пјҢ иҝҳеҢ…жӢ¬е“ІеӯҰгҖҒеҺҶеҸІеӯҰгҖҒзӨҫдјҡеӯҰзӯүеҗ„дёӘйўҶеҹҹ пјҢ еӨ§еӨ§ејҖйҳ”дәҶд»–зҡ„и§ҶйҮҺ гҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁе№ҝдёңзҫҺжңҜйҰҶе·ҘдҪңзҡ„ж—ҘеӯҗйҮҢ пјҢ иғЎж–ҢеҲҶеҲ«еҸӮдёҺдәҶйҰ–еұҠе’Ң第дәҢеұҠвҖңе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•вҖқзҡ„е·ҘдҪң пјҢ д»–иЎЁзӨә пјҢ 第дәҢеұҠзҡ„вҖңдёүе№ҙеұ•вҖқж·ұж·ұең°и§ҰеҠЁдәҶд»– гҖӮ д»–еӣһеҝҶйҒ“ пјҢ вҖңиҝҷдёҖеұҠзҡ„дёүе№ҙеұ•йӮҖиҜ·еӣҪеҶ…еӨ–еҪ“д»ЈиүәжңҜ家е°ұзҸ дёүи§’еҸҠеҸҜиө„еҜ№жҜ”еҢәеҹҹзҡ„еҹҺеёӮжЁЎејҸгҖҒеҺҶеҸІдёҺи®°еҝҶгҖҒз”ҹжҙ»дёҺжғіиұЎгҖҒ移民дёҺиҫ№з•Ңзӯүе…ЁзҗғеҢ–иҜӯеўғдёӢеҲ«ж ·зҡ„жң¬еңҹзү№иҙЁиҝӣиЎҢдәҶз ”з©¶е’ҢеҲӣдҪң гҖӮ еңЁдё»йўҳеұ•д№ӢеүҚдёҺд№Ӣдёӯ пјҢ зӯ–еҲ’иҖ…иҝҳи®ҫзҪ®дәҶдёҖзі»еҲ—еҗҚдёәвҖҳдёүи§’жҙІе®һйӘҢе®ӨвҖҷзҡ„延з»ӯжҖ§йЎ№зӣ® пјҢ ејҖеұ•дёҺеұ•и§Ҳдё»йўҳжңүе…ізҡ„з ”з©¶и®®йўҳ пјҢ жҝҖжҙ»дёҚеҗҢдёӘдҪ“д№Ӣй—ҙзҡ„жҷәжҖ§иҫ©и®әдёҺжҺўзҙў гҖӮ вҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷдёӨеұҠвҖңдёүе№ҙеұ•вҖқ пјҢ еҜ№20дё–зәӘ90е№ҙд»Јд»ҘжқҘзҡ„дёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜиҝӣиЎҢдәҶзі»з»ҹзҡ„жўізҗҶ пјҢ еҜ№е…ЁзҗғеҢ–иҜӯеўғдёӯзҡ„зҸ дёүи§’иҜқйўҳиҝӣиЎҢдәҶжһҒеҜҢжӢ“еұ•жҖ§зҡ„жҺўеҜ» пјҢ иҝҷеҜ№е№ҝе·һд№ғиҮідёӯеӣҪеҪ“д»ЈиүәжңҜйғҪжңүзқҖжһҒе…¶йҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№ү гҖӮ

гҖҖгҖҖиғЎж–Ңзҡ„зӢ¬з«Ӣзӯ–еұ•д№Ӣи·Ҝд№ҹз”ұжӯӨејҖеҗҜ гҖӮ еңЁзӯ№еӨҮ第дәҢеұҠвҖңе№ҝе·һдёүе№ҙеұ•вҖқжңҹй—ҙ пјҢ д»–еҸӮдёҺвҖңйҖ еҹҺиҝҗеҠЁвҖ”вҖ”дёңжҲҗиҘҝе°ұиүәжңҜеұ•вҖқзҡ„зӯ–еҲ’ пјҢ дҪңдёәе…¶дёӯвҖңиҮӘжҲ‘з»„з»ҮвҖқзҡ„дёҖйғЁеҲҶдёҺеӨ–з•ҢиҝӣиЎҢеҜ№иҜқ гҖӮ жӯӨеҗҺ пјҢ д»–иҝҳзӯ–еҲ’дәҶвҖңи¶…зә§иӢұйӣ„вҖқзӯүжҺЁеҠЁйқ’е№ҙиүәжңҜж–°жҪ®зҡ„еұ•и§Ҳ гҖӮ

гҖҖгҖҖиҙ°

гҖҖгҖҖжҺўеҜ»дё–з•ҢиҲһеҸ°дёҠзҡ„дёӯеӣҪеҪўиұЎ

гҖҖгҖҖ2015е№ҙ пјҢ иғЎж–ҢејҖе§ӢжӢ…д»»е№ҝе·һзҫҺжңҜеӯҰйҷўзҫҺжңҜйҰҶеүҜйҰҶй•ҝ гҖӮ йҡҸзқҖе·ҘдҪңйҮҚеҝғзҡ„иҪ¬з§» пјҢ д»–жӣҙеҠ е…іжіЁзҫҺжңҜйҰҶзҡ„иҝҗдҪң гҖӮ д»–иЎЁзӨә пјҢ д»–жүҖеңЁзҡ„зҫҺйҷўзҡ„зҫҺжңҜйҰҶеӣ еӯҰжңҜеұһжҖ§ пјҢ жүҝжӢ…дәҶеӨ§йҮҸеӯҰж Ўзҡ„з ”з©¶жҖ§йЎ№зӣ®е’Ңеұ•и§Ҳ пјҢ еҗҢж—¶ пјҢ д№ҹеңЁжҖқиҖғдёҺеҢәеҹҹд№ғиҮіеӣҪйҷ…зҡ„иүәжңҜзі»з»ҹе»әз«ӢеҜ№иҜқ пјҢ е№¶дј ж’ӯеҲ°е№ҝеӨ§е…¬дј—дёӯеҺ» гҖӮ д»–иҜҙпјҡвҖңжҲ‘们дёҚе®ҡжңҹеңЁзҫҺжңҜйҰҶеҶ…дёҫеҠһи®Іеә§гҖҒе·ҘдҪңеқҠеҗёеј•е…¬дј—иҝӣе…ҘеҲ°зҫҺжңҜйҰҶжқҘ гҖӮ вҖқе°Өе…¶жҳҜз»“еҗҲдёҖе№ҙдёҖеәҰзҒ«зҲҶзҡ„жҜ•дёҡеӯЈ пјҢ з»„з»ҮдёҖзі»еҲ—еҜҢжңүеҲӣж„Ҹзҡ„еҜји§Ҳе’Ңдә’еҠЁжҙ»еҠЁ пјҢ и®©и§Ӯдј—жӣҙеҠ е…Ёйқўең°дәҶи§ЈиҝҷдёҖзӣӣдјҡзҡ„иғҢеҗҺж•…дәӢ гҖӮ

гҖҖгҖҖжӯӨеӨ– пјҢ иғЎж–Ңд№ҹеңЁиҝӣдёҖжӯҘдҝғиҝӣзҫҺжңҜдёҺжӣҙе№ҝжіӣдәәзҫӨдә§з”ҹе…іиҒ” гҖӮ иҝ‘е№ҙжқҘ пјҢ д»–йӮҖиҜ·е№ҝе·һзҫҺйҷўиҖҒеёҲе°ҶеҸӮдёҺжқ‘иҗҪзҡ„иүәжңҜе®һйӘҢжҲҗжһңжӢҝеҲ°зҫҺжңҜйҰҶеұ•еҮә пјҢ еҗҢж—¶еҸҲз»„з»ҮеӣўйҳҹжӢӣеӢҹиүәжңҜ家еүҚеҫҖе·ҘеҺӮгҖҒжқ‘еә„иҝӣиЎҢиҖғеҜҹе’Ңдә’еҠЁ гҖӮ д»–иҜҙпјҡвҖңзӣ®еүҚзҡ„иүәжңҜ家еӨӘе°Ғй—ӯдәҶ пјҢ жҖ»жҳҜйқўеҜ№иүәжңҜз•ҢеҺ»иЎЁиҫҫ гҖӮ жҲ‘们йҖҡиҝҮиҝҷж ·зҡ„ж–№ејҸ пјҢ и®©иүәжңҜ家еҺ»дәҶи§ЈеҶңжқ‘гҖҒе·ҘеҺӮ пјҢ дәҶи§Јз”ҹжҙ» гҖӮ еҗҢж—¶д№ҹи®©д№Ўжқ‘йҮҢз”ҹжҙ»зҡ„дәә пјҢ жңүжңәдјҡжҺҘи§ҰеҲ°зҫҺиӮІ гҖӮ вҖқ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶжҠҠи§Ұи§’дјёеҗ‘еҶңжқ‘ пјҢ иғЎж–Ңд»Һе…¶еҚҡеЈ«и®әж–ҮејҖе§Ӣ пјҢ д№ҹжҺўзҙўдёӯеӣҪеҪўиұЎеңЁдё–з•ҢиҲһеҸ°зҡ„е»әз«Ӣ гҖӮ д»–иЎЁзӨә пјҢ дёӯеӣҪеҪўиұЎзҡ„е»әз«Ӣж¶үеҸҠеӨҡйҮҚиЎЁиҝ° пјҢ еҢ…жӢ¬дёӯеӣҪдәәиҮӘе·ұзҡ„и§Ҷи§’гҖҒеӨ–еӣҪдәәзҡ„и§Ҷи§’ пјҢ иҝҳжңүдёҚеҗҢйҳ¶еұӮзҡ„дәәзҡ„и§Ҷи§’ гҖӮ иҝҷе…¶й—ҙ пјҢ дёӯеӣҪзӯ–еұ•дәәеӨ§жңүжҺўзҙўз©әй—ҙ гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҗдёӘдәәз®Җд»ӢгҖ‘

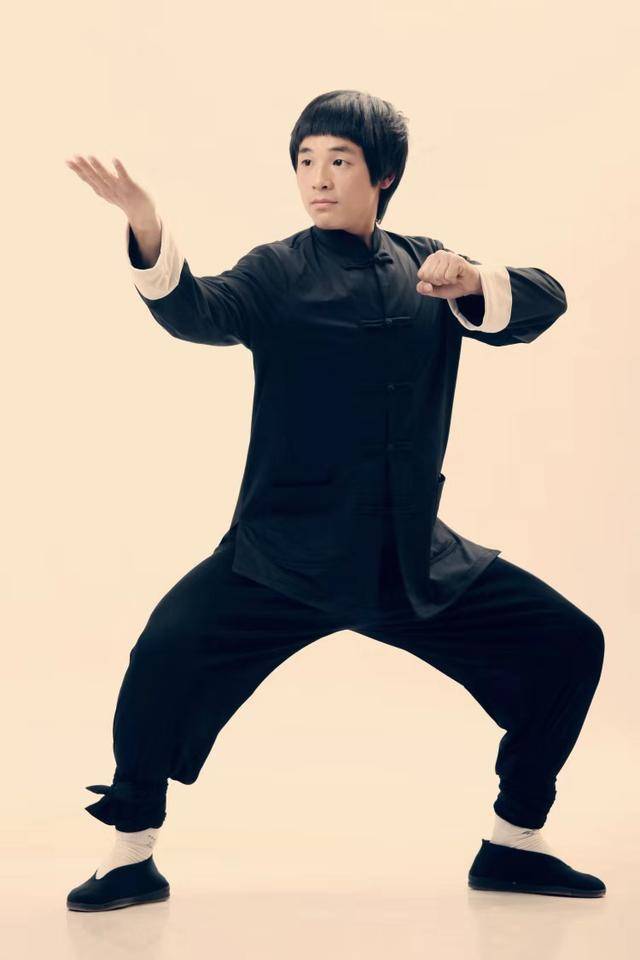

гҖҖгҖҖиғЎж–Ң пјҢ е№ҝе·һзҫҺжңҜеӯҰйҷўзҫҺжңҜйҰҶеёёеҠЎеүҜйҰҶй•ҝгҖҒзӯ–еұ•дәәгҖҒжү№иҜ„家 гҖӮ жӣҫзӯ–еҲ’вҖңи¶…зә§иӢұйӣ„еұ•вҖқвҖңи§Ҷи§үдәӨеҸүдҪ“вҖ”вҖ”йҰ–еұҠе№ҝдёңеҪ“д»ЈиүәжңҜзҫӨиҗҪйқ’е№ҙиүәжңҜ家иҒ”еұ•вҖқвҖңж—¶й—ҙзҡ„зӢӮе–ңпјҡйҮҚеЎ‘и®ӨзҹҘзҡ„еӘ’д»ӢвҖқзӯү гҖӮ и‘—жңүгҖҠи§Ҷи§үзҡ„ж”№йҖ пјҡ20дё–зәӘдёӯеӣҪзҫҺжңҜзҡ„еҲҮйқўи§ЈиҜ»гҖӢгҖҠдҪ•д»Ҙд»ЈиЎЁвҖңдёӯеӣҪвҖқпјҡдёӯеӣҪеңЁдё–еҚҡдјҡдёҠзҡ„еұ•зӨәдёҺеӣҪ家еҪўиұЎзҡ„е‘ҲзҺ°гҖӢзӯүд№ҰзұҚ гҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҗз»Ҹе…ёиҜӯеҪ•гҖ‘

иғЎж–ҢпјҡдёӯеӣҪзӯ–еұ•дәә еҸҜд»Ҙеҗ‘дё–з•Ңдј йҖ’д»Җд№ҲпјҹгҖӮгҖҖгҖҖдёӯеӣҪзӯ–еұ•дәәеҸҜд»Ҙеҗ‘дё–з•Ңдј йҖ’д»Җд№ҲпјҹдёӯеӣҪжҷәж…§еҸҜд»ҘжҸҗдҫӣз»ҷдё–з•Ңд»Җд№Ҳпјҹд»ҺдёӯеӣҪиҮӘиә«зҡ„еҺҶеҸІдёҺзҺ°еңәеҮәеҸ‘ пјҢ жүҫеҲ°е…¶зү№ж®ҠжҖ§ пјҢ еұ•зҺ°е…¶зІҫзҘһеҶ…ж ё пјҢ жҲ–и®ёжҳҜеҲҮе…ҘеҪ“д»ЈиҜқиҜӯзҡ„дёҖз§ҚжҖқи·Ҝ пјҢ еҗҢж—¶д№ҹеҝ…然引иө·дё–з•Ңзҡ„е…іжіЁ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- з–«жғ…дёӢзҡ„еҫ·еӣҪзӯ–з•Ҙпјҡ"еҒҡеҮҸжі•+иҪҜзқҖйҷҶ"гҖӮ

- жҲ‘жІЎжңүеӣҪзӯ–зҡ„пјҢжҲ‘еҸӘжҳҜиҜҙиҜҙзҺ°еңЁзҡ„зңҹе®һжғ…еҶө

- иғЎж–Ң@дёӯеӣҪзӯ–еұ•дәә еҸҜд»Ҙеҗ‘дё–з•Ңдј йҖ’д»Җд№Ҳпјҹ

- и„ұдәҡе…Ҙ欧жҳҜжң¬еӣҪзӯ–

- гҖҺе·ҙ蓬гҖҸе‘Ёж—Ҙиө·е…ЁзңҒеӨ§йғЁжңүйӣЁе°ҶйҖӮж—¶ејҖеұ•дәәе·ҘеўһйӣЁ

- зІҫеҪ©пјҒ31дёӘжүҚиүәиҠӮзӣ®еәҶж–°дёӯеӣҪ70е‘Ёе№ҙ еұ•дәәж°‘зҫҺеҘҪз”ҹжҙ»