「万山」叫响万山好生态

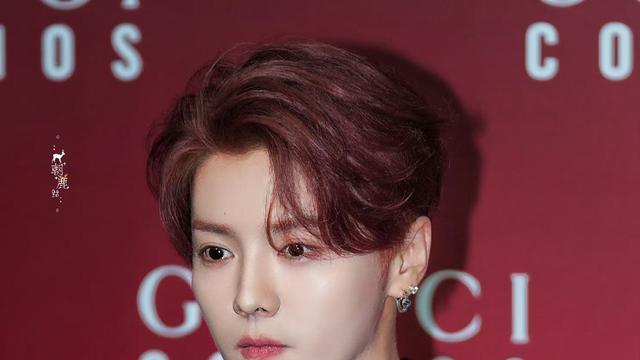

杨亮(右)在瓦田村调研 。 徐文清摄(人民视觉)

编者按:绿色是生命的象征、大自然的底色 , 更是美好生活的基础、人民群众的期盼 。

2020年是具有里程碑意义的一年 。 我们将全面建成小康社会 , 实现第一个百年奋斗目标 。 2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年 。 逐梦路上 , 有这么一种绿色力量总是给人希望:那是大江大河奔腾的气势 , 那是山林之间充盈的美景 , 那是沙漠腹地长出的绿意 , 那是人与自然和谐共生的动人画卷 。

新年伊始 , 本版新设栏目“小康路上·绿色力量” , 关注在全面建成小康社会的伟大征程中 , 生态文明建设的生动实践以及生态文明制度体系的发展完善 。 今天起 , 本版推出系列报道 , 关注几位投身生态扶贫事业的普通人 , 通过他们的经历和故事 , 展现大力推进生态文明建设、坚决打赢脱贫攻坚战的基层探索 。

2017年前 , 杨亮是全国首批国家级高新区——苏州高新区下辖苏州科技城党工委委员、管委会副主任;2017年后 , 他开始担任贵州铜仁市万山区区委常委、副区长 , 成了一名扶贫干部 。 当时的万山 , 因为资源枯竭 , 发展陷入困境 。

在万山 , 杨亮重新定位 , 当起“生态推销员”:打通上下游销售渠道、卖黔货出山 , 发展精品民宿、请游客进山 。

在江苏省对口帮扶贵州省铜仁市工作队的努力下 , 在当地干部群众的拼搏奋斗中 , 铜仁贫困人口显著降低 。 2018年底 , 铜仁市建档立卡贫困人口为16.56万人 , 比2013年累计减少76.71万人 , 贫困发生率从2013年底的24.78%下降到了4.4% 。

2018年 , 万山区通过国家评估验收 , 脱贫摘帽 , 并在铜仁市东西部扶贫协作年度考核中名列全市第一 。

帮瓦田村的葡萄找“雨衣”

地处贵州铜仁与湖南芷江交界的万山区下溪乡瓦田村 , 460余户村民 , 人均耕地不足0.3亩 , 1700多人的村子曾有1000多人外出打工 。 村里流传着一首歌谣 , “瓦田村中一条槽 , 早吃苞谷夜吃苕 , 漂亮姑娘往外跑 , 留下光棍几十条” 。

瓦田村的困境 , 也是万山乃至整个铜仁的一个缩影 。 历史上 , 万山曾经是我国最大的汞工业基地 。 但进入2000年以来 , 汞矿企业关闭 , 万山被列为全国资源枯竭型城市 。 2013年底 , 铜仁市建档立卡贫困户达93.27万人 , 而全市常住人口仅310.4万人 , 相当于每4个人中就有1个贫困人口 。

2017年4月 , 杨亮刚到万山 , 这里的景象给正在兴头上的他浇了瓢冷水——之前工业带动扶贫的设想没法落地 , 而村民也对这个挂职干部没抱太多希望 。

杨亮没有气馁 。 他记得江苏省对口帮扶铜仁市工作队领队 , 铜仁市委常委、副市长查颖冬告诉他 , “我们的扶贫工作、项目实施 , 必须兼顾保护和发展 。 我们必须把江苏的优势和铜仁的特色相结合 , 实现精准脱贫” 。

有一次 , 杨亮在一个村子蹲点 , 当时是夏天 , 酷暑难耐 , 几天才能洗一次澡 , 蚊虫把杨亮叮得全身红肿 , 但他都觉得这不算什么 , “最怕的是不熟悉情况 , 走了弯路 。 只有摸清了短板 , 才能真正为老百姓解决困难” 。

瓦田村一些村民在山上种野葡萄的尝试 , 让杨亮看到了希望 。 经过调研 , 杨亮发现 , 这里能种活野葡萄 , 但雨水多 , 葡萄霜霉病严重 , “葡萄差一件‘雨衣’ , 我们要投入资金 , 帮老百姓建大棚” 。

400万元东西扶贫协作资金砸下去 , 一座座大棚建起来 , 村民种野葡萄最大的困扰解决了 。 2018年 , 瓦田村葡萄产量达300余万斤、销售额300余万元 , 产业红利惠及全村1736人 , 人均增收1600元 。

初战告捷 , 杨亮又开始琢磨:瓦田村能种葡萄 , 别的村只有苞谷、南瓜 , 可怎么办呢?

推荐阅读

- 『布托』布拖生态环境局、美姑生态环境局安全教育宣传活动一览

- [木里县]木里生态环境局组织农村环境综合整治行政村任务对接工作

- 「中新生态城发布」生态城“牵手”蓝天救援队,为应急救援储备“志愿力量”

- 瞰阜阳■阜阳生态园迎来53位老人

- #生态雅安#市区协和广场“变身”欧式风情街

- 生态安全@一图读懂 | 生态安全

- PM2.5■生态环境部:1—3月大气和水环境质量同比改善

- 生态雅安■人行道变洗车场 市民盼望还道于民

- 中国经济导报网:石渠太阳部落生态农业发展有限公司为石渠地震受灾地区捐赠新鲜蔬菜

- 『生态环境』生态环境部要求积极推进114项重大生态工程复工复产